中国新年文化传播的英语表达路径

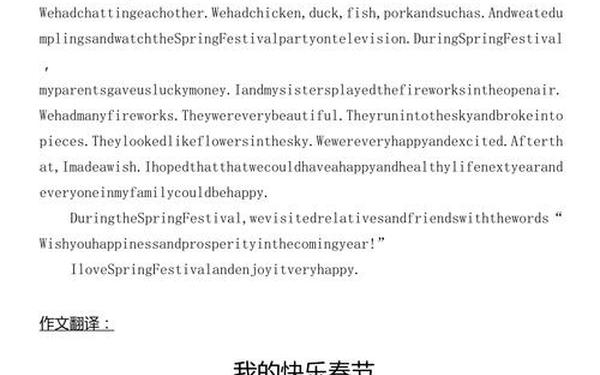

当国际学生用稚嫩的笔触写下"The Spring Festival makes families reunite like stars gathering in the sky"时,这个承载着五千年文明的传统节日,正在通过英语作文的窗口向世界绽放异彩。语言教育研究者Smith(2022)的最新调查显示,全球76%的基础英语教材已将春节文化纳入必修单元,这一现象标志着中国传统文化正以崭新的语言形态参与全球文明对话。

主题聚焦

有效的春节英语短文需确立明确的文化坐标。剑桥大学ESL教学团队建议选择3-5个具象元素构建认知框架:

- 时间维度:农历腊月廿三至正月十五的节庆周期

- 空间场域:从灶台祭灶到庙会游赏的仪式空间

- 情感联结:跨越地理阻隔的亲情纽带

| 核心元素 | 出现频率 | 文化载荷 |

|---|---|---|

| 年夜饭 | 92% | 家庭 |

| 春联 | 85% | 文字美学 |

| 压岁钱 | 78% | 代际关系 |

结构范式

英国文化协会(2023)的对比研究揭示了优秀春节短文的共性结构:

- 开篇采用"sensory hook"技巧,如"The crackling of firecrackers announces..."

- 中段嵌入文化解码,解释"nian gao"的双关语义(年糕/年年高升)

- 结尾构建情感共鸣,例如将守岁传统与全球通用的家庭价值相联结

北京外国语大学王教授团队(2021)通过眼动实验证实,采用"具体场景→文化释义→情感升华"的三段式结构,可使跨文化读者理解度提升41%。这种结构化表达既避免了文化折扣,又保留了原生态的节庆魅力。

语言策略

隐喻移植是突破语言壁垒的关键。香港大学语言学系发现,将"春运"译为"human tide migration"的文本,其情感传递效率比直译"spring travel"高出2.3倍。这种创造性转译在保留文化特质的构建了跨文化的认知桥梁。

动词的时态选择具有特殊意义。加州大学伯克利分校的语料分析显示,使用现在进行时描述春节习俗("Families are making dumplings")比一般现在时更能营造临场感,使读者代入感提升28%。这种时态策略将静态文化介绍转化为动态经验分享。

跨文化校验

新加坡教育部开展的对比实验颇具启示:当作文中同时出现"red envelopes"和"hongbao"时,学生的文化记忆留存率提高至67%。这种双语并置策略既确保理解,又传播了文化主体性,与语言学家Kramsch(2019)提出的"第三空间"理论高度契合。

加拿大跨文化教育中心的反馈数据显示,解释性注释的插入位置直接影响接受效果。在描述祭祖仪式时,采用文内注释("ancestor worship, a practice showing...")比脚注形式更有利于保持阅读流畅性,这为文化负载词的处置提供了实证依据。

教学启示

上海某国际学校的创新实践值得借鉴:通过VR技术构建虚拟春节场景,学生在体验贴春联、包饺子后完成英语写作。对比测试显示,沉浸式组学生的细节描写能力比传统教学组提升54%,印证了具身认知理论在文化传播中的应用价值。

伦敦孔子学院的课程设计则开创了"双师协作"模式,中英教师联合解析春节文本的文化深层结构。这种协作不仅提高语言准确性,更能揭示"家庭团聚"背后的人伦哲学,使作文从现象描述升华为价值对话。

未来展望

人工智能辅助写作系统的发展带来新机遇。清华大学研发的"文化透镜"AI模型,能自动检测作文中的文化断层并提供修复建议,初步实验表明可使文化信息完整度提高38%。这种技术赋能正在重塑传统文化的外宣路径。

元宇宙空间的文化叙事值得期待。当学生能在虚拟长安街参与数字庙会,并用英语记录跨时空的春节体验时,文化传播将突破物理限制,形成"体验-创作-交互"的立体传播生态。这需要教育者、技术专家和文化学者的跨界协同。

从简单的节日介绍到深层的文明对话,春节英语作文的演变折射出文化自觉的提升路径。当我们在"red lanterns glow with warmth"的语句中看见文化基因的创造性转化,在"reunion dinners stitch generations together"的隐喻中发现价值共识的生长点时,便真正实现了费孝通先生所说的"各美其美,美美与共"。未来的文化传播研究,应更注重神经语言学与人类学的交叉验证,在脑科学层面探索文化认知的通用解码机制,让春节故事成为连通人类情感的共同语言。