《从百草园到三味书屋》是鲁迅回忆童年生活的散文,收录于《朝花夕拾》。课文分为两部分:

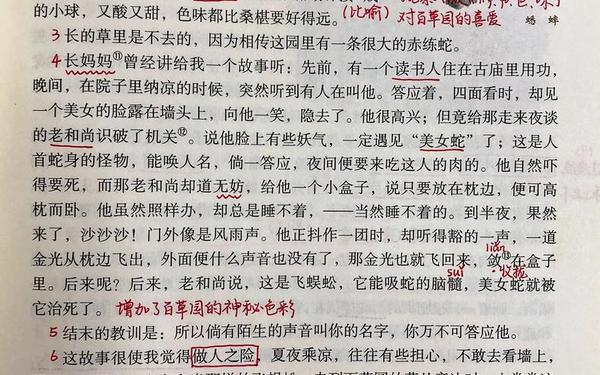

1. 百草园:描述作者童年时在百草园的快乐时光,通过生动的景物描写(如菜畦、石井栏、皂荚树)和趣事(捕鸟、听长妈妈讲“美女蛇”故事),展现了一个充满自然趣味和童真的乐园。

2. 三味书屋:记录作者进入私塾后的学习生活,既有对寿镜吾先生严谨教学的描写,也刻画了学生们偷溜到后园玩耍、课上偷画等场景,整体氛围虽严肃却不失童趣。

(因版权限制,完整原文需参考教材或权威出版物,如人民教育出版社七年级语文课本。)

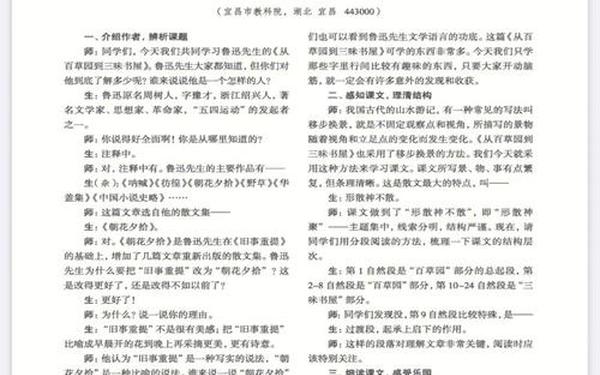

二、教学反思与教学设计要点

1. 主题探讨:童年回忆与深层意蕴

传统解读:过去多强调文章“批判封建教育”,但教学中需引导学生关注鲁迅对童年纯真与成长的复杂情感。例如,学生通过品读“乐园”与“书屋”的对比,发现作者并非单纯批判,而是表达对自然、自由的怀念。

学生困惑:有学生质疑“写作主旨是否仅回忆童年”,教师需结合背景(如鲁迅创作时的现实困境)解读文本中的隐晦讽刺,如“做学生不该问这些事”暗含对权威束缚的反思。

2. 人物形象分析:寿镜吾先生的复杂性

形象争议:学生对寿镜吾“严厉”与“博学”的矛盾评价,需通过文本细节(如“不回答‘怪哉’问题”“读书入神时的宽容”)引导辩证思考。教师可结合鲁迅对先生的评价“极方正、质朴、博学”,探讨传统师者形象的双面性。

3. 教学方法:情境化与对比分析

情境还原:通过朗读、角色扮演(如模仿寿镜吾读书的“摇头晃脑”)和写作练习(仿写“不必说……也不必说……”句式),帮助学生感受语言魅力和童趣。

对比教学:百草园(自由)与三味书屋(规矩)的对比,引导学生思考成长中的“失去”与“获得”,并结合自身经历撰写童年趣事。

4. 写作手法学习:写景与叙事技巧

写景范例:第二段“多角度描写”是教学重点,需解析“形、声、色、味”的综合运用,以及“从整体到局部”的层次感,并让学生仿写熟悉的场景(如校园一角)。

叙事结构:过渡段“我将不能常到百草园了”的情感转折,引导学生体会回忆性散文的时空交织特点。

5. 课堂互动与延伸

学生参与:设计辩论活动(如“寿镜吾是否是好老师”),鼓励个性化解读;利用周记记录“我的乐园”,实现读写结合。

背景链接:补充《朝花夕拾》的创作背景(鲁迅在厦大的孤寂心境),帮助学生理解文本中“温馨回忆”与“现实批判”的双重性。

三、教学建议

避免标签化解读:摒弃“批判封建教育”的单一结论,注重文本细节和情感体验。

关注学情差异:针对理解困难的学生,可通过小组讨论、图文结合(如百草园动植物手绘图)降低学习门槛。

跨学科融合:结合生物课知识讲解百草园的动植物,或历史课背景分析清末私塾教育,增强学习深度。

通过以上策略,教学可兼顾语言训练与人文思考,让学生真正走近鲁迅的童年,感受文学与成长的双重魅力。