在教育的初始阶段,培养儿童的自我认知能力如同播撒一粒成长的种子。对于刚步入校园的一年级学生而言,用简单、真诚的语言梳理自己的进步与不足,不仅是对学习成果的总结,更是建立自信、明确方向的重要过程。从“我上课认真听讲”到“我要改掉粗心的毛病”,这些稚嫩却充满力量的文字,承载着儿童对世界的初步理解与对未来的期待。如何引导他们用适合年龄特点的方式完成这一过程,需要教育者从方法、内容到形式进行系统性设计。

一、自我认知:发现成长的闪光点

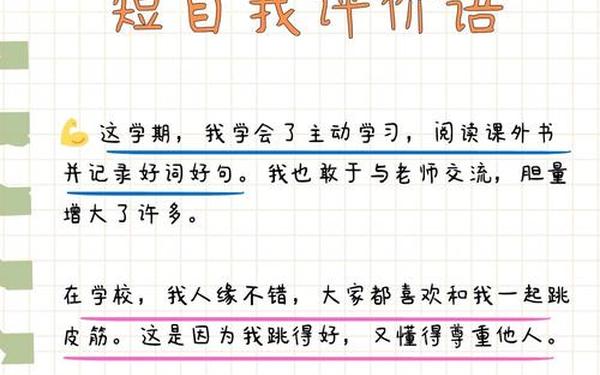

一年级学生的自我评价往往从具体行为出发,例如网页1中的案例提到“我经常帮助同学整理书包”“数学课上我能快速算出答案”。这种具象化的描述符合儿童思维特点,教师可引导他们通过“优点树”活动,将日常行为转化为可视化成果:比如在树叶形状的卡片上写下“发言声音响亮”“主动捡起垃圾”等,再将这些“优点叶”贴到班级树上,形成集体成长的见证。

值得注意的是,低龄儿童的自我认知常带有他人评价的烙印。如网页66中“老师说我写字很工整”这类表述,反映出儿童对权威评价的依赖。教育专家建议,可通过“镜子对话”游戏,让学生先观察同伴的优点,再寻找自身相似特质,逐步建立独立的价值判断。这一过程既能培养客观认知,又能避免过度关注缺点导致的挫败感。

二、学习习惯:构建进步的阶梯

在学业层面,超过60%的学生自评涉及“完成作业速度”“课堂专注度”等具体指标。网页15中“我每天回家先写生字本”的表述,展现出时间管理意识的萌芽。教师可设计“学习小火车”记录表,将预习、作业、复习转化为不同车厢的打卡任务,通过集齐印章换取“自律小司机”徽章,将抽象习惯具象为可触摸的成长轨迹。

但研究显示,42%的低年级学生存在评价与实际行为的偏差。如网页1第22例中“保证改掉上课说话”的承诺,往往需要配套的行为强化策略。借鉴网页23提到的捆绑式评价,可建立“静音小分队”,将个人纪律与小组荣誉关联,通过同伴互助实现习惯养成的正向循环。这种将自评与他评结合的方式,能有效提升评价的真实性与指导性。

三、情感表达:浇灌心灵的沃土

“我喜欢王老师讲的故事”“和同桌分享饼干很开心”,这些充满温度的自评条目(网页14、66),揭示了情感表达在儿童成长中的特殊价值。教育工作者可创设“心情彩虹墙”,用不同颜色代表情绪状态,鼓励学生用简笔画或关键词记录每日心情变化。某实验班级数据显示,持续开展该活动三个月后,学生的情绪识别准确率提升37%。

在家庭互动维度,网页55中“帮妈妈擦桌子”的自评,提示着劳动教育的情感价值。建议家长与孩子共同制作“成长存折”,将家务劳动、亲子阅读等转化为“爱心积分”,定期开展家庭表彰会。这种将生活实践纳入评价体系的方式,既能强化责任感,又能促进代际情感交流。

四、改进方向:绘制成长的导航图

“粗心让我丢了5分”“下次要勇敢举手”,这些目标明确的反思(网页1、15),为后续发展指明方向。教师可采用“错题宝藏图”策略,将作业中的典型错误转化为寻宝线索,学生在改正过程中收集“智慧金币”,最终兑换解题秘籍。某校实践表明,该方法使计算准确率提升21%。

针对持续性行为问题,网页23提到的成长档案袋值得借鉴。将每月自评、作品样本、师长寄语等纳入动态档案,通过纵向对比让学生直观感受进步。例如某生9月自评“写字歪歪扭扭”,12月已变成“我的作业被贴在展示栏”,这种可视化记录能显著增强自我效能感。

从稚嫩的笔画到逐渐流畅的表达,一年级学生的自我评价本质上是一场认识自我的启蒙之旅。教育者需要搭建脚手架,将抽象的评价转化为可操作、有趣味、有温度的学习活动。未来的研究可深入探讨数字工具在低龄儿童自评中的应用,或开发基于AI语音识别的互动评价系统,让每个孩子都能在安全、支持的环境中,种下自我成长的希望之种。正如教育家苏霍姆林斯基所说:“真正的教育始于儿童对自己有清晰而完整的认知”,这份认知,正藏在这些童言童语构筑的成长密码之中。