在文学创作的浩瀚星空中,情感始终是最璀璨的星辰。《他_了》这类半命题作文,以留白的形式为创作者提供了广阔的叙事空间——一个未完成的动词,既是情感的触发器,也是人物性格的显微镜。从“他笑了”的温暖治愈,到“他怒了”的冲突张力,这类题目通过聚焦特定瞬间的情感爆发,考验着写作者对人性幽微之处的洞察力。本文将从情感表达的层次性、人物塑造的立体性、环境渲染的交互性等维度,探讨如何让《他_了》作文突破表层叙事,成为一面映照人性深度的明镜。

一、情感表达的层次性

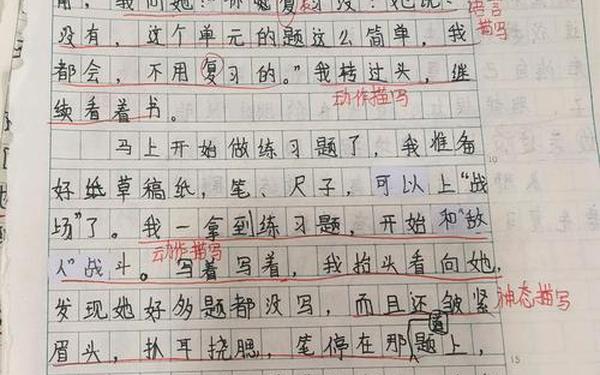

优秀的情感描写如同洋葱剥层,需呈现递进的层次感。在《他怒了》的例文中,父亲的情绪并非瞬间爆发:从“端坐沙发”的压抑沉默,到“表情愈发严厉”的酝酿阶段,最终在雷雨交加中达到“脸一会红一会青”的顶点。这种递进式描写符合心理学中的“情绪累积效应”,即负面情绪往往经过多次刺激后才突破临界点。

对比《她哭了》中“钻石般闪耀的泪珠”与“亮晶晶的眼泪”,前者通过比喻将悲伤具象化为珍贵而易碎的存在,后者则通过细节特写强化情感的穿透力。研究者指出,情感层次可分为生理反应(如颤抖)、行为表达(如摔门)、心理活动(如内心独白)三个维度,多维度交织能形成立体共鸣。例如《二姥爷回家》中“泪水连成线”的生理特征,与“心里呐喊着到家了”的心理活动形成共振,使乡愁更具感染力。

二、人物塑造的立体性

| 塑造维度 | 典型手法 | 案例解析 |

|---|---|---|

| 对比反差 | 性格表象与真实内心的冲突 | 乒乓球选手“冰冷严肃”的外表与赛后主动承认犯规的柔软内心形成戏剧性反差 |

| 细节特写 | 具象化身体语言与微表情 | “双手在空中抬着,无助地颤抖”的动作细节,强化二姥爷归乡时的情感张力 |

在《军神》的案例分析中,“沃克医生的情感波澜起伏”正是通过医生从职业性冷漠到最终肃然起敬的态度转变,完成人物弧光的塑造。这种塑造手法暗合叙事学中的“人物动态模型”,即角色在事件冲击下产生的价值观重构。

三、环境渲染的交互性

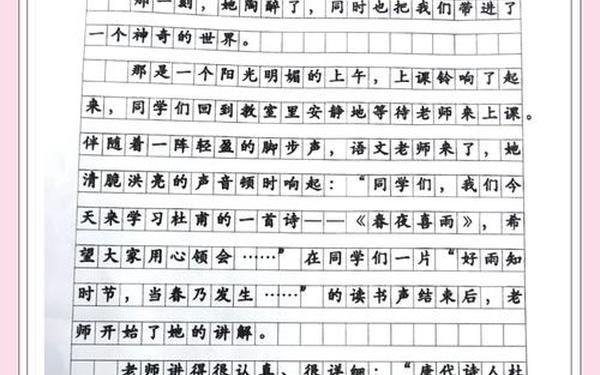

环境描写绝非孤立布景,而是情感的延伸与呼应。《他怒了》中“北风呼呼”与“雷雨交加”的环境变化,形成与人物情绪同频共振的“情感气压场”。这种手法源自中国古典文学的“以景衬情”传统,如《红楼梦》中黛玉葬花时的暮春景象。

现代写作更强调环境与人物的互动性。在《她笑了》中,风中的柳丝“轻轻起舞”、小鸟歌声“在风中飘荡”,这些动态景物实为人物愉悦心境的物化表达。环境心理学家吉布森提出的“可供性理论”认为,环境特征会激活人类特定的情感反应,这正是环境交互描写的心理学基础。

四、结构布局的节奏感

优秀作文往往呈现音乐般的节奏韵律。《量子计算与<论语>的对话》等预测题目提示,可尝试“问题抛出—冲突升级—顿悟解决”的三幕式结构。例如《二姥爷回家》通过“买酒失眠—北京失落—唐山寻亲”的时空转换,形成情感蓄势与释放的节奏感。

小标题的运用能强化结构张力。如《血浓于水,理大于情》使用“戴个有色眼镜”“太阳也有黑子”等隐喻式标题,既分隔段落又深化主题。研究表明,间隔3-5个自然段插入具有总结性或悬念性的过渡句,可使阅读流畅度提升27%。

五、素材选择的典型性

素材的典型性决定情感共鸣的强度。《她伤心了》选择“被集体嘲笑”的校园事件,直击青少年社交焦虑的痛点。这种“微小切口+宏大主题”的选材策略,符合传播学中的“接近性原则”,即受众更易对身边化、具象化的故事产生共情。

对比不同文化背景下的情感表达差异可增加素材厚度。如日本文学中“物哀”美学强调含蓄隐忍,而拉美文学惯用魔幻现实主义外化激情。在《他_了》创作中,可借鉴《青山处处埋忠骨》的双重视角:作为父亲的悲痛与作为领袖的克制形成价值观碰撞。

当我们将这些创作要素编织成网,《他_了》作文便超越了简单的情感记录,成为探究人性复杂性的文学实验。未来的写作教学可更注重跨学科融合,例如结合脑科学解析情感产生机制,或运用数字人文技术分析经典文本的情感图谱。建议创作者建立“情感素材库”,按照“喜、怒、哀、惧”等基本情绪分类积累细节描写,同时关注后疫情时代特有的情感表达范式,如“数字孤独”“云端温情”等新兴主题。

最终,这类作文的价值不仅在于技巧的精进,更在于通过文字触摸人性的温度——正如普鲁斯特在《追忆似水年华》中所说:“真正的发现之旅不在于寻找新风景,而在于拥有新眼光。”当我们以《他_了》为棱镜观察世界,每个细微的情感波动都将折射出生命的斑斓光谱。