代理人委托书与授权书的法律规范与实务解析

在现代法律关系中,代理人委托书与授权书作为民事主体实现意思自治的重要工具,既是委托代理制度的核心载体,也是司法实践中争议频发的焦点。随着《民法典》对代理制度的系统性重构,授权委托书的形式与效力规则发生显著变化,亟需从法律规范与实务应用双重维度进行深入探讨。

一、法律效力与形式要件

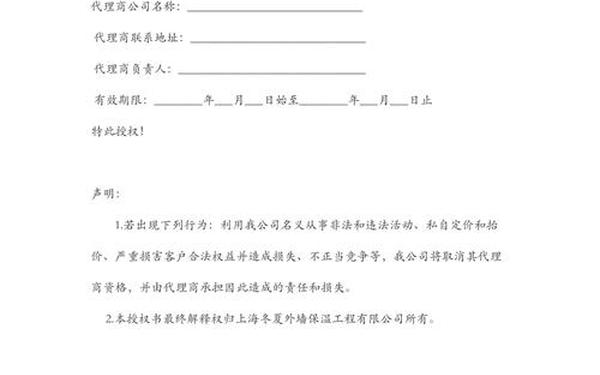

根据《民法典》第165条,书面授权委托书需载明代理人信息、代理事项、权限范围及期间,并由被代理人签章。这一规定继承并优化了原《民法通则》的规范体系,将“委托人”表述修正为“被代理人”,更精准界定了代理关系的主体地位。值得注意的是,该条款虽使用“应当”这一模态词,但司法实践普遍认定其属于倡导性规范,授权书要素缺失并不必然导致无效。

例如在招标争议案件中,法院曾认定仅有法定代表人签字但代理人未签名的授权书仍具效力,关键在于被代理人意思表示的真实性。这种立场体现了对商事效率的尊重,但也要求裁判者结合其他证据综合判断授权书的实质效力。从比较法视角观察,美国马里兰州对电子授权书的远程见证要求,则反映了数字化时代对传统形式要件的革新需求。

| 效力要素 | 法律要求 | 实务判断标准 |

|---|---|---|

| 主体适格 | 被代理人具备完全民事行为能力 | 结合身份证明与意思表示证据链 |

| 内容明确 | 代理事项、权限、期限具体化 | 通过文义解释与交易习惯补充 |

| 形式完备 | 书面形式+签章 | 接受电子签名与远程公证 |

二、权限分类与行为边界

代理权限的划分直接影响法律行为的效力范围。一般代理权通常涵盖程序性事项,如证据提交、辩论权行使等;而特别代理权则涉及实体权利处分,包括和解、撤诉、债权抵销等。这种分类在诉讼代理领域尤为明显,《民事诉讼法》第62条明确要求特别授权必须明示列举。

在影视版权授权合同中,“委托”与“授权”的混用常引发纠纷。如某案例中,制作公司误将“委托拍摄”理解为版权让渡,实则根据《著作权法》第17条,委托作品的权属需通过合同特别约定。这提示商事主体需严格区分行为代理与权利授予的法律效果,避免因概念误用导致权益损失。

三、文书结构与内容要素

完整的授权委托书应包含基础信息层、权限声明层与形式确认层(见表1)。实务中常见缺陷包括:

- 权限表述模糊化,如使用“全权代理”而未具体列明特别事项

- 期限约定缺失,导致代理权终止时点不明

- 转委托条款空白,引发复代理行为的效力争议

比较法定代理与委托代理的文书差异(见表2),可以发现前者更强调身份关系证明,后者则注重意思表示的具体化。在跨境业务中,经使领馆认证的授权书需增加公证文书编号与认证机构签章,这种形式强化契合了国际私法的证据规则要求。

四、实务应用与风险防范

在诉讼代理领域,法院对授权书的审查呈现严格化趋势。某建设工程纠纷中,评标委员会以代理人未签名为由否决投标,但司法机关最终认定该瑕疵属于可补正的细微偏差。这提示市场主体既要注重形式合规,也需理解司法裁量的弹性空间。

风险防范的三大要点包括:

- 采用“事项+权限+期限”的三维表述结构

- 对电子授权书实施区块链存证

- 建立授权书动态管理制度,及时办理变更登记

代理人委托书与授权书的法律效力根植于意思自治与交易安全的平衡。随着《民法典》的实施,授权书的解释规则从形式主义转向实质判断,这要求法律从业者既精通规范文本,又具备穿透式审查的能力。未来研究可聚焦于:智能合约在授权管理中的应用边界、跨境电子授权书的冲突法规则构建、以及表见代理认定中的大数据证据采信标准。唯有持续完善制度设计,方能实现代理制度在数字经济时代的价值重构。