艾青的现代诗《绿》以其独特的意象组合和自由灵动的语言形式,成为小学语文教材中极具代表性的诗歌范本。这首诗以“绿色的墨水瓶倒翻”为核心隐喻,通过排比、拟人等手法构建出充满生命力的绿色世界,为学生的仿写创作提供了丰富的灵感源泉。仿写不仅是语言形式的模仿,更是对诗歌意象捕捉、情感表达和创作思维的系统训练。本文将从意象创新、语言韵律、情感升华等多个维度,探讨如何有效引导学生完成《绿》的仿写实践。

一、意象的捕捉与创新

原诗通过“墨水瓶倒翻”的比喻,将抽象的绿转化为具象的液体流动意象,这种虚实结合的创作手法(如“阳光是绿的”“风是绿的”)突破了物理现实的限制。在仿写教学中,可引导学生从以下层面重构意象:

1. 色彩意象的迁移:将绿色替换为其他颜色体系,如网页64中学生仿写的《黄》以“黄色颜料瓶”重构丰收意象,《白》用“颜料盒倒翻”表现雪景的纯净。这种迁移需注意保持原诗“颜色+动态动词”的结构特征,例如“淡黄、鹅黄…黄得发橙”对应原作的色彩层次递进。

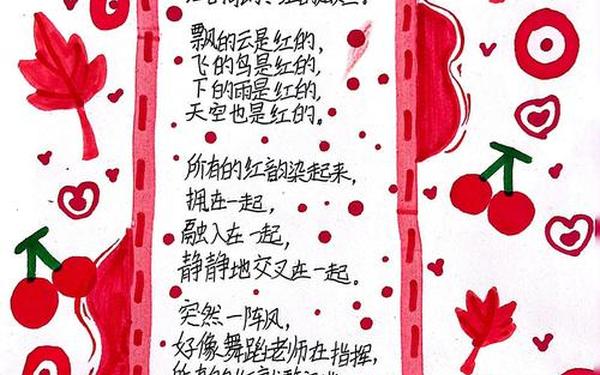

2. 通感手法的运用:原诗让颜色具备听觉属性(“按着节拍飘动”),网页33的仿写案例将红色与“战士凯旋”的激昂节奏结合,实现视觉向听觉的转化。教学中可设计“颜色盲盒”活动,让学生抽取随机色卡后,用非视觉感官描述色彩。

二、语言的韵律与节奏

《绿》的语言结构具有“复沓推进”的特点,例如第三小节连续四个“是绿的”构成排比浪潮,第四小节“挤、重叠、交叉”等动词形成动作序列。仿写时需把握以下韵律特征:

1. 句式结构的对称性:如网页72仿写作品《蓝》中“深蓝、浅蓝…蓝得发绿”严格遵循原作的“形容词+颜色”词组排列,而“挨在一起/抱在一起”则复刻了动词的层递关系。这种对称性可通过“句式填空”练习强化,例如提供“到哪儿去找这么多__:__、__、__…__得__”的半开放模板。

2. 自由与规范的平衡:原诗在固定结构中加入破折号、省略号等符号制造呼吸感。网页64中《彩》的仿写突破颜色单一性,用“浅黄、深紫、墨绿”的并置展现色彩碰撞,这种创新需在保持节奏流畅的前提下进行,避免无序堆砌。

三、情感的传递与升华

艾青在《绿》中寄托了对新时代的憧憬,这种情感需要通过意象选择与语言张力来传递。教学实践中可分层引导情感表达:

1. 具象情感载体:网页11中仿写作品将绿与“柳树吐舌”“青苔探头”等童趣意象结合,使情感具体可感。高级阶段可引入“颜绪图谱”,例如红色对应热情、蓝色对应宁静,建立色彩与情感的符号化关联。

2. 时代精神的映射:结合网页9提供的创作背景资料,引导学生将个人体验与社会观察结合。如新冠疫情期间有学生仿写《白》,用“口罩、防护服”等意象重构白色象征系统,使诗歌具有现实关怀。

四、教学实践的创新路径

基于现有教学案例(网页9、13、76),可设计阶梯式训练体系:

| 训练层级 | 教学目标 | 典型活动 |

|---|---|---|

| 结构仿写 | 掌握排比、复沓等基础手法 | 补全句式:“刮的__是__,下的__是__” |

| 意象重构 | 发展跨感官联想能力 | “颜色盲盒”多模态创作 |

| 主题创新 | 实现个人经验与诗歌表达的融合 | “我的颜色日记”项目式学习 |

五、典型案例分析

以下为精选的学生仿写作品对比分析:

| 原作特征 | 仿写案例 | 创新点 |

|---|---|---|

| “墨绿、浅绿…”(色彩列举) | “深黄、鹅黄…黄得刺眼” | 叠加温度感知(“黄得发橙”) |

| “按着节拍飘动”(节奏拟人) | “蓝色按天使节拍交朋友” | 创造叙事性互动场景 |

现代诗仿写教学需要平衡“形式规范”与“创意自由”的关系。通过解构《绿》的意象网络、韵律模式和情感逻辑,学生不仅能掌握诗歌创作的基本技法,更能发展出个性化的审美表达。未来研究可进一步探索跨媒介仿写(如结合绘画、音乐)以及人工智能辅助创作等新型教学模式,让诗歌教育在技术时代焕发新的生机。