在小学语文教学中,课文仿写是培养学生语言表达能力和文学感知力的重要方式。《走月亮》作为四年级上册的经典课文,其第六自然段以细腻的感官描写和诗意化的语言构建出月下田园的静谧之美,成为学生仿写的典范。如何引导学生通过仿写掌握语言规律、提升创作能力?本文将从文本解析、仿写策略、教学实践三个维度展开探讨。

意境与结构解析

《走月亮》第六自然段通过“修补村道”“飘来果香”“秋虫夜鸟”等意象,构建出动静结合的月夜图景。原文采用“走月亮”的移动视角,将视觉(月光镀亮的银毯)、听觉(秋虫唱)、嗅觉(果子甜香)巧妙串联,形成多感官交织的立体画面。这种“移步换景”的结构,既符合儿童观察世界的认知特点,又通过“我想……”的内心独白深化情感表达。

研究显示,该段落的语言特色体现为三点:一是动词的精准运用(如“跃出”“拍打”),二是通感手法的自然融入(如“月光镀亮”),三是设问句式的情感引导(“是雪梨,是火把梨,还是紫葡萄?”)。这些特征为仿写提供了明确的切入点。

技巧与方法实践

成功的仿写需要遵循“形似意通”原则。首先需选取具有情感共鸣的场景,如网页74中“月光下的烧烤聚会”将食物香气与月色结合,既保留原文结构又注入生活气息。其次应注重感官联动,例如网页62仿写示例通过“桂花香”“溪水声”构建视听嗅觉融合的意境。

典型仿写技巧对照表

| 原文特征 | 仿写案例 | 来源 |

|---|---|---|

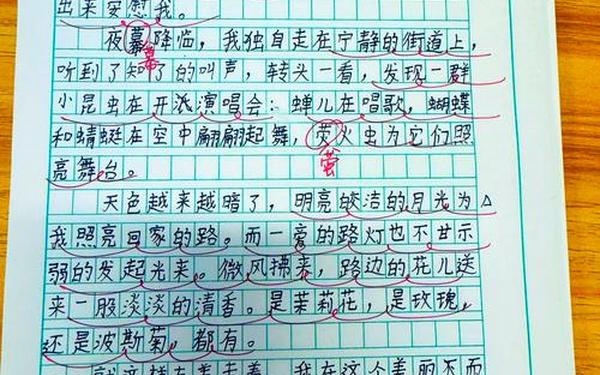

| 动词精准(跃出、拍打) | “蜻蜓点水”“萤火虫提着灯笼” | 网页74 |

| 设问句式 | “是芒果,是荔枝,还是龙眼?” | 网页74 |

隐喻和拟人化的创新尤为关键。如网页65中“月亮像被洗过澡”的比喻,以及网页31将月光比作“白色纱衣”,均体现了儿童独特的想象力。

教学案例研究

在课堂实践中,教师可采用“三步法”引导仿写:第一步通过配乐朗读强化语感(如网页15的教学设计);第二步用思维导图拆解文本结构(场景-感官-情感);第三步开展“感官银行”活动,鼓励学生收集生活中的视听元素。

例如网页30的案例中,学生通过观察月下公园的“篮球框撞击声”“秋千影子”,成功将运动场景融入诗意描写。这种将生活经验与文学表达结合的方法,能有效降低仿写难度,激发创作热情。

未来研究方向

当前仿写教学仍存在模式化倾向,部分学生作品出现“月夜+妈妈+小路”的套路化组合。未来可探索跨学科融合路径,如结合自然观察课程记录月相变化,或利用数字工具创作多媒体仿写作品。同时需关注个体差异,建立分层评价体系,让不同能力的学生都能在仿写中获得成长。

总结与建议

《走月亮》的仿写教学不仅是语言训练,更是审美启蒙。教师需把握“形神兼备”的原则,在尊重文本特征的基础上鼓励创新表达。建议建立“课文-生活-创作”的循环体系,通过多元评价机制(如星级评分、同伴互评)提升学习效能,让每个孩子都能在月光下走出自己的诗意小径。