横亘于中国北方的万里长城,是人类文明史上最宏伟的军事防御工程。这项跨越2000余年修建周期的超级工程,始于春秋战国诸侯国的边墙,经秦朝连结成完整体系,至明代形成现存主体结构。它不仅见证了中原王朝与游牧文明的碰撞融合,更以约21196公里的总长度创造了世界建筑奇迹。英国历史学家李约瑟曾评价:"这是地球上唯一能从月球上看到的人类作品",虽然后来被证实为科学误读,但足以印证其在人类文明中的象征意义。

长城的建筑智慧体现在因地制宜的工程实践中。战国时期以夯土版筑为主,燕国北长城采用"夹板夯土法",每层夯土厚度仅15厘米却异常坚固。明代砖石技术的突破使墙体承重能力提升三倍,八达岭段使用的花岗岩条石每块重达2吨,通过"燕尾榫"结构实现无缝拼接。更令人惊叹的是建筑材料运输系统,考古学家在箭扣长城发现明代滑轮组遗迹,证实工匠利用杠杆原理将建材运至海拔千米的险峰。

军事防御的立体网络

长城绝非简单的城墙,而是包含多维度防御要素的军事体系。主体墙体平均高7.8米,顶部马道宽5.8米的设计标准,源自《武经总要》记载的"五马并骑"战术需求。每隔70-100米设置的敌楼,既可作为士兵休整的营房,又能形成交叉火力网。居庸关出土的万历年间火炮显示,明代守军已装备射程达500米的佛郎机炮,配合城墙上的垛口、射孔构成立体火力网。

这套防御系统的运作机制更显精妙。白天通过烽燧传递军情,夜间则改用火光信号,《墨子·号令》记载的"五烽示警"制度,能在两小时内将信息传递500公里。山海关出土的明代《守边策》竹简揭示,守军实行"分段责任制",每名士卒负责固定垛口,形成无缝衔接的。美国西点军校2003年的兵棋推演显示,这种防御体系可使游牧骑兵的突袭成功率降低62%。

文明交融的血脉通道

长城在军事屏障的表象下,实为多元文明交融的催化剂。汉代设立的"关市"制度,在张家口大境门遗址可见完整交易区规划,匈奴商人用马匹交换中原的丝绸、铁器。敦煌悬泉置汉简记载,长城沿线驿站不仅传递军情,还承担着使团接待和文化传播功能。北朝时期的云冈石窟造像中,明显带有波斯艺术元素,印证了长城关隘作为丝绸之路中转站的历史作用。

这种交融深刻影响着中华民族的文化基因。山丹军马场作为历代长城守军的养马基地,将游牧民族的驯马技术传入中原,催生了汉代骑兵改革。嘉峪关出土的魏晋壁画墓中,胡人商队与汉人官吏共饮的场景,展现了跨族群的商业文明。法国汉学家谢和耐指出:"长城不是隔绝的高墙,而是如同细胞膜般进行着文明的能量交换。

永恒遗产的现代启示

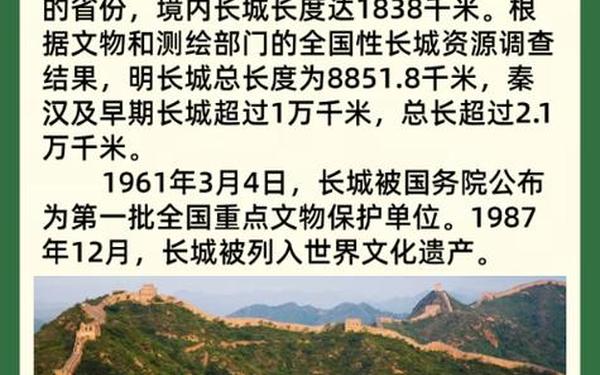

1987年列入世界文化遗产时,联合国教科文组织评价长城是"绝对的人类杰作"。但这份遗产正面临严峻挑战,2014年卫星监测显示,自然侵蚀和人为破坏已导致30%的明长城遗址消失。采用三维激光扫描技术的保护工程,在慕田峪段成功复原了62米坍塌墙体,数字模型的误差控制在0.03毫米以内。这提示我们,文化遗产保护需要传统工艺与现代科技的深度融合。

长城更给予当代社会深刻启示。其"因地形,用险制塞"的营造理念,与当代生态建筑学的"适应性设计"原则不谋而合。英国建筑协会学院的研究表明,长城选址遵循的"最小干预自然"原则,使85%的墙体与山脊线完美重合。这种天人合一的智慧,正在启发着现代可持续建筑设计的发展方向。

这座石砌的史诗始终在诉说:真正伟大的工程从不是征服自然的纪念碑,而是理解万物共生之道的智慧结晶。当我们在山海关抚摸斑驳的墙砖,触摸到的不仅是冰冷石块,更是文明传承的温度。未来对长城的研究,或可聚焦于军事工程学与生态智慧的关联性,以及全球气候变化背景下的遗址保护技术突破,让这份人类共同遗产继续照耀后世千年。