中国传统文化中,节日不仅是时间流转的刻度,更是民族精神的载体。从寒冬腊月到金秋丰收,从祭祀祖先到庆贺新生,传统节日以独特的仪式感和文化内涵串联起四季更迭与人文脉络。这些节日历经千年演变,在当代社会依然焕发着生命力,成为连接过去与未来的纽带。本文将从历史演变、文化内涵、现代传承等多个维度,系统梳理中国主要传统节日的时序脉络及其深层意义。

一、时序脉络:年轮中的节庆图谱

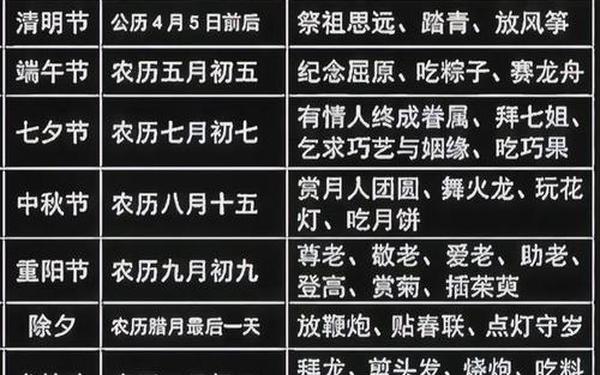

| 节日名称 | 农历日期 | 主要习俗 |

|---|---|---|

| 春节 | 正月初一 | 守岁、拜年、贴春联 |

| 元宵节 | 正月十五 | 赏花灯、吃汤圆 |

| 清明节 | 春分后15日 | 扫墓、踏青 |

| 端午节 | 五月初五 | 赛龙舟、食粽子 |

| 七夕节 | 七月初七 | 乞巧、观星 |

| 中秋节 | 八月十五 | 赏月、食月饼 |

| 重阳节 | 九月初九 | 登高、敬老 |

这个时序体系暗合农耕文明的自然规律。春节作为岁首,承载着万物复苏的期盼;清明连接生死,体现对生命周期的认知;中秋月圆则对应秋收圆满。清华大学历史系教授彭林指出:"二十四节气与传统节日构成双重时间坐标,前者标记自然变化,后者记录人文活动"。

节日的排列并非随意组合,而是遵循阴阳平衡的哲学理念。例如冬至阳生、夏至阴起,对应着腊八与端午的饮食习俗。这种时间体系在《礼记·月令》中已见雏形,经汉代"四时八节"的完善,最终形成如今的节日序列。

二、文化基因:仪式背后的精神密码

春节的红色装饰源自上古驱邪传统,守岁习俗最早见于西晋周处的《风土记》。压岁钱的演变过程尤为典型:汉代是佩戴厌胜钱,唐代发展为宫廷赐钱,至明清才定型为红纸包裹。这些变化映射着社会结构的演进,正如民俗学家钟敬文所言:"节日仪式是民族记忆的活化石"。

端午节的多元起源说更显文化层积特性。闻一多考证龙舟竞渡源自吴越民族的图腾祭祀,而南朝宗懔《荆楚岁时记》记载的"避五毒"习俗,则体现中原农耕文明对自然规律的敬畏。这种文化融合在粽子形态上得到具象呈现:北方锥形粽象征山峰,南方四角粽暗合天地四方。

三、现代嬗变:传统节日的突围之路

全球化背景下,传统节日面临双重挑战。商业化的过度渗透导致文化内涵稀释,2018年文化部调查显示,35%的年轻人认为节日沦为"购物节"。但辩证来看,故宫博物院推出的中秋灯光秀获得2亿次网络点击,证明创新表达能激活传统基因。

数字技术为节日传承开辟新路径。2023年河南卫视"七夕奇妙游"运用AR技术再现星汉灿烂,抖音平台的"云拜年"视频累计播放超50亿次。这种虚实融合的传播方式,正在重构节日的参与模式。北京大学文化产业研究院报告指出:"Z世代的节日体验呈现线上线下双轨并行特征"。

四、地域差异:文化多样性的生动注脚

南北方的冬至习俗形成鲜明对比。北方"冬至饺子夏至面"的民谚,与南方"冬至团子"的食俗,折射出作物分布的差异。福建地区的"冬节圆"加入地瓜粉,台湾则发展出咸甜并存的汤圆文化,这种渐变体现文化传播的涟漪效应。

少数民族节日更丰富了节庆图谱。傣族泼水节与汉族春节时序重叠但内涵迥异,蒙古族那达慕大会则完全遵循草原物候。中央民族大学研究显示:"56个民族共有327个传统节日,构成中华文化的马赛克图景"。