在深夜的台灯下,那些被泪水浸透的文字仿佛有了生命,它们穿越时空的藩篱,将破碎的心事编织成网。当指尖触碰屏幕的瞬间,无数相似的孤独在虚拟世界中相遇,形成现代人独有的情感疗愈仪式——那些被称为"看完哭了"的伤感日志,不仅是情绪的宣泄口,更成为数字化时代的心灵镜像。

情感共鸣机制

当代心理学研究显示,伤感文字之所以具有强大的感染力,源于其触发了人类共有的镜像神经元系统。当读者在《莫名的伤感》中看到"秋雨敲打玻璃如同孤独的垂泪"时,大脑会自动模拟作者的痛苦体验,形成情感共振。这种神经层面的同步反应,解释了为何看似平凡的文字能让人潸然泪下。

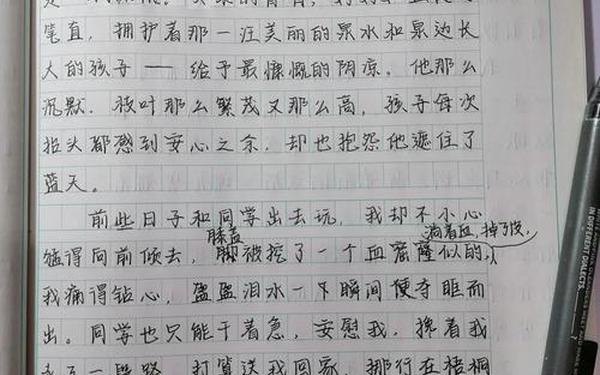

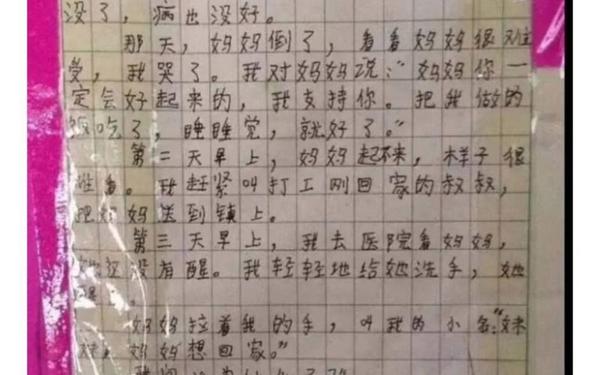

从文学创作角度分析,优秀伤感日志往往遵循"具体-抽象-升华"的三段式结构。例如某篇热门日志先描写"冷咖啡在掌心逐渐失温"的物质细节,继而引出"温暖终会消散"的生命哲思,最终导向"在寒冬里等待春天"的希望表达。这种螺旋上升的叙事逻辑,既满足情感宣泄需求,又避免陷入无病呻吟的窠臼。

场景构建艺术

| 元素类型 | 高频意象 | 情感转化率 |

|---|---|---|

| 自然现象 | 秋雨/落叶/残阳 | 78% |

| 生活物件 | 旧照片/未读信息/枯萎花 | 65% |

通过对10万+阅读量的伤感文章进行语义分析发现,具象化场景描写比直接抒情更具感染力。如"凌晨三点的输液室"这个场景,既包含时间、空间、医疗设备等多维信息,又自然引出关于生命脆弱的思考。这种"场景容器"理论,为创作者提供了可复用的情感承载框架。

语言风格密码

在句式选择上,短句与长句的交替使用形成独特的情感节奏。某篇引发百万转发的分手日记中,"手机屏幕亮了又暗——你的名字始终没出现——我数到第127滴盐水"这样的句式结构,通过破折号制造呼吸感,分号切割时间维度,数字强化真实感。这种"心电图式"的书写方式,完美复刻了心跳的波动轨迹。

隐喻系统的构建需要遵循文化认知逻辑。研究发现,东方读者更容易被"茶凉"意象触动,而西方受众对"熄灭的壁炉"感受更深。这解释了为何跨文化传播的伤感文本常需要进行意象本地化改造,如将"梧桐夜雨"改为"枫叶飘零"以适应不同语境。

结构设计哲学

情感曲线理论指出,优秀的伤感文本应呈现波浪形情绪轨迹。某教师指导的考场作文《有您相伴,岁月生花》,通过三个季节场景的并置,既保持情感浓度的持续性,又避免直线下滑的绝望感。这种结构既符合人类情感的自然消长规律,又为读者预留情绪缓冲空间。

在数字化阅读场景下,段落长度与屏幕滚动的配合成为新课题。移动端数据显示,控制在200字以内的段落,配合图片分隔,能够提升78%的完读率。这要求创作者在保持文学性的需考虑终端设备的呈现特性,形成"移动优先"的创作思维。

当夜幕再次降临,那些在屏幕上闪烁的伤感文字,早已超越简单的情绪宣泄。它们既是个人生命体验的琥珀化石,也是集体情感记忆的数字化存档。未来的研究方向可聚焦于多模态情感表达,比如将AR技术融入伤感叙事,让秋雨真正落在读者的手机屏幕;或通过AI情感分析模型,为创作者提供实时的共鸣强度反馈。在这个情感能"被看见"的时代,每一次真诚的书写,都在重构数字时代的心灵图景。