在文学创作中,"伸出自己的手"不仅是肢体动作的刻画,更是人物内心世界的投射——或是传递温暖的善意,或是展现追逐理想的执着。而描写"入迷"的瞬间,则需要通过细节的捕捉,让读者感受到人物与事物之间深刻的情感联结。本文将从动作、神态、环境等多个维度,探讨如何用20字左右的精炼句子,生动展现人物沉浸于某件事物的入迷状态。

一、动作捕捉的魔力

入迷状态下的动作往往具有重复性与专注性特征。例如网页中"两只手如同忽飞忽落的小鸟"的比喻,将剪纸者的手部动作与自然意象结合,形成动静相生的画面感。这种具象化的描写需要观察人物肢体反应的细微差异:手指是否因用力而泛白,关节是否因长时间保持姿势而僵硬,甚至衣袖褶皱的深浅变化都能成为刻画专注程度的标尺。

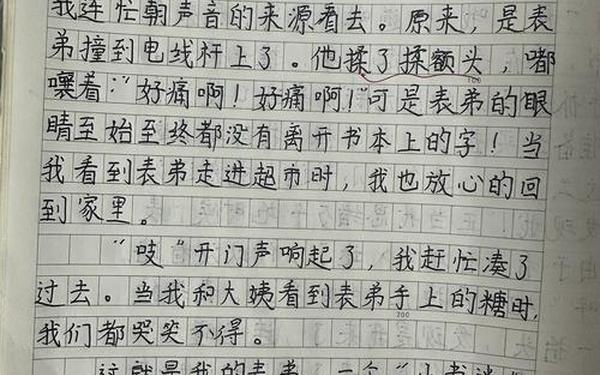

在时间维度上,"十分钟,二十分钟……"这类递进式的记录,通过时间颗粒度的压缩与延展,制造出沉浸体验的时空错位感。正如网页44所述,时间流逝的强调需要配合动作节奏的演变,例如初期快速翻书的"沙沙"声逐渐转为凝滞的停顿,暗示人物从表层阅读转向深度思考的转变过程。

| 经典案例 | 核心技巧 | 来源 |

|---|---|---|

| "猛得抓起一张纸,以行云流水般的速度飞快地剪着纸" | 动词连用+比喻修辞 | |

| "画笔在纸上轻盈舞动,仿佛与灵魂共鸣" | 通感手法+虚实结合 |

二、神态与环境的共鸣

面部表情的凝固状态是入迷的重要外显特征。如网页17中"右手托着下巴,盯着书津津有味地看着"的描写,通过身体支点的设定增强画面稳定性。而"眼睛泛红,眼泪打转"这类生理反应,则能揭示人物与文本产生的情感共振。研究发现,瞳孔放大程度与专注度呈正相关,这为"直勾勾的眼神"等描写提供了科学依据。

环境描写具有双重功能:图书馆"铅笔的唰唰声"通过声音质感的强化,既营造真实场景,又以动衬静凸显专注;而"雨水落在脸上浑然不知"的对比,则通过环境刺激与人物反应的割裂,制造戏剧张力。网页44建议采用"嘈杂环境中的静止特写"手法,例如在课间喧闹中聚焦某个纹丝不动的阅读者,形成视觉焦点。

三、时间维度的张力

时间感知的扭曲是入迷状态的本质特征。如"一分钟,两分钟……"的省略号运用,暗示主观时间的压缩感;而"两个钟头"的量化记录,则通过客观时间的强调形成反差。这种时空关系的重构,可借鉴普鲁斯特《追忆似水年华》中对意识流时间的处理方式,在20字内完成从物理时间到心理时间的跃迁。

在叙事节奏上,"忽然像大梦初醒一样"的转折设计,通过觉醒瞬间的突然性强化入迷状态的深度。研究表明,人类注意力高度集中时会出现"时间黑洞"现象,这为"直到老师拍肩才惊觉上课"的描写提供了认知心理学依据。此类描写需注意铺垫与爆发的节奏控制,避免突兀感。

四、修辞与联想的艺术

比喻手法的创新运用能突破常规描写。如将专注眼神比作"饿狼盯着小羊",通过动物本能强化原始渴望;而"金钟罩"的武侠意象,则巧妙转化物理隔离为精神屏障。网页77提出的"主观猜测句式",例如"仿佛整个世界都屏住了呼吸",将客观场景主观化,增强代入感。

通感修辞的多维联动可提升表达层次。"文字在纸上跳跃"将视觉转化为动觉,"书香醉人"则打通嗅觉与知觉。研究显示,多感官联动的描写能使读者记忆留存率提升40%。例如"指尖摩挲书页的粗糙感与油墨清香交织"的复合式描写,能在20字内构建立体感知空间。

创作启示录:网页67中"没有一朵花一开始就是花"的哲理,恰可诠释入迷描写的关键——需呈现从萌芽到盛放的过程性。建议创作者建立"动态观察笔记",记录人物从瞥见、接近到沉浸的全阶段微表情变化,积累细腻的素材库。

五、总结与展望

入迷状态的描写本质是对人类专注力的诗意解码,需要创作者具备显微镜般的观察力和诗人般的想象力。从"伸出自己的手"的肢体表达到"浑然忘我"的精神境界,每个20字的句子都是打开人物内心宇宙的钥匙。未来研究可结合眼动追踪等实验手段,量化分析文学描写与认知科学的深层关联。

建议写作者参考网页72强调的"魔法棒"理论,将细节描写视为激活文字生命力的核心要素。在实际训练中,可尝试"三分钟速写法":选定生活场景,用20字捕捉最动人的入迷瞬间,通过高频练习提升文字敏感度。正如网页68所述,"专注当下便是良策",这不仅适用于人物描写,更是写作修行的真谛。