语言的反面镜像:从“低沉”到反义词的无限可能

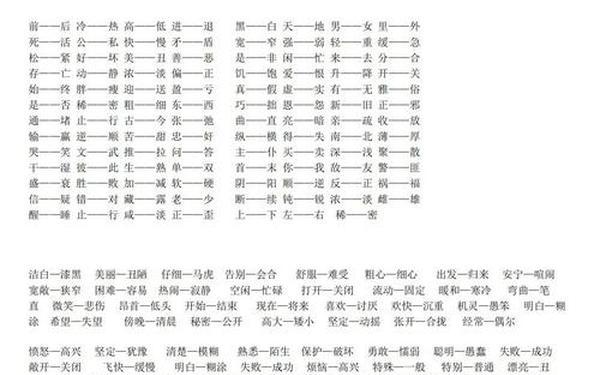

在汉语的浩渺词海中,“低沉”以其独特的音韵质感勾勒出情绪的低落与声音的厚重。与之形成鲜明对比的“高昂”“洪亮”等反义词,不仅构建了语言的动态平衡,更揭示了人类认知中的对立统一规律。本文将以“低沉”的反义词为切入点,探讨反义词在语义学中的分类逻辑、修辞功能及其生成机制,并尝试解构“亿个反义词”这一夸张表述背后的语言学深意。

一、语义分类与逻辑基础

从逻辑学视角审视,“低沉”与“高昂”构成典型的相对反义词(Contrary antonymy),二者处于同一语义场的连续光谱两端。这种关系允许中间状态存在,如“中等音量”既非完全低沉亦非绝对高昂。与之相对的则是互补反义词(如“生-死”),这类词项具有排他性特征,不存在中间过渡状态。

现代语义学研究表明,反义关系的成立需满足三项核心条件:语义范畴同一性(如“高-低”同属空间维度)、极性对立性(如“黑-白”在色彩轴上互斥)、以及语法对称性(词性与句法功能一致)。例如“低沉(形容词)-响亮(形容词)”符合上述标准,而“低沉-呐喊(动词)”则因词性差异难以构成规范反义关系。

二、修辞功能与认知映射

反义词在修辞领域的运用堪称语言的“对立美学”。通过并置“低沉”与“激昂”,创作者能构建强烈的对比张力,如巴金在《军长的心》中利用声音的抑扬对比烘托人物心理。这种手法在诗歌创作中尤为显著,杜甫“朱门酒肉臭,路有冻死骨”即通过反义意象的碰撞强化社会批判力度。

认知语言学实验揭示,人类大脑处理反义词时激活的神经网络区域与处理空间方位判断高度重合。这解释了为何“低沉-高昂”常被隐喻为空间高度的升降(如“情绪高昂”),而“光明-黑暗”则映射道德评价的优劣。这种跨域映射机制使反义词成为抽象概念具象化的重要工具。

三、动态生成与数量悖论

“亿个反义词”的表述虽具夸张色彩,却暗合反义词生成的组合爆炸特性。根据语义场理论,单个多义词可衍生多个反义配对,如“轻”既可对应“重”(质量维度),也可对应“浊”(音色维度)。若考虑复合词(如“低声下气-趾高气扬”)及短语层面的对立表达,反义关系的组合可能确实趋近天文数字。

但实际语言使用中存在多重制约:语义范畴限制使具体名词(如“书桌”)难以形成反义词;文化规约性导致某些理论上的反义配对(如“红色-蓝色”在政治语境中的对立)需要特定语境支撑;而语音象征现象(如高元音常关联“小”概念)则从音系层面对反义关系施加影响。

| 类型 | 逻辑关系 | 中间态 | 示例 |

|---|---|---|---|

| 互补反义词 | 矛盾关系 | 无 | 生-死 |

| 相对反义词 | 反对关系 | 存在 | 高-低 |

四、跨语言对比与演化

比较语言学研究发现,不同语系处理反义关系时呈现显著差异。汉语多采用单音节对仗(如“沉-浮”),而英语倾向词根派生(如“happy-unhappy”)。有趣的是,某些反义配对存在跨语言共性,如“明-暗”在汉藏语系与印欧语系中均与视觉感知直接关联,这可能反映人类认知的普遍性。

历时演变研究显示,反义关系具有动态性特征。古汉语中的“臭”原为中性词(气味统称),与“香”构成互补反义;现代汉语中其语义窄化为“难闻气味”,导致反义关系重组。这种演变既受语言内部规律驱动,也与社会文化变迁密切相关。

总结与展望

反义词系统犹如语言的阴阳两极,既维持着词汇生态的平衡,又为思想表达提供动力。从“低沉”的个案分析到反义词生成机制的探索,我们不仅深化了对语言结构的理解,更窥见了人类认知世界的二元对立模式。未来研究可向三个方向拓展:神经语言学层面探索反义词处理的脑机制;计算语言学领域完善反义词自动识别模型;以及文化语义学视角考察反义关系的文化特异性。唯有多维度解构这种语言现象,方能真正抵达词义对立背后的认知本质。

参考文献来源:

- 低沉反义词列表(永世教育网)

- 低沉词义解析(汉语词典)

- 反义关系修辞研究(课程教育研究)

- 跨语言音义关联(南开大学研讨会)

- 反义词逻辑基础研究(上海师范大学)

- 基础语文知识点(云南培训网)