随着“健康中国2030”战略的深入推进,体育与健康教学已成为基础教育改革的重要领域。科学的体育教学工作计划不仅需要遵循学生身心发展规律,更要融合健康教育理念,形成涵盖目标设定、内容设计、实施策略、评价体系等多维度的系统性框架。本文基于国内外最新研究成果与实践经验,探讨如何构建符合新时代要求的体育与健康教学体系。

一、目标定位的科学性

体育教学的核心目标应聚焦于体质提升与技能掌握的双重维度。研究表明,科学的体育锻炼能促进青少年骨骼发育、心肺功能改善及神经系统协调性增强。例如,五年级课程通过跑跳投组合训练,可有效提高学生的爆发力和耐力;高中阶段引入武术模块,则能培养身体控制与传统文化认知能力。

在差异化目标设定方面,需充分考虑学段特征与个体差异。小学低年级侧重基础动作模式建立,如30米加速跑和立定跳远;初中阶段逐步增加运动项目复杂度,如篮球战术配合;高中课程则需融入健康管理知识,形成终身体育意识。特殊群体(如体育特长生、体弱学生)应制定个性化训练方案,体现因材施教原则。

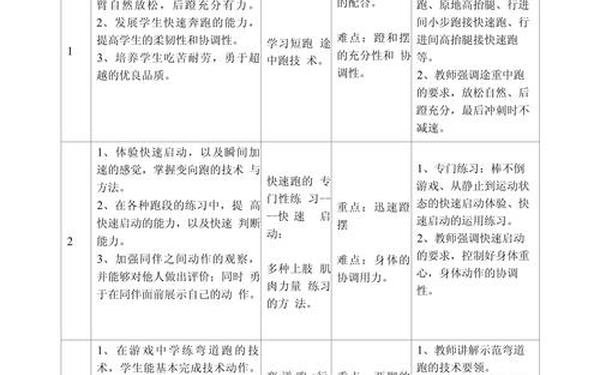

二、内容设计的结构化

教材编排需遵循螺旋上升原则,将同类项目在不同学段梯度呈现。以投掷类教学为例:

| 学段 | 教学内容 | 能力培养 |

|---|---|---|

| 小学 | 持轻物掷远 | 空间感知与上肢力量 |

| 初中 | 助跑投掷垒球 | 动作衔接协调性 |

| 高中 | 铅球技术分解 | 生物力学原理应用 |

健康教育模块应占总课时20%-30%,涵盖营养膳食、运动损伤预防、心理健康等内容。美国运动医学会(ACSM)的实证研究表明,将健康知识嵌入运动实践的教学模式,可使学生健康行为形成率提升42%。例如在篮球教学中穿插补水时机讲解,在耐力跑后分析心率恢复指标。

三、实施策略的创新性

教学方法的革新体现在情境创设与技术融合两个层面。深圳某实验校开发的"城市探险"课程,通过GPS定位跑结合地图识别训练,使定向越野参与率从37%提升至89%。智能手环等穿戴设备的引入,可实现运动负荷实时监控,当学生心率超过靶区间时自动调整训练强度。

分层教学策略的有效运用需要建立三级实施框架:基础层夯实动作规范(如广播操分解练习),提高层发展战术意识(如足球二过一配合),拓展层培养竞赛能力(如田径专项训练)。北京市海淀区的实践表明,该模式可使技能达标率提升28%,同时降低运动损伤发生率19%。

四、评价体系的多元化

构建过程性评价与增值评价相结合的新型评估机制。上海市推行的"体育素养护照"系统,涵盖体质监测(占40%)、技能展示(30%)、健康知识(20%)、锻炼习惯(10%)四个维度。通过区块链技术记录学生成长轨迹,家长可通过移动端实时查看体质变化曲线。

在评价主体拓展方面,形成教师评价(专业技能)、同伴互评(合作能力)、自我反思(锻炼动机)的三维体系。加拿大阿尔伯塔大学的研究证实,多维度评价可使学生的运动参与持久性延长3.2倍。例如在体操单元教学中,引入小组互评表,从保护帮助、动作创新等10个指标进行量化评分。

体育与健康教学计划的优化需要持续的理论创新与实践检验。未来研究可重点关注以下方向:1)运动技能迁移规律的跨学科研究;2)AI技术在教学诊断中的应用开发;3)家校社协同育人机制构建。建议教育部门设立专项研究基金,支持学校开展基于实证的课程改革实验,同时加强体育教师健康教育培训认证体系建设。

通过系统化的目标设定、结构化的内容编排、创新性的实施策略和多元化的评价机制,体育教学将真正实现从"身体锻炼"向"全人教育"的范式转变,为培养具有健康体魄与健全人格的新时代人才奠定坚实基础。