三年级语文下册第二单元测试卷不仅是检验学生阶段性学习成果的重要工具,更是教师调整教学方法、优化课程设计的关键依据。作为衔接基础知识与综合能力培养的桥梁,本单元测试卷通过多元化的题型设计,全面考察学生对字词运用、阅读理解、语言表达等核心素养的掌握程度。随着新课标对语文教学提出“素养立意”的更高要求,如何通过试卷分析实现“以评促教、以评促学”的目标,已成为教育工作者亟需深入探讨的课题。

试卷结构与命题特点

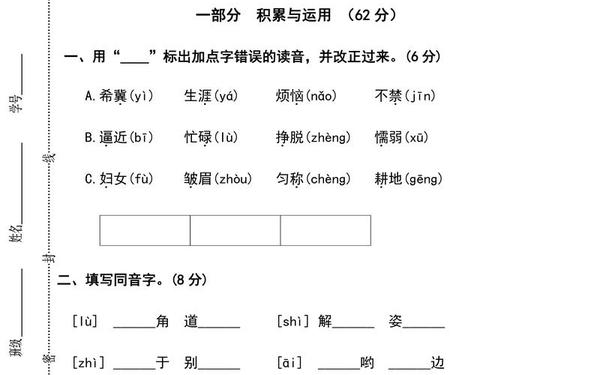

本单元测试卷采用模块化设计,包含基础知识积累(占比约40%)、阅读理解(占比30%)和写作表达(30%)三大板块。在知识积累部分,通过“看拼音写词语”“形近字辨析”等题型,系统检测学生对第二单元重点字词的掌握情况,如网页16显示“骤降”一词的书写错误率高达13.6%,反映出拼音与字形的对应关系仍需强化训练。阅读理解模块则创新性地融合课内外文本,如网页18引用的《肥皂泡》节选与拓展阅读材料形成互补,既考查学生对教材内容的熟悉度,又通过《苏堤春晓》的跨文本组合(网页46)考察信息整合能力。

命题设计充分体现素养导向特征,如网页29中的蚂蚁与螳螂寓言阅读题,要求学生在理解故事基础上提炼寓意,这与新课标强调的“思维发展与提升”目标高度契合。值得关注的是,试卷中30%的题目设置了真实情境,例如网页18要求根据手工活动流程使用“首先…然后…”句式仿写,这种将语言运用嵌入生活场景的命题方式,有效打破了传统语文教学与生活实践的壁垒。

学生表现与典型问题

通过对多所学校试卷分析数据的梳理(网页1、16),发现学生在基础知识部分平均得分率达82%,但存在显著分化现象。如形近字“状”与“壮”的组词错误率超过25%(网页18),表明机械记忆式学习仍占主导。在阅读理解板块,约35%的学生难以准确提取文本关键信息,典型表现为网页14提及的泰戈尔作品填空题,尽管属于课本“资料袋”内容,仍有42%的考生未能完整填写《新月集》书名。

写作部分呈现“结构完整但细节薄弱”的特点。统计显示(网页54),83%的学生能完成200字以上的叙事写作,但标点符号使用不规范率高达61%,且存在“的、地、得”混用等语法问题。更值得注意的是,网页16的试卷分析指出,在“推荐旅游景点”的开放性题目中,仅有12%的学生能运用比喻、拟人等修辞手法,反映出创造性表达能力培养的不足。

教学改进与策略优化

针对字词基础薄弱问题,建议采用“三维联动”教学法:通过汉字演变动画强化字形记忆(如网页29的“守株待兔”象形字解析),依托语境造句深化词义理解,结合字族归类提升迁移能力。例如在“辩、辨、辫”等形近字教学中,可借鉴网页46的西湖文化主题设计,让学生在“苏堤景物描写”的具体语境中掌握差异。

阅读能力培养需实现“双轨并行”。一方面加强课内文本的精读训练,如网页1建议的“中心句圈画法”,在《赵州桥》教学中引导学生发现“这座桥不但坚固,而且美观”的段落核心;另一方面拓展群文阅读,网页46提供的三文本对比阅读模式,能有效提升信息整合能力。对于写作教学,可引入“过程化写作”理念,如网页18的肥皂泡制作描写,通过观察记录、细节打磨、修辞润色等步骤,系统提升学生表达能力。

命题创新与素养导向

素养立意的命题改革要求实现“三个转变”:从知识再现向问题解决转变,从碎片化检测向结构化评估转变,从单一学科向跨学科整合转变(网页46)。网页29中的蚂蚁寓言阅读题正是典范,它要求学生在理解故事的基础上,结合生活经验阐述“未雨绸缪”的重要性,这种设问方式同时考察了逻辑思维与价值判断能力。

未来命题设计可借鉴网页46的西湖文化主题,构建“文化传承+语言运用”的复合型考查体系。例如将《饮湖上初晴后雨》古诗理解与苏堤修建史料阅读相结合,既检测文学鉴赏能力,又培养文化认同感。网页37提出的“模拟真实交际情境”值得推广,如设计“校园读书节推广方案”等实践性题目,让学生在问题解决中展现综合素养。

透过对第二单元测试卷的深度解析可见,语文教学正经历从“知识本位”向“素养导向”的范式转型。教师需要建立“评价-诊断-改进”的闭环机制,将试卷分析数据转化为精准的教学策略。建议未来研究可聚焦于:人工智能辅助的个性化错题诊断系统开发、基于大数据的区域性学业质量监测模型构建、以及跨学科主题式测评工具的创新设计。唯有将测评改革与教学实践深度融合,才能真正实现语文核心素养的落地生根。