在汉语词汇系统中,“保护”常被定义为“通过行动或措施防止事物受到损害”,而其反义词的选择却引发争议。尽管“伤害”常被视为“保护”的直接对立,但语义学研究表明,反义词的界定需综合考虑语言标记性、社会文化语境及认知逻辑。本文通过分析语言学理论、社会应用案例及哲学反思,探讨“保护”与“伤害”的语义关联是否成立,并揭示反义词系统的复杂性。

一、语义学视角的辩证分析

从形式标记理论看,“保护”与“伤害”并非严格对称。沈家煊提出的组合标准指出,反义词的无标记项往往具有更广泛的使用场景。例如“保护”可覆盖物理防护(如环境保护)、心理维护(如隐私保护)等多元层次,而“伤害”则特指造成负面结果的行为,其外延更狭窄。这种不对称性在反义词偶中普遍存在,如“破坏”与“保护”同样构成对立,但“破坏”包含主动摧毁的语义强度,其标记性高于“伤害”。

| 词汇 | 语义强度 | 适用场景 | 标记性 |

|---|---|---|---|

| 保护 | 中性 | 多维度 | 无标记 |

| 伤害 | 负面 | 生物/心理损害 | 有标记 |

| 破坏 | 极端负面 | 物质/系统损毁 | 强标记 |

雅各布森的二元对立理论进一步揭示,反义词系统中存在“核心对立”与“边缘对立”的分层。在环保领域,“保护”的核心对立词是“破坏”(如生态破坏),而在司法领域则更多指向“侵害”(如权益侵害)。这种动态性表明,“伤害”仅是“保护”的特定情境反义词,而非绝对对应。

二、社会文化语境的影响

法律文本中的反义词选择体现权力关系。如《未成年刑事被害人保护机制研究》显示,司法实践中“保护”常与“迫害”“欺压”形成对立,强调结构性暴力而非个体行为。这种用法反映社会对弱势群体的关注,将“保护”置于制度性框架,与“伤害”的个体行为属性形成差异。

在环境议题中,“保护”的反义词呈现复合性。例如“可持续发展”概念中,“保护”同时对抗“资源消耗”“污染”及“生态破坏”,三者构成层级递进的损害链条。这种多维度对立要求超越简单的二元思维,采用网络化语义模型。

三、认知逻辑与边界

索罗斯的反身性理论为反义词分析提供新视角。他认为人类认知具有“易错性”,导致语言标记的模糊。例如在医学领域,“保护实验对象”与“潜在伤害”的界限常随技术发展而变动,反映认知演进对词汇关系的影响。这种动态对立在新冠疫苗研发中尤为显著,保护性措施与副作用风险构成辩证矛盾。

从康德学看,“保护”属于义务论范畴,强调行为动机的纯粹性;而“伤害”涉及结果论判断,需评估后果严重性。二者的哲学基础差异导致其无法构成简单对立。例如安乐死议题中,“保护生命”与“减轻痛苦”的冲突,凸显反义词在困境中的失效。

四、语言教学与实践启示

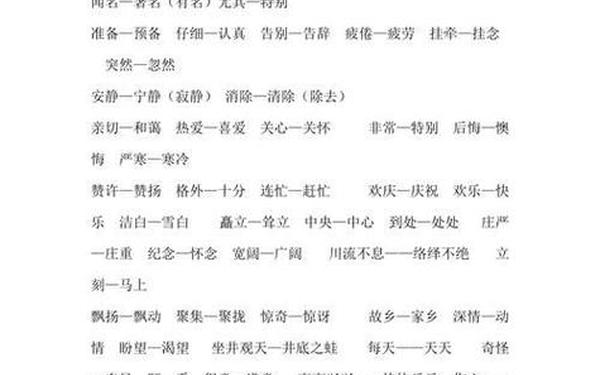

儿童反义词习得研究显示,学习者更易掌握“保护—破坏”这类具象对立,而“保护—伤害”的抽象关系需更高认知水平。教师通过游戏化教学(如“反义词碰碰对”)可强化具象对立认知,但需警惕过度简化导致的语义偏差。

在跨文化交际中,反义词的误用可能引发冲突。例如英文“protection”的反义词包括“harm”“damage”“violation”,其选择依赖语境,直接对应“伤害”可能丢失文化特异性。这要求语言教育注重语境化训练,避免机械对应。

“保护”与“伤害”的语义关系揭示语言系统的多维性:既是标记性对立的个案,也是文化认知的投射。未来研究可深入探索:1)反义词在人工智能语义建模中的应用;2)跨学科视角下的词汇分析;3)动态语境对反义词选择的影响机制。建议语言教育者引入标记理论框架,帮助学生构建层次化词汇网络,而非简单记忆对立关系。