在2015至2016年间,上海市最低工资标准经历了两次关键调整:2015年4月从1820元提升至2020元,2016年4月进一步上调至2190元。这两次调整不仅是上海市应对经济发展与民生需求的重要举措,也折射出中国劳动力市场政策在经济增长与社会公平之间的平衡探索。本文将围绕这一主题,从政策背景、标准结构、社会效应及经济关联等维度展开分析。

调整背景与政策依据

上海市最低工资标准的调整根植于国家法律框架与地方经济现实的双重需求。根据《最低工资规定》(2004年修订),地方需每两年评估并调整标准,确保劳动者基本生活保障。2015年上海GDP达2.49万亿元,居全国首位,但生活成本同步攀升——2014年居民消费价格指数上涨2.7%,住房租金年均增幅超10%,这为工资标准调整提供了经济合理性。

政策制定过程中,上海市人社局强调标准调整需兼顾企业承受力。如2016年文件明确要求“生产经营困难企业可低于下线增长工资”,体现出弹性机制。学者苏海南指出,这一时期全国工资增速普遍放缓,上海仍保持年均6.8%的涨幅,体现了特大型城市的社会责任。

标准对比与结构分析

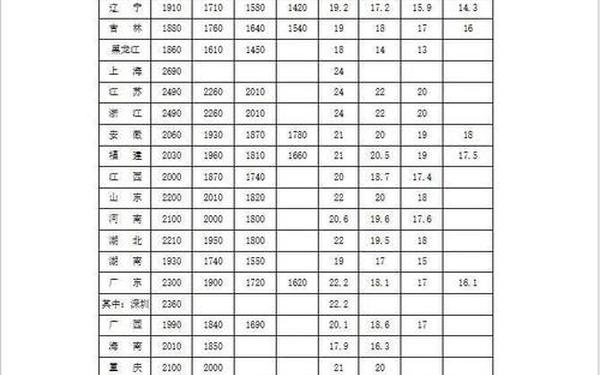

2015年调整使上海成为全国首个突破2000元门槛的城市,月标准较2014年增长11%,小时工资同步从17元增至18元。次年调整后,月标准再增8.4%,小时工资达19元。横向比较,2016年上海最低工资比北京高300元,比深圳高160元,领先优势显著。

工资结构设计凸显政策精细化。2015年文件首次明确将社保缴费与最低工资脱钩,规定企业需额外支付个人社保及住房公积金。2016年进一步细化津贴排除项,明确夜班津贴、高温补贴等不计入最低工资。这种“净收入”模式使上海标准更具含金量,如2016年劳动者实际到手2190元,而其他城市多采用税前标准。

政策影响与社会效应

对劳动者而言,调整直接改善低收入群体福祉。2015年政策联动提高万人就业项目从业人员收入至2140元,覆盖河道保洁、社区助老等公共服务岗位。数据显示,调整后上海低收入家庭可支配收入增长9.2%,高于全市平均水平3个百分点。但学者胡星斗警示,部分中小企业通过延长工时变相稀释工资增幅,需加强监管。

对企业的影响呈现分化。国有企业和大型外企普遍执行良好,如宝钢集团2016年基层员工平均工资达最低标准的1.8倍。但餐饮、零售等行业压力凸显,某连锁超市财报显示,人力成本占比从2014年的18%升至2016年的22%。这促使企业加速自动化转型,2016年上海工业机器人密度达每万人68台,居全国第一。

经济关联与发展考量

工资增长与城市竞争力形成动态平衡。2015-2016年上海第三产业占比从67.8%升至70.5%,服务业对高素质劳动力依赖增强。最低工资提升倒逼产业升级,如浦东新区淘汰低端制造业企业142家,同时新增科技服务业岗位5.2万个。国际劳工组织研究显示,上海工资标准每提高10%,劳动生产率提升7.3%,显著高于全球平均4.2%的转化率。

但成本攀升也带来挑战。2016年台商投资同比下降12%,部分劳动密集型企业向中西部转移。这促使出台配套措施,如将社保缴费基数增长率控制在6%以内,并通过税收优惠减轻小微企业负担。

2015-2016年上海最低工资调整是经济转型期的精准政策实践,既保障劳动者权益,又未过度抑制企业活力。其创新性体现于结构设计(如社保分离)和弹性机制(如困难企业豁免),为其他城市提供借鉴。未来可借鉴江苏“CPI联动”模式,建立自动调整机制,同时加强新业态劳动者保护,如将外卖骑手纳入小时工资保障范围。建议建立企业承受力动态评估模型,将利润增长率、产能利用率等指标纳入调整考量,实现效率与公平的更优平衡。