在黑暗与寂静交织的生命里,海伦·凯勒用文字编织出一座通向光明的桥梁。《假如给我三天光明》中的经典语句,如繁星般点亮了人类对生命本质的思考。这些语言既是盲聋作家感知世界的独特密码,更是对健全者认知局限的深刻叩问。本文将通过文本细读与多维解析,探索这部文学瑰宝的语言魅力。

自然意象的细腻刻画

海伦·凯勒笔下的自然描写展现着触觉与心灵的双重感知。当她描绘“大海浩浩荡荡地向礁石冲过来,那飞溅的浪花向我迎头泼来”时,动词"冲""泼"的强烈动态与触觉形容词"飞溅"形成通感,将视觉缺失者的听觉震撼转化为具象化的触觉体验。这种感官转换在描写花园时尤为明显:"微风吹过,如同是道道绿波、条条花浪",通过类比手法将不可见的空气流动具象为可视的波浪形态。

作家对光影的想象性重构更显语言张力。"太阳唤醒了沉睡的大地"中拟人化的"唤醒",将昼夜交替转化为生命苏醒的仪式。这种超现实的意象建构,在描写冬季景象时达到极致:"太阳的血管已经枯萎、衰老了,它苟延残喘地爬起来只是为了看一眼冰封的大地和海洋",通过病理性隐喻将自然现象人格化,形成独特的诗性表达。

情感哲理的深刻表达

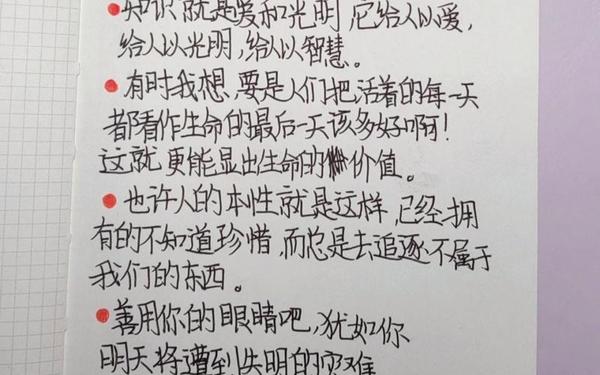

作品中警句式的哲理表达具有跨时空的启示性。"善用你的眼睛吧,犹如明天你将遭到失明的灾难",这个条件状语从句构成的假设,以紧迫感唤醒人们对习以为常的反思。马克·吐温曾评价这种表达"将人类精神的美推向了极致"。在感恩主题中,"我的四周也许是一堵堵厚厚的墙,但在围墙内的世界却种满了美丽的花草树木",墙体的禁锢意象与生命的蓬勃形成强烈对照,暗含存在主义式的自由选择。

作家对痛苦的超越性思考更显深邃:"被驱逐出罗马,只不过是在罗马之外继续生活下去罢了",这个历史典故的化用,将个人遭遇升华为普遍的生命智慧。正如研究者指出的,这种语言"既是个体经验的凝结,也是人类集体精神的回响"。

短句的凝练力量

作品中的10字短句犹如思想钢印,具有惊人的语言密度。下表呈现经典短句及其修辞特征:

| 短句 | 修辞手法 | 出处 |

|---|---|---|

| 有形的东西是短暂的 | 对比 | |

| 忘我就是快乐 | 悖论 | |

| 光明在坍塌中更美 | 矛盾修饰 |

这些短句通过语义反转创造认知张力,如"光明在坍塌中更美",用毁灭性动词"坍塌"修饰"光明",在矛盾中揭示残缺美的本质。教育学家指出,这种语言策略"打破了健全者的认知定式,重构了美的评价维度"。

文学价值的当代启示

文本的多重解读空间使其具有永恒价值。当作家写道"知识给人以爱,给人以光明",这个排比句将启蒙教育的神圣性推向极致,与福柯的知识权力论形成有趣对话。而"人造光明带来双倍喜悦"的表述,则预见了现代科技与人性的复杂关系。

在跨媒介传播时代,这些语句的传播呈现新形态。如短视频平台上"三天光明挑战"活动,参与者蒙眼体验生活后,用"最黑暗处看见星辰"诠释经典语句,使文学文本产生新的互动性解读。这种传播现象值得文化研究者深入探讨。

从触觉化的自然书写到悖论式的哲理短句,海伦·凯勒的语言创造了一个超越感官局限的精神宇宙。这些语句不仅是残疾群体的生命宣言,更是全人类认知革命的催化剂。未来研究可深入探讨:1)多模态技术如何重构经典文本的感知维度;2)跨文化语境中的接受差异比较。正如作家本人所言:"光明不在眼中,而在觉醒的心里",这或许正是经典永续传播的真谛。