在当代中国文学史上,一封封跨越重洋的家书凝聚着两代知识分子的精神对话。《傅雷家书》作为跨越十三载的通信集,不仅承载着父辈对子女的谆谆教诲,更折射出特殊历史时期知识分子的文化坚守。随着数字化阅读的普及,这部经典著作的完整版免费阅读资源,正在让更多年轻读者得以触摸这份超越时空的思想温度。

教育理念的立体呈现

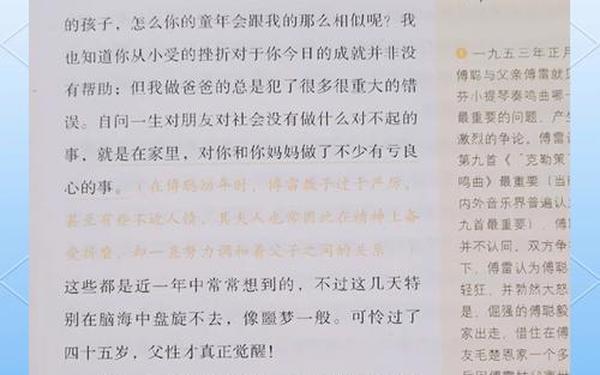

傅雷在1954年至1966年间写给长子傅聪的百余封信件,系统展现了融合中西的教育智慧。不同于当时盛行的功利主义教育观,他提出“先做人,再做艺术家”的育人逻辑。在1961年5月9日的信中强调:“艺术的高度永远建立在人格的完整之上”,这种将道德修养与专业精进相结合的培养模式,与当代积极心理学倡导的“品格优势培养”理论不谋而合。

信中对音乐教育的阐释尤其值得关注。傅雷要求傅聪每日研读《论语》的又指导其深入理解肖邦夜曲的情感层次。这种跨文化的教育实践,验证了哈佛大学教育学家霍华德·加德纳提出的“多元智能理论”——通过不同领域的知识刺激,实现智力结构的均衡发展。表格1对比呈现了书中典型的教育方法:

| 传统教育要素 | 现代转化方式 | 具体书信例证 |

|---|---|---|

| 儒家 | 职业道德塑造 | 1962年4月12日论艺术家责任感 |

| 诗书传家 | 跨文化比较阅读 | 1956年11月7日解析李白与歌德 |

| 修身养性 | 心理状态管理 | 1963年9月18日谈舞台焦虑调节 |

情感表达的时空维度

这些跨越欧亚大陆的书信创造了独特的情感交流场域。地理距离放大了文字的情感浓度,傅雷在1960年12月31日的跨年信中写道:“此刻上海正飘着细雪,不知华沙是否也银装素裹?”这种时空交错的抒情方式,形成了独特的“书信体美学”。台湾学者余光中曾评价:“傅雷家书中的思念,是用标点符号丈量的乡愁。”

书信中呈现的父子关系演变更具研究价值。从初期严格的训导式沟通,到后期平等的艺术探讨,这种转变印证了发展心理学中的“亲子关系生命周期”理论。1965年10月27日的信件显示,傅雷开始向儿子请教现代派绘画理念,这种角色反转打破了传统父子对话的固有模式。

文化价值的当代激活

在文化传承层面,这些书信构成了特殊的历史注脚。傅雷坚持用毛笔书写家书,却在内容中大量引用罗曼·罗兰、丹纳的艺术理论,这种形式与内容的张力映射着20世纪中国知识分子的文化处境。比较文学专家乐黛云指出:“这些信件是中西文化碰撞产生的精神结晶。”

数字时代的传播赋予了文本新的生命力。免费电子版的广泛传播,使年轻读者能够便捷获取1957年“反右”运动期间被删减的书信内容。如1958年3月5日信中关于艺术真实性的论述,完整版较通行本多出300余字,这些珍贵的一手资料为研究特殊时期的文艺思想提供了新视角。

文本传播的媒介嬗变

从油印本到电子书的形态演变,折射出文化传播方式的革命性变迁。1981年三联书店首版仅收录116封信,而当前网络流传的完整版已增至178封,新增内容多涉及艺术哲学探讨。传播学家麦克卢汉的“媒介即讯息”理论在此得到验证——数字化媒介不仅改变传播效率,更重构了文本的阐释空间。

免费阅读资源的价值值得关注。虽然降低了知识获取门槛,但也引发版权保护的讨论。理想模式应当是建立分级阅读系统,基础版免费传播,学术研究版提供增值服务。这种模式既保障公众阅读权,又维护著作权人的合法权益。

这部跨越半个世纪的家书集,在数字技术的赋能下焕发出新的文化能量。完整版的免费传播不仅实现了文化资源的民主化共享,更重要的是让当代读者能全景式理解特定历史语境中的文化选择。未来研究可深入探讨书信文本在不同媒介形态下的接受差异,以及跨文化教育理念在当代家庭中的实践转化。正如傅雷在最后一封家书中写的:“真正的教育,是让火炬永远传递。”