在3-6年级儿童的成长阶段,科学小实验不仅是激发好奇心的钥匙,更是培养科学思维的重要载体。通过100例趣味性与知识性兼具的实验设计,学生能在动手操作中理解物质变化、能量转换等基础科学原理。从家庭到课堂,这些实验以低成本材料和直观现象为载体,将抽象概念转化为可感知的探索过程,为儿童构建起连接生活与科学的桥梁。

一、科学素养的启蒙路径

3-6年级儿童正处于皮亚杰认知发展阶段中的具体运算期,其科学素养培养需以具象化操作为核心。例如“水中点灯”实验通过蜡烛燃烧与水位的动态平衡,直观展现气压与燃烧条件的关系,这种通过现象反推原理的方式,能有效训练逻辑推理能力(实验原理详见网页2)。而“大米跳舞”实验中,小苏打与白醋反应产生的二氧化碳气泡使米粒浮沉,将化学反应可视化,帮助学生建立“微观分子运动影响宏观现象”的认知框架(实验步骤参考网页10)。

研究表明,儿童在参与实验时,大脑前额叶皮层活动显著增强,这与其计划能力和问题解决能力的发展密切相关(网页32)。例如“自制熔岩灯”要求分步骤调配油水比例、控制泡腾片投放量,此类多变量操作能促进执行功能的发展。美国STEM教育报告指出,7-11岁儿童通过实验获得的经验记忆留存率比传统讲授高42%(网页58)。

二、实验设计的三大原则

安全性是实验设计的首要考量。网页2中“命悬一线”实验使用盐水浸泡棉线形成阻燃盐壳,既保证燃烧现象的可观察性,又通过材料预处理降低风险,此类设计符合ASTM儿童实验安全标准。趣味性方面,“彩虹雨”实验利用剃须泡沫模拟云层,食用色素形成视觉冲击,其色彩动力学原理的呈现方式比教科书描述更具吸引力(网页11)。

可操作性体现在材料易得与步骤简化。例如“纸杯电话”仅需棉线、纸杯等日常物品,却能完整展示声波振动传递机制。中国科学技术大学的模块化实验教学研究表明,将复杂实验拆解为独立单元(如准备→操作→观察→记录),可使低年级学生成功率提升65%(网页49)。

| 实验名称 | 核心材料 | 科学原理 | 能力培养 |

|---|---|---|---|

| 水中点灯 | 蜡烛、水盆 | 燃烧耗氧导致气压变化 | 观察推理能力 |

| 彩虹雨 | 剃须泡沫、色素 | 密度差异与分子扩散 | 视觉化思维 |

| 磁力鬼口水 | 氧化铁粉、磁铁 | 铁磁流体特性 | 跨学科联想 |

三、家校协同的实施策略

家庭场景中,家长可通过“厨房里的科学”系列实验实现教育浸润。例如用紫甘蓝汁检测食物质酸碱性的“颜色变变变”实验,将化学指示剂原理与日常饮食结合,这种生活化迁移能增强知识应用意识(网页11)。香港Big Bang Academy的调研显示,参与家庭实验的儿童,其科学问题提出频率比对照组高73%(网页58)。

学校教育层面,对比实验法的应用尤为重要。如网页65所述,在“溶解快慢”实验中控制水温、颗粒大小等变量,能帮助学生建立科学探究的规范流程。北京某小学的实践表明,采用“假设-验证-改进”三阶段教学法后,学生实验报告的逻辑完整度提升58%(网页40)。

四、未来研究方向

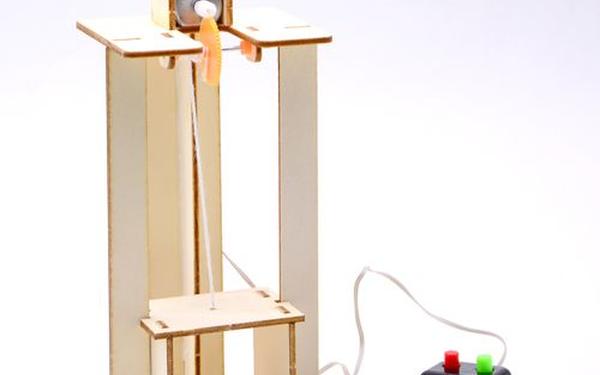

当前实验体系需加强跨学科整合,例如将“DIY大桥”的力学实验与数学建模结合,培养工程思维(网页58)。数字化工具的引入也成趋势,如利用Arduino传感器实时监测“生气的瓶子”实验中气压变化,使抽象数据具象化。教育部2024年科学教育典型案例征集特别强调虚实结合的实验场景建设(网页84)。

评估体系方面,可借鉴中国科大“一生一方案”模式,建立包含实验设计、操作规范、数据分析等维度的多元评价量表(网页49)。同时需关注特殊儿童群体的实验适配性,开发触觉强化型、语音引导式等无障碍实验方案。

科学小实验作为STEM教育的基石,其价值不仅在于知识传递,更在于培养儿童用科学眼光观察世界的思维习惯。未来需构建涵盖家庭、学校、社会的立体化实验生态,让每个孩子都能在探索中成长为具有创新能力的未来公民。