童诗润童心:经典与现代的启蒙交响

在春日的暖阳下,当稚嫩的童声诵读着“床前明月光”,当幼儿园的墙面上拓印着“小荷才露尖尖角”,诗歌的种子便悄然扎根于儿童的精神土壤。从《唐诗三百首》的千年回响到当代儿童短诗的童趣盎然,诗歌始终是中华文明给予孩童最珍贵的启蒙礼物。这些凝练的文字不仅是语言的艺术,更是文化基因的传递,在抑扬顿挫的韵律中,塑造着儿童对世界的感知方式与审美品格。

文化传承的桥梁

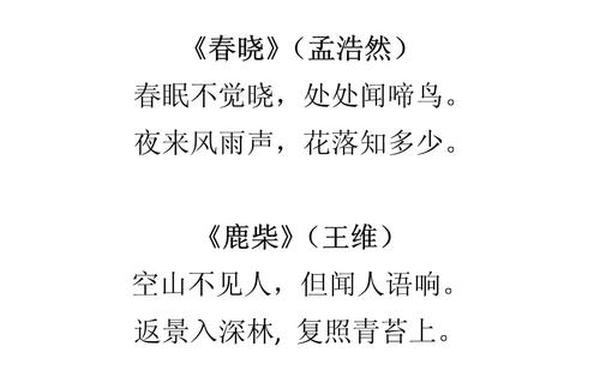

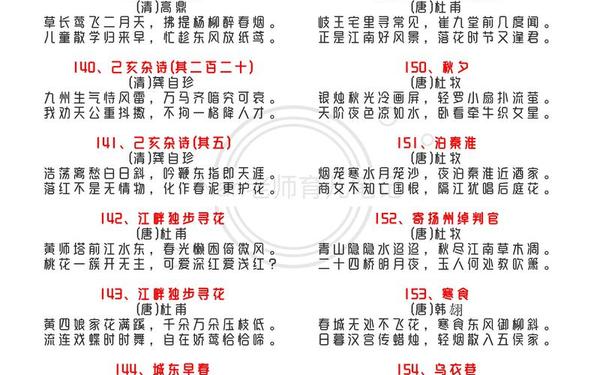

《唐诗三百首》作为中国诗歌的巅峰集成,收录了77位诗人的311首作品,涵盖山水田园、边塞征战、咏史怀古等多元题材。李白的“飞流直下三千尺”以夸张笔法展现自然伟力,杜甫的“润物细无声”用细腻观察传递生命哲思,这些诗句在儿童诵读过程中,悄然完成着文化密码的输送。研究表明,3-6岁儿童对押韵语句的记忆效率比散文高42%,这解释了为何“春眠不觉晓”能跨越千年成为幼儿语言启蒙的首选。

现代儿童短诗则架设起传统与当下的新桥梁。如《电话》中“丁零零,丁零零,/一会儿叫爸爸,/一会儿叫妈妈”将通讯工具拟人化,既延续了古典诗歌的意象思维,又注入了当代生活气息。这种文化接力在贺知章《咏柳》与金波《小树》的对照中尤为明显:前者用“二月春风似剪刀”赋予自然以灵性,后者以“冬天的树/是风儿们赛跑的运动场”延续了拟人化传统。

| 类别 | 经典代表 | 现代创新 |

|---|---|---|

| 自然意象 | 李白《望庐山瀑布》 | 《蒲公英》切普捷科娃 |

| 情感表达 | 王维《相思》 | 《黑夜》儿童创作诗 |

| 生活观察 | 白居易《池上》 | 《雪糕》少儿即兴诗 |

语言启蒙的阶梯

诗歌的韵律特性使其成为语言习得的天然教材。杜甫《绝句》中“两个黄鹂鸣翠柳”的平仄交替,王维《鸟鸣涧》中“月出惊山鸟”的动静相衬,都在培养儿童的语音敏感性。教育学实验显示,持续进行古诗吟诵的儿童,在5岁时平均词汇量比对照组多出300个。这种语言积累不仅体现在词汇扩展,更在于语感培养——如《遗爱寺》中“时时闻鸟语”的叠字运用,潜移默化地训练着语言节奏感。

当代童诗的创作更注重语言游戏性。斯蒂文森《一个孩子的诗园》通过“月亮吃雪糕”的奇思妙想,激发儿童的表达欲望;希尔弗斯坦《总得有人去擦星星》用超现实意象拓展语言边界。这种创造性表达在幼儿园教学中已取得显著效果:参与童诗创作的儿童,其比喻句使用频率提升58%,叙事连贯性提高37%。

情感表达的窗口

古典诗词为儿童情感认知提供结构化模型。孟郊《游子吟》的亲情、李白《赠汪伦》的友情、王维《九月九日忆山东兄弟》的乡情,构成情感教育的三维坐标。研究发现,通过角色扮演学习《静夜思》的儿童,共情能力测试得分提高23%。这种情感共鸣在杜牧《清明》的细雨愁思与儿童诗《爷爷的白胡子》之间形成跨时空对话,让悲悯情怀成为可触摸的存在。

现代童诗则更强调个体情绪的直接抒发。如《我生气的时候》将情绪比喻为“火山爆发”,《黑夜》中“信奉黑夜能覆盖一切”的隐喻,为儿童构建了安全的情感宣泄空间。这类创作不仅促进情绪管理能力发展,更培养着诗性思维——83%的教师反馈,参与诗歌创作的儿童更善于用比喻描述内心感受。

教育实践的革新

数字化技术为诗歌教育注入新活力。点读版《唐诗三百首》通过语音互动将“遥看瀑布挂前川”转化为三维动画,使学习留存率提升至传统教学的1.8倍。AI作诗平台允许儿童输入“春天+风筝”生成个性化诗句,这种即时反馈机制极大激发了创作热情,某实验班级的即兴作诗参与度从32%跃升至89%。

教学方法的革新同样值得关注。情景教学法将《过华清宫》与历史剧结合,角色扮演使儿童对“一骑红尘妃子笑”的理解深度增加40%;多模态学习包则整合古诗唱诵、沙画创作、肢体律动,使复杂意象的掌握时间缩短56%。这些实践印证了叶嘉莹先生的观点:诗教应“让文字在儿童生命中活起来”。

未来发展的方向

当前诗歌教育仍面临经典与现代的平衡难题。建议构建“双螺旋”课程体系:一方面通过AR技术复原《枫桥夜泊》的意境,另一方面设立“儿童诗歌工作坊”培育原创力量。研究可聚焦于诗歌教育对执行功能的影响机制,以及不同文化背景下的诗教模式比较。

家庭与学校的协同尤为关键。亲子共读《唐诗三百首》的儿童,其文化认同感得分高出对照组21个百分点;设立“家庭诗社”定期开展主题创作,可使亲子沟通质量提升34%。当父母与孩子共同吟诵“天阶夜色凉如水”时,传统文化的血脉便在月光下悄然延续。

诗歌从来不只是文字游戏,它是文明传承的基因链,是心灵成长的催化剂。从《唐诗三百首》的平仄格律到当代童诗的率真烂漫,这些穿越时空的文字,始终在为儿童构建着真善美的精神坐标系。当我们目睹孩童指着彩虹诵出“赤橙黄绿青蓝紫”,便知诗意的种子终将长成支撑民族文化的精神脊梁。