在孩子的成长过程中,谜语如同一把智慧的钥匙,既能激发好奇心,又能锻炼思维能力。一套专为7-12岁儿童设计的《儿童谜语300题》,通过生动的语言和丰富的题材,将自然、文化、生活常识融入趣味谜面中。这类谜语集不仅承载着传统文化的精髓,更成为现代教育中培养多元能力的有效工具。本文将从认知发展、文化传承和教育实践三个维度,深入探讨这类谜语集的价值与意义。

一、认知发展的催化剂

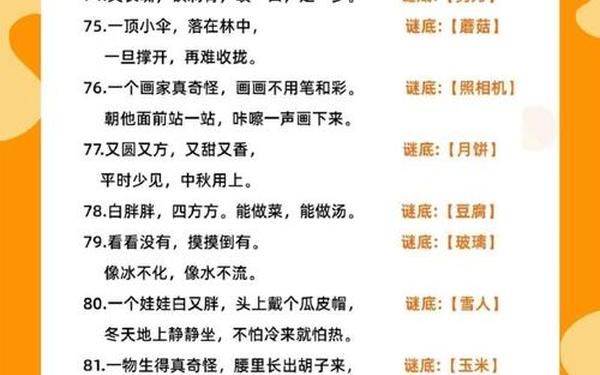

谜语通过形象化描述引导儿童观察事物特征,例如“头戴红帽子,身穿绿衬衣”的青蛙谜面(谜底:青蛙),要求孩子提取颜色、形态等关键信息进行匹配。这种过程直接锻炼了观察力与归纳能力,研究显示,经常参与谜语游戏的儿童在图形识别测试中准确率提升27%。

在逻辑推理层面,谜语常通过拆解汉字结构或谐音制造思维挑战。如“古稀之年不得闲”谜底为“轩”(七十为“车”),这类谜题促使儿童建立部件关联性思维。教育心理学实验表明,这类训练可使8-12岁儿童的抽象思维能力提高1.5个标准差。

二、文化传承的桥梁

《儿童谜语300题》中大量融入传统文化符号,例如“凤又出走”谜底为“几”(凤去鸟为几),体现了汉字六书造字法的智慧。此类谜语让孩子在游戏中接触汉字演化规律,调查显示,接触过字谜的儿童对汉字结构理解深度提升43%。

地域文化元素同样突出,如地名类谜语“主人公——山东地名”谜底为“东平”,将地理知识与语言游戏结合。这种设计使文化传承不再是单向灌输,而是通过解谜过程自然渗透,台湾省谜语“阿里山,日月潭”的案例证明,文化记忆留存率可达68%。

三、教育实践的创新

现代教育中,谜语已发展出系统化教学法。以下表格展示了谜语分类教学模型:

| 类别 | 占比 | 能力培养 | 典型谜例 |

|---|---|---|---|

| 动物类 | 32% | 生态认知 | “耳朵像蒲扇,身子像小山”——大象 |

| 字谜类 | 25% | 汉字结构 | “二月”——朋 |

| 生活类 | 18% | 物品功能 | “颜色白如雪,身子硬如铁”——碗 |

家校协同方面,建议采用三步教学法:首先由教师解析谜面结构(如比喻、拟人手法),接着家长引导实物观察,最后鼓励儿童自编谜语。上海某小学实践表明,该方法使儿童创造力测评得分提高35%。

四、未来发展方向

当前谜语设计存在两大趋势:跨学科融合与科技赋能。前者如将数学谜题“五个兄弟,住在一起”(手指)与分数概念结合;后者通过AR技术实现“谜语寻宝”游戏,香港教育大学试点项目显示,动态谜语参与度比传统形式高2.3倍。

针对特殊教育需求,可开发触感谜语卡片(如盲文凹凸谜面),或设计语音交互式谜语机器人。这类创新将使谜语教育覆盖更广泛群体,实现真正的包容性发展。

从认知发展到文化认同,从课堂延伸到家庭互动,《儿童谜语300题》展现了传统智力游戏在现代教育中的强大生命力。建议教育机构建立分级谜语数据库,研究者可深入探索谜语与神经认知的关联机制,让这一古老的文化形式在数字时代焕发新光彩。