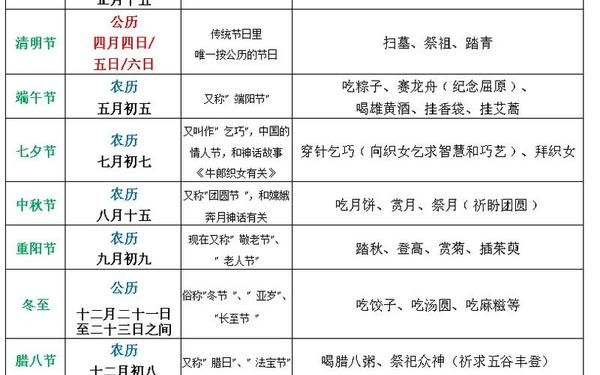

在农耕文明的土壤中,中国传统节日如同二十四节气般深嵌于民族记忆,形成了天人合一的时序体系。从春节辞旧迎新的爆竹声到中秋祭月的桂花香,十二个核心节日——春节、元宵、清明、端午、七夕、中元、中秋、重阳、冬至、腊八、小年、除夕,构成了中国人特有的"岁时图谱"。这些节日不仅是农耕社会的时间坐标,更是凝结着祖先智慧的精神载体,如《周礼》所载"以岁时序其祭祀",体现了自然节律与人文信仰的高度融合。

考古发现与文献记载显示,春节起源于上古腊祭,最初是庆祝农业丰收的仪式,汉代《太初历》确立正月为岁首后逐渐定型;清明节则由寒食禁火与上巳踏青习俗融合演变,唐代起正式成为法定节日。端午节则经历了从驱瘟避疫的夏至节到纪念屈原的文化重构过程,龙舟竞渡与粽叶飘香中承载着民族精神的升华。这种从自然崇拜到人文纪念的演变轨迹,印证了费孝通所言"文化是流动的河"的深刻内涵。

二、天人合一的生态哲学

传统节日体系本质上是古人"观象授时"的生态智慧结晶。立春鞭牛、清明插柳、冬至数九等习俗,无不体现着顺应天时的生存哲学。元宵节的灯火对应星宿运行,中秋祭月暗合潮汐规律,这种"月令"体系将天文历法转化为生活仪式,形成了独特的生态观。正如《礼记·月令》强调"毋变天之道,毋绝地之理",节日习俗成为人与自然对话的媒介。

在具体实践中,春节"东风解冻"催生万物复苏的期待,重阳登高顺应秋收冬藏的自然节律。苏州拙政园至今保留着"春分竖蛋"的传统游戏,河南淮阳太昊陵的二月二庙会仍延续着"龙抬头"祈雨的古老仪式。这些活态传承的节俗,验证了李约瑟对中国古代"有机宇宙观"的论断,展现出不同于西方机械论的自然认知体系。

三、文化基因的现代表达

数字时代为传统节日注入新活力。抖音平台的"云庙会"直播吸引超5亿人次观看,故宫推出的AR中秋灯会将《千里江山图》变为可交互的数字景观。这种创新并未割裂文化根脉:苏州博物馆的"唐寅主题月饼"将书画艺术融入食品设计,河南卫视《七夕奇妙游》用水下舞蹈再现曹植《洛神赋》的瑰丽想象。这些实践印证了冯骥才"守正创新"的理念,传统正通过创造性转化获得新生。

文旅融合开辟了节日经济新赛道。秭归屈原故里的VR龙舟体验项目,使游客突破时空限制感受竞渡激情;嘉兴月河历史街区的沉浸式剧本杀,让年轻人在解谜过程中学习中秋祭月礼仪。统计显示,2024年端午小长假期间,传统文化主题旅游产品预订量同比增加187%,证明节俗IP具有强大的市场转化潜力。

四、社会整合的精神纽带

节日仪式构建着稳固的情感共同体。春运期间超30亿人次的迁徙潮,印证着春节团聚的文化向心力;《中国家庭发展报告》显示,85%的受访者认为清明扫墓是维系家族记忆的重要方式。在原子化社会趋势下,重阳节的社区敬老宴、腊八节的慈善施粥活动,正重新织补着现代人的社会关系网络。

这种文化认同具有超越地域的力量。海外唐人街的春节巡游成为展示中华文明的窗口,联合国教科文组织将端午节列入人类非遗名录。值得注意的是,年轻群体中兴起的"汉服节""国风音乐节"等新形态,实质是传统节庆文化的变异延续。正如社会学家项飙所言,"附近的消失"反而强化了人们对文化根脉的追寻。

流动的传统与不变的根脉

十二传统节日犹如文化基因的双螺旋结构,在保持核心价值的同时不断吸纳时代元素。当前需要建立动态保护机制:完善非遗传承人培养体系,建设节日文化数字博物馆,推动节俗元素融入国民教育。未来研究可聚焦城镇化进程中的节俗变迁、Z世代的文化接受心理等课题。当《淮南子》"四时者,春生夏长秋收冬藏"的古老智慧遇见元宇宙时代的数字孪生技术,中国传统节日正书写着文明传承的新范式,这既是文化自信的生动注脚,更是构建人类命运共同体的东方智慧。