在陕西省秦岭的密林中,一只名为“七仔”的大熊猫因其罕见的金黄色毛发成为全球关注的焦点。这种毛色并非人工染色,而是由基因突变导致的白化现象。与完全白化的动物不同,“七仔”的毛色中仍含有部分黑色素,呈现出独特的金黄色,使其成为目前中国唯一一只被记录的棕白色大熊猫。这一现象不仅挑战了人们对大熊猫传统黑白配色的认知,更揭示了生物多样性的奇妙——基因的偶然变异可能为物种演化提供新的可能性。

“七仔”的存在也引发了对物种适应性的思考。研究表明,部分白化动物虽因外观显眼而面临更高的生存风险,但其基因多样性却可能成为种群应对环境变化的潜在资源。例如,某些白化个体在特定光照条件下反而更具隐蔽性。对于秦岭地区的竹海生态系统而言,“七仔”的金色毛发在阳光散射下产生的光学效应,或许正是自然选择留下的独特适应策略。

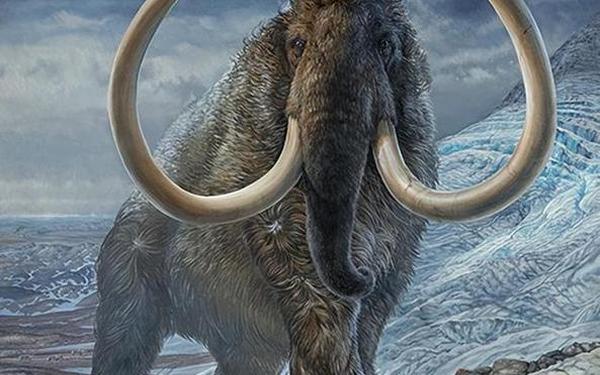

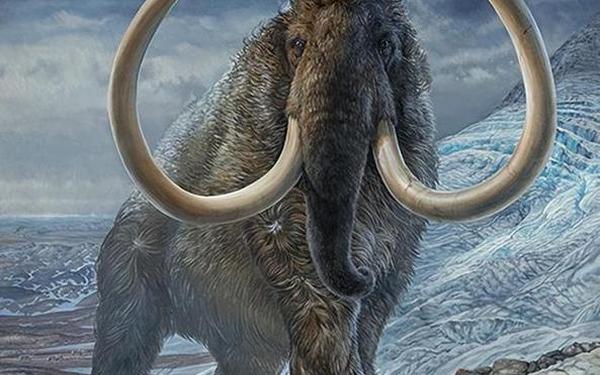

二、猛犸象的进化定位

关于猛犸象是否为大象祖先的争议,古生物学研究给出了明确答案:猛犸象与现代大象属于平行演化关系,而非直系祖先与后代。分子遗传学证据显示,猛犸象与亚洲象的亲缘关系更近,两者均起源于约500万年前的共同祖先——乳齿象。而非洲象则属于另一独立演化支系,形成了象科内部的“非洲象族”与“象族”分化。

化石记录进一步佐证了这一结论。从始新世的始祖象到更新世的猛犸象,长鼻目动物经历了复杂的辐射演化。猛犸象特有的长毛、卷曲象牙和厚脂肪层,是对冰河时期寒冷环境的特化适应,这种演化路径与现代大象的热带适应性形成鲜明对比。例如,草原猛犸象肩高可达4.5米,体重超过15吨,远超现存大象体型,但其骨骼结构与亚洲象仍存在显著差异,表明二者在生态位选择上早已分道扬镳。

三、物种演化的启示录

“七仔”与猛犸象的案例共同指向一个核心命题:物种演化既受基因变异的驱动,也与生态环境紧密交织。猛犸象的灭绝揭示了环境骤变对特化物种的致命冲击——当1.2万年前气候变暖导致草原退缩时,高度依赖寒冷生态的猛犸象失去了生存根基。反观现代大象,其广域分布与食性多样性使其在气候波动中更具韧性。

这对当代生物保护具有深刻启示。秦岭大熊猫栖息地的保护工程,正是通过恢复竹林连片性、建设生态廊道来增强种群抗风险能力。而猛犸象的教训则警示我们:单一物种的繁盛可能掩盖生态系统的脆弱性。例如,猛犸象作为冰原生态系统的“关键种”,其灭绝直接导致苔原植物群落结构改变,这种级联效应在当今濒危物种保护中仍需高度重视。

四、科学与文化的共生视角

从科学到文化,金色熊猫与猛犸象都承载着超越生物学意义的价值。在四川成都金熊猫奖的视觉设计中,金色被赋予“光明与繁荣”的象征意义,而“七仔”的独特形象恰成为这种文化表达的天然载体。这种跨领域的价值重构,使得科学发现能够激发公众对生态保护的共鸣。

与此猛犸象的复活研究引发争议。科学家从西伯利亚冻土中提取的猛犸象DNA,虽为基因编辑技术提供了实验素材,但生态学家指出:复活灭绝物种可能打破现有生态平衡。相比之下,对现生象的保护更具现实意义——非洲象种群在过去十年锐减30%,这要求我们将资源优先投入于遏制盗猎、修复栖息地等紧迫议题。

结论

金色熊猫的基因奇迹与猛犸象的演化历程,共同勾勒出生命长河中的偶然与必然。前者提醒我们珍视自然界的变异潜能,后者则警示人类环境干预的深远影响。未来研究应加强跨物种基因比较,例如对比“七仔”的白化基因与其他哺乳动物的色素调控机制,同时利用古DNA技术重建猛犸象种群动态模型。保护实践方面,建议建立“基因银行”保存濒危物种遗传信息,并将生态系统服务价值纳入保护决策体系。唯有在科学与人文的双重维度上深化认知,才能真正实现人与自然的可持续共生。