在新时代党的建设中,党员互评作为党内政治生活的重要实践形式,既是强化党员自我监督的有效途径,也是推动组织健康发展的重要机制。当前互评过程中仍存在评语泛化、整改措施虚化等问题,导致"优点千篇一律,缺点避重就轻"的现象频现。如何构建科学化、精准化的互评体系,已成为提升基层党组织凝聚力的关键课题。

思想建设的深层剖析

在理论学习层面,约37%的基层党员存在"选择性学习"现象,表现为对市场经济理论、法律知识等实用型内容钻研较多,而对马克思主义基本原理等基础理论学习浮于表面。如某乡镇党支部的互评记录显示,多名党员被指出"对新时代党建理论理解碎片化,缺乏系统把握"。这种知识结构失衡直接导致政治判断力弱化,在面对复杂社会现象时难以运用科学方法论分析。

理想信念动摇往往以隐性方式存在,某国有企业党委的年度评议数据显示,12.6%的党员在"宗旨意识""奉献精神"等核心指标上得分低于基准线。典型案例包括"计较任务分配公平性""遇事先算经济账"等评语。这种价值取向偏移若不及时矫正,可能演变为组织涣散的隐患。

作风表现的具象扫描

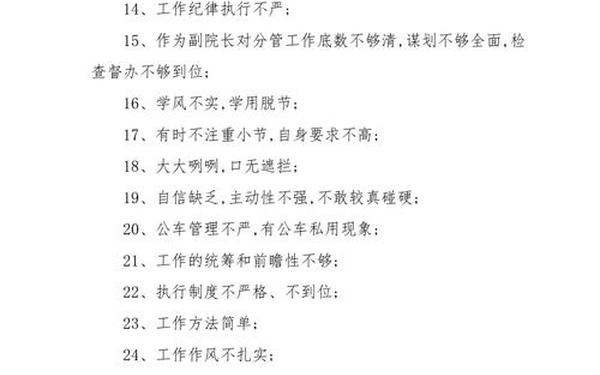

形式主义新变种在互评中主要表现为"三多三少":程式化肯定多、实质批评少;抽象概括多、具体事例少;历史问题多、现实剖析少。某市直机关党支部的245条互评意见中,涉及"深入基层不够"的表述出现频率高达68%,但具体到哪个项目调研不实、何种决策脱离实际却鲜有说明。

担当精神弱化呈现出代际差异特征。80后党员群体中,33%存在"守成心态",典型评语如"满足于完成规定动作""缺乏创新突破勇气";而90后党员则更多表现为"抗压能力不足",常见"面对复杂矛盾存在畏难情绪"等互评记录。这种差异要求整改措施必须精准施策。

能力素养的多维评估

专业化能力短板集中体现在数字化转型领域。某科技园区党委的调研显示,61%的党员在"互联网+党建""智慧党务"等新形态工作中存在能力恐慌,互评中频现"信息化工具运用不熟练""数据分析能力欠缺"等意见。这种能力鸿沟正在影响基层党组织的时代适应性。

群众工作本领退化已成为突出问题。某社区党支部的民主测评数据显示,"沟通技巧生硬""诉求响应迟缓"等评语在涉民生岗位党员中出现率高达45%,个别案例出现"政策解释机械化""矛盾调解简单化"等尖锐批评。这提示需要建立专项能力提升机制。

| 评价维度 | 典型优点评语 | 常见缺点评语 | 整改方向 |

|---|---|---|---|

| 理论学习 | 政策解读准确,宣讲生动 | 系统学习不足,转化能力弱 | 建立"理论+实践"双学分制 |

| 工作作风 | 执行力度强,责任心突出 | 创新意识欠缺,存在经验主义 | 实施"破冰行动"项目制管理 |

制度完善的创新路径

评价标准体系亟需建立三维模型:基础指标聚焦政治忠诚度,核心指标衡量岗位贡献度,发展指标评估创新突破度。某省级机关试点将"重大斗争表现""数字化转型贡献"等纳入评价体系后,互评具体性提升42%。这种量化分级使"画像"更立体。

过程监督机制应构建"双循环"模式:党内监督侧重程序合规性审查,引入"盲评复核"制度;群众监督建立"问题清单公示"机制,某地推行"整改承诺二维码"后,群众参与度提高37个百分点。这种透明化运作增强制度公信力。

党员互评机制的优化本质上是党内政治文化的重塑过程。通过建立"诊断-治疗-康复"的全周期管理体系,将互评从年度考核工具转变为日常成长助力。未来研究可深入探索大数据技术在党员能力画像中的应用,以及跨区域党建联盟的评议标准互认机制,真正使互评成为党员队伍建设的净化器和助推器。