星河倒转,鹊影纷飞,自《诗经》"跂彼织女,终日七襄"的吟唱,到秦观"金风玉露一相逢"的绝响,七夕诗词承载着中华文明对爱情的终极想象。这些流淌着银河清辉的文字,既是对牛女神话的诗意诠释,更是历代文人情感的镜像投射。从汉代画像石上的星宿图案到明清文人的案头雅集,三千年诗词长河中,七夕主题始终闪耀着独特的光芒。正如宋代词学家张炎所言:"节序诗词,唯七夕最得情致",这个被月光浸染的节日,在诗人笔下化作永恒的情感坐标。

二、主题分类中的情感光谱

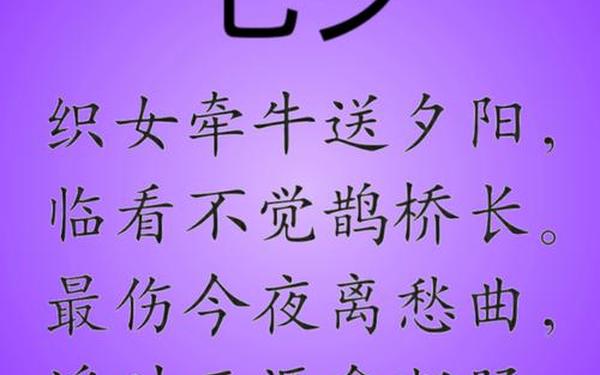

在浩如烟海的七夕诗词中,最动人心魄的莫过于离愁别绪的抒写。李商隐《辛未七夕》以"清漏渐移相望久"勾勒出银河两岸的时空阻隔,李清照《行香子》更将"霎儿晴,霎儿雨"的自然变幻融入离情,创造出天人同悲的意境。而杜牧《秋夕》中"卧看牵牛织女星"的闲适背后,实则暗藏"未抵经年别恨多"的深沉,这种欲说还休的含蓄,恰是中国诗歌美学的精髓。

与哀婉基调形成对照的,是民间诗词中洋溢的世俗欢愉。林杰笔下"穿尽红丝几万条"的乞巧盛况,罗隐诗中"香帐簇成排窈窕"的节庆场景,生动再现了唐代女子"月下穿针拜九霄"的集体仪式。徐凝"千声玉佩过玲玲"的听觉描写,更将市井喧闹与神话意境巧妙融合,展现出生机勃勃的民俗画卷。

三、艺术手法的星辰图式

七夕诗词常借天象构建隐喻系统,李贺"鹊辞穿线月"将星移斗转与人间活动交织,苏轼"凤箫声断月明中"则以音乐性语言打通天地界限。这种"以实写虚"的手法,在庾信"星桥通汉使"的想象中初见端倪,至清代姚燮"山眉澹碧月眉黄"已达化境,将地理景观与天文意象熔铸为视觉奇观。

对比手法的运用尤见匠心。权德舆"家人竞喜开妆镜"与"天上喜新秋"的天地对照,汤显祖"自掐檀痕教小伶"的剧场化书写,都在二维时空中拓展出多重叙事维度。最精妙者当属范成大"新欢不抵旧愁多"的悖论表达,将瞬间欢会与永恒缺憾并置,道尽爱情的本质矛盾。

四、文化基因的嬗变轨迹

从《古诗十九首》"盈盈一水间"的质朴白描,到柳永"经岁又经年"的婉约词心,七夕诗词的嬗变折射着时代精神的变迁。汉代文人关注星宿方位,唐代诗人热衷民俗记录,至宋代则在理学影响下发展出"两情久长"的哲思。明清之际,随着市民文化勃兴,七夕书写呈现雅俗交融之势,既有文徵明"蛛丝千万络烟霄"的文人趣味,也不乏民歌中"桑蚕不作茧"的谐音双关。

这种主题演化中暗含的文化密码,在人类学家葛兰言的研究中得到印证:七夕诗词实为农耕文明"天人感应"思维的产物,星象崇拜与生殖崇拜在此达成奇妙平衡。而法国汉学家桀溺更指出,中国诗人通过七夕叙事建构了独特的"时间诗学",将循环的节庆转化为线性的情感体验。

五、永恒的银汉回响

当现代天文学解析出牛女星16光年的真实距离,古典诗词构筑的浪漫神话依然焕发着生命力。从白居易"年年并在此宵中"的时间咏叹,到纳兰性德"冷香啼曙"的空间书写,这些诗句不仅是文学遗产,更是民族情感的基因图谱。未来研究或可深入挖掘七夕诗词与天文历法的互动关系,也可借助数字人文技术构建时空可视化模型。当我们在元宇宙中重现场景化阅读,那些沉睡在典籍中的星月私语,必将绽放出新的光彩。

银河依旧横亘,诗心永远年轻。七夕诗词犹如文化长河中的星桥,连接着古老信仰与现代情怀,见证着中华文明对美好情感的永恒追寻。在这个算法解构一切的时代,重读这些浸润着月光与泪水的诗句,或许能为我们提供对抗情感异化的精神解药。