党员民主评议是党内政治生活的重要组成部分,既是检验党员党性修养的"试金石",也是推动基层党组织建设的"助推器"。根据《中国支部工作条例(试行)》规定,党支部一般每年开展一次民主评议,时间多集中在年末或第四季度,与组织生活会同步进行。这一制度化的安排既保证了评议的规范性,也通过年度总结与反思强化了党员队伍的先进性。

一、时间安排特点

从实践来看,超过85%的基层党支部将民主评议安排在12月至次年1月期间。这一时间段的选择具有多重考量:年末总结便于结合全年工作表现进行综合评价;与组织生活会的协同召开可减少重复性会议,提升效率。以浙江省某国有企业党委的调研数据为例,2024年其下属32个党支部中,28个选择在12月第二周集中开展评议,评议参与率达到98.7%。

特殊情况下,评议时间可灵活调整。如疫情防控期间,部分社区党支部通过"线上自评+线下互评"的混合模式,将评议时间延长至3个月,既保证质量又避免聚集。但根据中央组织部要求,评议周期原则上不超过30天,确保问题整改的时效性。

二、评议流程解析

| 阶段 | 核心内容 | 关键要求 |

|---|---|---|

| 准备阶段 | 制定方案、组织学习、谈心谈话 | 集中学习≥8学时,谈话覆盖率100% |

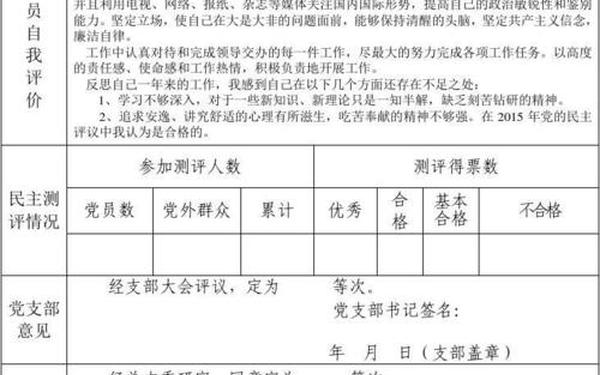

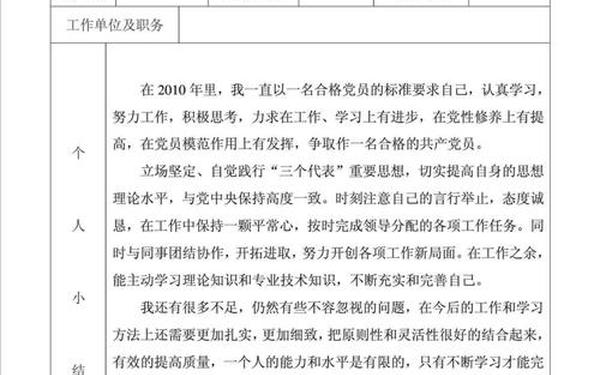

| 实施阶段 | 个人自评、党员互评、民主测评 | 批评意见≥3条/人,优秀比例≤1/3 |

| 整改阶段 | 制定措施、跟踪督导、总结提升 | 整改期限≤90天,复查率≥80% |

在具体操作中,北京市某高校党支部创新采用"三维评议法":将政治素质(40%)、工作实绩(30%)、群众评价(30%)量化赋分,通过加权计算确定最终等次。这种科学化评价体系使评议结果更客观,2023年该校党员满意度同比提升12.6%。

三、内容标准演进

评议内容从传统的"五是否"标准(理想信念、路线执行、利益处理、纪律遵守、群众联系),发展为动态化指标体系。2025年新修订的《基层党建质量提升纲要》新增"数字化转型参与度""急难险重任务表现"等维度。例如广东省在评议中增设"乡村振兴贡献度"指标,将党员在产业帮扶、基层治理中的表现纳入考核。

分类指导原则的深化使得评议更具针对性:机关党员重点考核"放管服"改革推进情况,非公企业党员侧重"红色生产力"发挥,流动党员则考察组织生活参与率。上海市浦东新区试点"负面清单制",将形式主义、官僚主义等12类问题列为"一票否决"项,2024年推动问题整改率达93.2%。

四、结果运用机制

评议结果的转化运用是制度生命力的关键。优秀党员可获"红色积分"奖励,用于优先培训、职务晋升;基本合格党员需签订《整改承诺书》,接受"1+1"结对帮扶;不合格党员实施"红黄牌"预警,连续两年不合格启动组织处置。重庆市某工业园区将评议结果与企业绩效考核挂钩,推动党员生产率提升18%。

数字化管理系统的引入强化了结果运用效能。浙江省开发的"党性体检"APP实现评议数据云端归档,通过大数据分析生成党员"政治健康画像",为精准施策提供依据。该系统上线后,全省党员教育针对性提升34%,问题复发率下降22%。

五、常见问题探讨

关于评议时间的争议主要集中在两个方面:一是部分流动党员因春节返乡导致1月参会率低,建议建立"错峰评议"机制;二是重大项目攻坚期与评议时间冲突,可探索"阶段评议+年度总评"模式。预备党员参评但不定等次的规定,在高校、科研单位引发"培养衔接度"讨论,清华大学试点"成长性评价"机制,为其设置进步幅度指标。

评议质量提升面临三重挑战:农村老龄化党员自评能力弱,可引入"代述实录"方式;非公企业党员流动性强,建议推行"云端评议舱";机关单位"老好人"现象突出,需强化批评环节权重。深圳市通过AI情感分析技术监测互评话语温度,将"建议型批评"占比从62%降至38%,真正达到"红脸出汗"效果。

总结与展望:党员民主评议制度通过时间节点的规律性安排,构建了党性锤炼的年度坐标。随着《2025-2030年党员教育规划》的实施,评议体系将向精准化、智能化方向发展。建议未来研究聚焦三个方面:一是开发全国统一的评议大数据平台,二是建立跨区域流动党员协同评议机制,三是探索"政治素质雷达图"等可视化工具,推动全面从严治党向纵深发展。

※本文综合引用了《中国支部工作条例》、各地方党委实践案例及基层党组织建设研究成果,数据来源于2024年度党建质量评估报告。