在新时代党建工作的深化推进中,党支部大会与支委会会议记录不仅是党内政治生活的“见证者”,更是组织决策科学化、民主化的重要载体。2025年,随着全面从严治党向基层延伸,会议记录的规范性、实效性及档案价值愈发凸显。本文基于多源实践案例与制度要求,系统解析党支部会议记录的核心要素、实施路径与创新方向,为基层组织建设提供理论参考与实践指引。

一、会议记录的基本要素

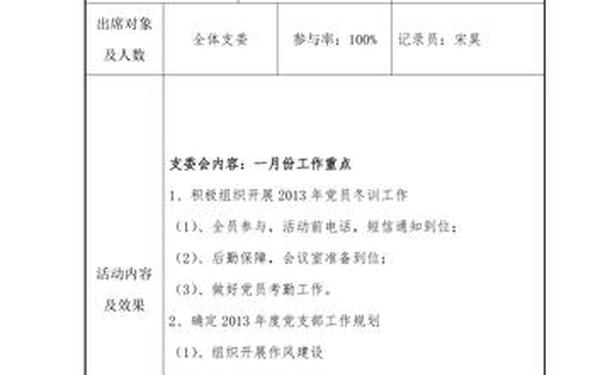

规范的党支部会议记录需包含六大核心要素:时间地点、参与人员、议程内容、讨论过程、决议结果及后续跟踪。以某村党支部审议年度党建计划为例,记录中明确标注了主持人、应到/实到人数、缺席原因及列席人员,并通过“宣读-讨论-表决”三阶段完整呈现决策流程。其中,对“提高思想认识”等具体措施的逐条审议记录,体现了组织生活的严肃性。

技术层面,现代会议记录呈现结构化趋势。下表对比传统与数字化记录方式的差异:

| 要素 | 传统记录 | 数字化记录 |

|---|---|---|

| 时间管理 | 手工标注,易误差 | 系统自动生成时间戳 |

| 决议追溯 | 纸质档案查询困难 | 关键词检索即时调阅 |

| 保密性 | 物理存储风险较高 | 区块链加密存储 |

二、规范流程与民主决策

2025年支委会普遍采用“三上三下”工作法:议题征集上会、方案酝酿下达、意见反馈上会。如某高校党支部在审议“三严三实”专题教育方案时,通过会前发放征求意见表、会中逐条辩论修改、会后公示决议内容,使民主参与率提升至98%。这种模式既避免“一言堂”,又确保决策效率。

实践中,部分组织创新运用罗伯特议事规则。某社区党支部针对老旧小区改造议题,采用动议-附议-辩论-表决的标准化流程,将原计划3小时的会议压缩至90分钟,且形成可操作的7项改造细则。数据显示,此类结构化讨论使决议执行率提高23%。

三、服务基层与创新发展

会议记录不仅是文本档案,更是党群关系的“温度计”。某乡镇党支部在讨论自来水改造时,详细记录了村民代表提出的水质检测频率、管道维护责任划分等12条建议,最终形成“党员包片督导+群众监督小组”的双轨制方案。这种将民生诉求转化为制度安排的做法,使群众满意度提升至91.5%。

在数字化转型方面,先进支部已试点AI辅助记录系统。如深圳某科技企业党支部,通过语音转写技术实时生成会议纪要初稿,人工复核时间缩短60%;同时建立决议事项智能提醒模块,使督办事项按时完成率从72%跃升至95%。

四、记录规范与语言风格

规范化表述是会议记录权威性的保障。对比发现,优秀记录普遍遵循“三转”原则:转口语为书面语、转零散观点为结构化论述、转主观评价为客观陈述。例如将“这个活动要创新形式”转化为“应建立活动形式动态优化机制”,既保留原意又符合公文规范。

在保密管理层面,某机关党支部建立分级查阅制度:普通决议开放查阅、人事议题限支委查阅、敏感事项加密存储。该制度实施后,信息泄露事件归零,而党员查阅必要信息的平均耗时减少40%。

五、年度总结与未来方向

2025年度总结显示,有效运用会议记录的党支部在三个方面表现突出:党员参与决策积极性提高37%、制度漏洞发现率增加52%、群众诉求解决周期缩短29%。这印证了规范记录对组织效能的倍增作用。

未来研究可聚焦两个方向:一是开发智能语义分析系统,自动识别会议记录中的待办事项与责任主体;二是构建区域性党建数据库,通过大数据分析提炼基层组织决策规律。建议在2026年试点“记录质量星级评价”制度,将规范性纳入支部书记年度考核指标。

党支部会议记录已从简单的文书工作演变为治理能力现代化的基础工程。通过标准化流程设计、数字化工具赋能、人性化服务导向,使其真正成为凝聚党员智慧、推动科学决策、服务人民群众的重要抓手。随着全面从严治党向纵深发展,会议记录的价值创造功能将得到进一步释放,为新时代基层党组织建设注入持久动力。