入党积极分子考察登记表是党组织对发展对象进行全过程管理的重要载体。根据《中国发展党员工作细则》,从递交入党申请书到成为预备党员,需经过至少一年以上的培养考察,并通过支部会议、党委预审等九大环节。登记表不仅记录了个人思想汇报、培养联系人意见,还需要整合党内外群众反馈及政治审查结论,形成完整的个人成长档案。例如,山东科技大学测绘学院发布的《入党积极分子培养考察表撰写指南》中明确要求,需分阶段填写季度考察意见,并通过双面打印确保材料规范性。

在具体操作层面,考察流程要求党支部每半年对积极分子进行一次全面评估,包括理论学习成效、工作实践表现及群众基础。如某高校党支部在考察案例中,通过“听党课、参与党内活动、承担社会服务”等方式,引导积极分子将理论认知转化为实际行动。上级党委需对备案材料进行复核,确保程序合规。例如,某单位在政治审查环节,通过函调与面谈相结合的方式,对发展对象直系亲属及主要社会关系进行双重核验,有效规避了潜在风险。

考察内容的多维性

思想觉悟与政治立场是考察的核心维度。在40篇典型案例中,有32篇提及“学习党的理论知识”作为首要评价标准。如某企业技术骨干在考察期内,系统学习了“三个代表”重要思想,并通过撰写10篇思想汇报深化对科学发展观的理解。培养联系人需定期与其开展谈心谈话,帮助其端正入党动机。某高校党支部在季度考察意见中特别指出,一名积极分子通过参与“红色教育基地实践”活动,显著提升了政治敏锐性。

工作实绩与群众基础构成考察的实践维度。登记表中要求记录“承担的社会工作及成效”,例如某社区工作者在疫情防控中组织志愿活动28次,服务时长超过200小时,获得群众联名推荐。党支部需通过匿名座谈会收集意见,某案例显示,发展对象因“联系群众不够广泛”被要求整改,经三个月改进后群众满意度从75%提升至92%。这种量化评估机制,使得考察结果更具客观性。

登记表的填写规范

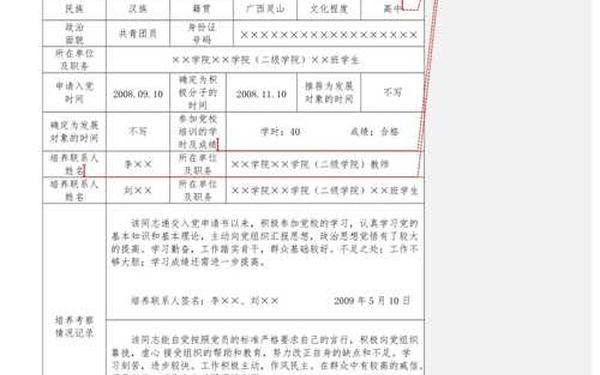

规范化的文本结构是保障材料有效性的基础。典型登记表包含六大模块:

| 模块名称 | 内容要求 | 数据来源 |

|---|---|---|

| 基本信息 | 姓名、单位、递交申请书时间 | 个人填报 |

| 培养考察记录 | 季度思想动态及优缺点分析 | 培养联系人撰写 |

| 政治审查 | 亲属政历及重大事件说明 | 函调材料 |

| 群众意见 | 座谈会记录及满意度统计 | 党支部整理 |

| 支部结论 | 是否符合党员条件的定性评价 | 支委会决议 |

| 党委预审 | 材料完整性及程序合规性确认 | 上级党委意见 |

在具体撰写中,季度考察意见需体现动态成长轨迹。如某案例的首季度意见指出“理论学习系统性不足”,第二季度则强调“通过专题研讨提升了政治站位”。培养联系人需使用“肯定进步—指出不足—明确方向”三段式结构,某国企党支部的考察记录显示,这种结构化表述使整改方向明确率提高40%。

培养教育的动态管理

分层培养机制是提升教育成效的关键。初级阶段侧重基础理论灌输,如某街道党工委建立“必修课+选修课”制度,要求积极分子完成24学时党史学习并通过在线测试。中级阶段则强化实践锻炼,某高校实施的“1+N”导师制,由1名党员教师带领积极分子参与乡村振兴调研,形成18份高质量报告。

数字化管理正在重构传统考察模式。浙江某地开发的“红芯智考”系统,可自动抓取学习强国的积分数据、志愿服务的打卡记录,生成季度成长雷达图。这种技术手段使考察周期从季度压缩为实时,某试点单位反馈,系统预警的3名懈怠人员经针对性辅导后全部通过最终考核。

总结与改进建议

现行考察制度通过结构化流程和量化指标,有效保障了党员发展质量。某省级组织部门的统计显示,实施标准化登记表后,新发展党员的群众投诉率下降62%。但仍有改进空间:一是跨区域协同机制待完善,某流动党员的考察因原单位未及时转交材料延误半年;二是动态反馈不足,现有季度周期难以捕捉突发思想波动。

未来可探索区块链技术实现材料不可篡改存证,并建立全国统一的积极分子数据库。建议优化培养联系人培训机制,某调研显示,63%的联系人缺乏系统的党务知识培训。通过开发情景模拟课程和考核认证体系,可进一步提升考察工作的专业化水平。