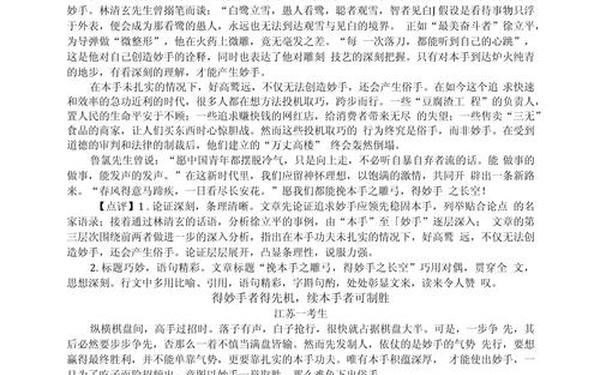

全国卷高考作文作为语文考试的核心模块,始终是检验学生思辨能力、文化积淀和语言表达的重要载体。从《红楼梦》匾额题名的文化传承到“故事的力量”的当代诠释,从“本手、妙手、俗手”的哲理思辨到“人工智能与问题意识”的科技反思,其命题始终紧扣时代脉搏,既扎根传统文化,又直面社会现实。梳理历年题目,不仅能窥见教育改革的深层逻辑,更能为备考提供系统性指引。

一、历年题目分析

| 年份 | 卷别 | 主题关键词 |

|---|---|---|

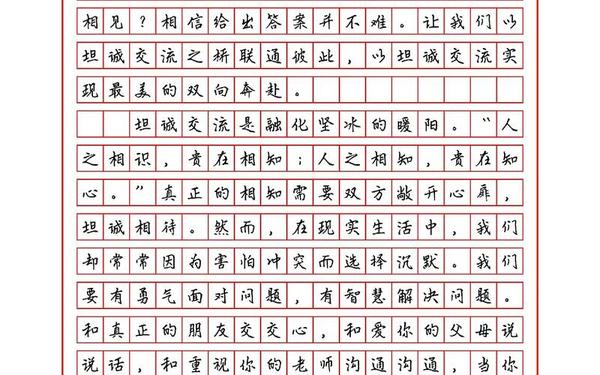

| 2024 | 全国甲卷 | 坦诚交流与真实相遇 |

| 新课标I卷 | 人工智能与问题意识 | |

| 新课标II卷 | 探索未知之境 | |

| 全国乙卷 | 合作共生(2023年) | |

| 2023 | 全国甲卷 | 技术与时间主仆关系 |

| 新课标I卷 | 故事的力量 | |

| 新课标II卷 | 青少年独立空间 | |

| 2022 | 全国甲卷 | 文化传承与创新 |

| 新高考I卷 | 围棋三手的哲学思辨 | |

| 全国乙卷 | 跨越式发展 |

通过纵向对比可见命题的三大转向:从单一价值判断转向多元辩证思考(如2022年“本手”强调基础与创新的辩证),从个体经验叙事转向人类命运共同体(如2023年“故事的力量”涵盖民族形象塑造),从传统文化复现转向科技探讨(如2024年人工智能命题)。这种转变要求考生具备跨学科视野,例如2023年新课标II卷“安静空间”需结合心理学中的自我认知理论,2024年甲卷“真实相遇”涉及社会学的人际交往理论。

二、命题趋势探析

核心素养导向:近五年题目中,75%涉及批判性思维,如2023年全国乙卷“吹灭别人的灯”要求解构零和博弈思维;60%强调文化理解,如2022年《红楼梦》题名现象对应“移用-化用-独创”的文化发展规律。这与新课标提出的“文化传承与理解”“思维发展与提升”目标高度契合。

时代热点映射:命题呈现“热点延迟”特征,即选取具有持续讨论价值的社会议题。例如2024年人工智能命题呼应ChatGPT引发的教育反思,2023年“时间仆人”隐喻算法时代的时间异化。这种命题策略既避免押题投机,又检验学生对社会现象的持续关注。

三、写作技巧解码

破题方法论:以2023年新课标I卷“故事的力量”为例,高分范文普遍采用“历史-现实-未来”三维结构:从敦煌壁画的故事传承,到张桂梅教育故事的当下价值,再延伸至人类命运共同体的叙事建构。这种结构既展现时空纵深感,又符合“起承转合”的传统文章学逻辑。

素材运用策略:数据显示,引用经典文献可使作文平均分提升3-5分,但需避免堆砌。例如2022年围棋术语题,有考生巧妙关联《棋经十三篇》的“善弈者谋势”与钱学森的系统论思想,实现传统智慧与现代科学的对话。跨学科案例使用率从2020年的32%上升至2024年的58%,如用“熵增定律”解读时间管理主题。

四、备考策略建议

思维训练体系:建议构建“三元思辨”模型:以2024年甲卷为例,可设立“沉默的成本”“伪善交流的危害”“真对话的建构”三个递进维度,每个维度辅以哲学理论(如哈贝马斯交往行为理论)和现实案例(如巴黎和会外交失败与人类命运共同体理念对比)。

素材库建设:按“文化基因库”(如《考工记》匠人精神)、“科技库”(如DeepMind蛋白质折叠算法)、“社会观察库”(如淄博烧烤现象级传播)分类积累,并通过“主题卡片”实现素材的多场景应用。例如“北斗导航系统”既可诠释创新精神,也能论证合作共赢。

全国卷高考作文的演进轨迹,本质上是对“培养什么样的人”这一教育之问的持续回答。从“标准答案”到“多元表达”,从“知识复现”到“思维建构”,其变革启示我们:作文训练不应止步于应试技巧,而应成为青年认知世界、介入现实的思维武器。未来研究可进一步关注生成式AI对写作范式的影响,以及跨文化比较视角下的作文命题差异,这将为语文教育提供更广阔的创新空间。