在全面从严治党和建设节约型的背景下,公务用车管理已成为提升行政效能、防范廉政风险的重要抓手。自2017年《党政机关公务用车管理办法》实施以来,我国已构建起涵盖编制核定、配备标准、使用监管的全流程管理体系。本文基于最新政策文件与实践案例,从制度框架、流程规范、技术赋能三个维度深入剖析公务用车管理的改革路径。

一、制度体系建设

我国公务用车管理已形成“1+3”制度框架:以《党政机关公务用车管理办法》为统领,配套中央垂管机构、事业单位及地方实施办法的三级体系。其中,中央国家机关所属事业单位需严格执行18万元新能源轿车配备标准,机要通信车辆购置价格不得超过12万元。

| 车辆类型 | 价格上限 | 排量限制 |

|---|---|---|

| 机要通信用车 | 12万元 | 1.6L以下 |

| 业务/应急用车 | 18万元 | 1.8L以下 |

| 特种技术用车 | 45万元 | 按需审批 |

分级管理机制要求国管局承担制度设计职责,行政主管部门履行日常监督,事业单位落实具体管理。以中南财经政法大学为例,其将车辆细分为校领导、机要通信等12类用途,实行“谁主管、谁负责”的归口管理。

二、全流程管理规范

公务用车生命周期管理包含三个核心环节:

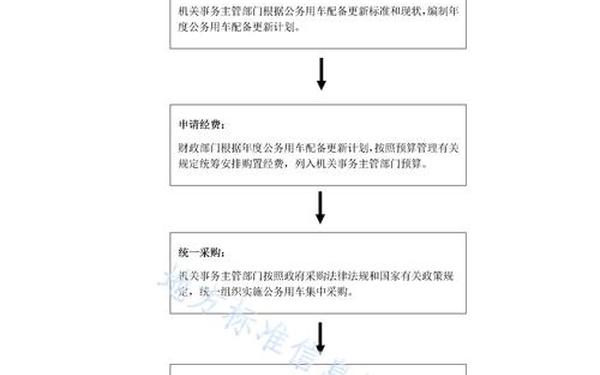

配备更新环节要求实行年度计划管理,新能源汽车占比须达当年更新量的30%以上。杭州市余杭区纪委监委采用“三重审批”制度,用车申请需经室主任、办公室主任、派车管理员三级审核,突发事件用车需事后补办手续。

使用监管环节建立电子围栏与轨迹追溯机制。襄阳市通过GPS定位系统限定车辆活动范围,对偏离预设路线的车辆自动触发报警,2024年违规用车事件同比下降60%。

处置报废环节执行国有资产处置规范,中央国家机关取消车辆需通过公开拍卖处置,溢价部分上缴国库。2023年某部委118辆公车拍卖实现100%成交,溢价率达143%。

三、技术赋能管理创新

2025年发布的《公务用车管理平台数据规范》国家标准,首次实现跨部门数据互通。该系统支持实时采集车辆定位、油耗、维修等12类数据,形成全生命周期电子档案。

| 技术模块 | 功能实现 | 管理效益 |

|---|---|---|

| 智能调度系统 | 动态匹配任务与车辆状态 | 利用率提升20% |

| 驾驶行为分析 | 识别急加速等危险操作 | 油耗降低8% |

| 电子围栏 | 划定授权行驶区域 | 违规率下降60% |

江苏省启东市通过集成物联网设备,实现“申请-审批-调度-结算”全流程数字化。其平台支持四级数据共享,2024年车辆闲置率降低15%。

四、监督问责机制完善

多部门协同监督体系包含三重防线:纪检监察部门核查轨迹数据,审计部门开展专项审计,财政部门监控“三公”经费。2023年修订的《中国纪律处分条例》将违规配备公车列为违反廉洁纪律情形,某部委因超标采购被追责12人。

杭州市余杭区建立“双随机”检查制度,2024年开展突击检查38次,发现私用加油卡等违规问题9起,相关责任人受到党纪处分。

五、国际经验对比借鉴

德国实行分级配备制度,联邦总理专车为奔驰350型,司局长级官员仅保障公务用车。芬兰推行市场化改革,司局级官员公务出行优先选择出租车,按里程给予补贴。这些经验对我国完善车补政策具有参考价值。

| 国家 | 管理特点 | 改革成效 |

|---|---|---|

| 德国 | 车辆分级配备 | 年节省经费1.2亿欧元 |

| 美国 | 严格限制特权 | 公车私用率低于5% |

| 日本 | 社会化租赁 | 行政成本下降18% |

总结与展望:我国公务用车管理已实现从“数量管控”向“效能提升”的转型,未来需在三个方面持续发力:一是深化数据平台应用,打破部门间“数据孤岛”;二是健全新能源车配套设施,争取2027年公务用车新能源化率达50%;三是探索自动驾驶技术在应急抢险等场景的应用。通过制度创新与技术赋能的协同推进,公务用车管理必将成为建设廉洁高效的重要支撑。