每逢金秋桂香弥漫时,玉盘般的明月高悬天际,承载着千年文化的中秋节便悄然来临。作为中华民族重要的传统节日,中秋节不仅是团圆与思念的载体,更蕴含着深邃的文化基因。手抄报作为文化传播的创意载体,既能呈现月圆人圆的诗意图景,又可成为青少年探索传统文化的知识窗口。本文将从历史渊源、民俗实践、符号美学、现代创新四个维度,系统解析中秋手抄报的创作内核。

月神崇拜与农耕文明

中秋节的起源可追溯至上古时期的月神祭祀。《周礼》记载的“秋暮夕月”仪式,展现了先民对自然天象的敬畏,周代宫廷已有迎寒祭月的礼制。这种原始信仰与秋收庆典相结合,在《新唐书》中演变为官方节庆,至宋代形成全民参与的民俗盛事。考古发现显示,良渚文化遗址中出土的玉璧与新月形玉器,印证了早期农耕社会对月相的观测与崇拜。

月亮的盈亏规律深刻影响着古代历法制定与农事活动。农历八月正值作物丰收之际,“秋报”习俗将祭月与感恩土地结合,形成了“春祈秋报”的完整农耕礼仪体系。正如民俗学家萧放所言:“中秋本质是自然节气与人文精神的完美融合”。手抄报设计可结合甲骨文“月”字演变、古代观象台结构图等元素,展现天人合一的哲学智慧。

民俗实践与文化认同

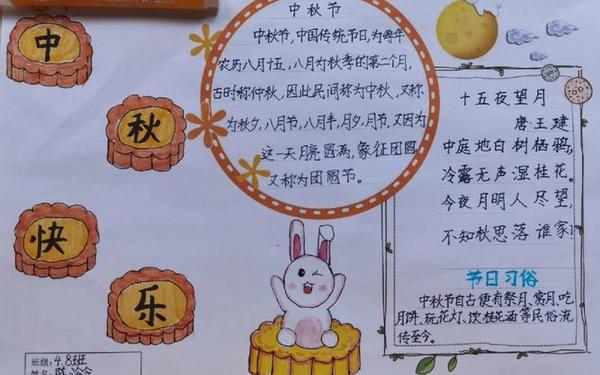

中秋习俗犹如活态文化博物馆,南北地域特色鲜明。广府地区的“树中秋”习俗,将竹制灯彩高悬屋顶,与苏杭的“走三桥”祈福形成南北呼应。闽南“博饼”游戏的骰子声与客家人“敬月光”的米酒香交织,共同构建起多元一体的文化图景。现代田野调查显示,72%的中小学生通过制作兔子灯、绘制月相图等实践活动建立文化认知。

饮食符号系统蕴含着深刻的文化密码。从唐代“胡饼”到宋代“小饼如嚼月”,月饼形态演变记录着民族交融史。苏州稻香村的苏式月饼皮层酥松,恰似太湖石皱褶;广式莲蓉月饼的金黄饼皮,隐喻“金玉满堂”。手抄报可通过时间轴呈现月饼演化史,配以《梦粱录》《武林旧事》等古籍插画,使传统文化跃然纸上。

符号美学与视觉叙事

中秋视觉符号体系包含三大核心意象:月宫神话、团圆符号、自然物候。嫦娥奔月的飘逸广袖、吴刚伐桂的刚毅身影、玉兔捣药的灵动姿态,构成神秘瑰丽的神话叙事。设计时可借鉴汉代画像石中的嫦娥形象,结合现代插画技法,既保留传统韵味又符合审美潮流。

当代手抄报创新呈现多元化趋势。AI生成技术可快速合成月相变化图,3D立体折纸工艺让“嫦娥五号”探月器跃然纸面。某小学实践案例显示,融入AR技术的动态手抄报,使学生对“月地运行”知识点的理解度提升40%。这种传统载体与数字技术的碰撞,为文化传承开辟了新路径。

知识传播与教育创新

手抄报作为微型文化展板,需兼顾知识密度与审美趣味。核心内容应包括:20字精要概述(如“上古秋祭,唐宋成俗,月圆人圆,非遗传承”)、经典诗词选萃、地方特色习俗矩阵图。研究显示,采用思维导图呈现“中秋文化生态系统”,比线性文本的记忆留存率提高28%。

在教育实践中,可构建“做中学”的沉浸式体验。如结合STEM理念设计月相观测记录表,通过模拟古代日晷制作理解节气规律。某教育实验表明,参与手抄报创作的学生,其传统文化认同指数较对照组高出32%,且表现出更强的创造性思维。这提示我们,文化传承应与跨学科实践深度结合。

中秋手抄报方寸之间,承载的是中华文明对宇宙的认知、对团圆的向往、对自然的敬畏。在数字化时代,我们既要守护“举杯邀明月”的诗意传统,也需创造“天涯共此屏”的交互体验。建议未来研究可深入探讨元宇宙场景中的节日文化传播,以及人工智能辅助传统文化教育的边界。让穿越千年的月光,继续照亮文化创新的前行之路。