随着教育数字化的推进,六年级上册语文电子课本成为学生与教师的重要学习工具。这套教材以统编版(五•四学制)为基础,涵盖自然、革命历史、阅读策略等多元主题,通过高清图文与互动功能,既保留了传统语文教学的深度,又适应了现代学习的灵活性。本文将从教材结构、教学重点、知识点解析等维度,系统探讨其设计逻辑与学习价值。

一、教材结构解析

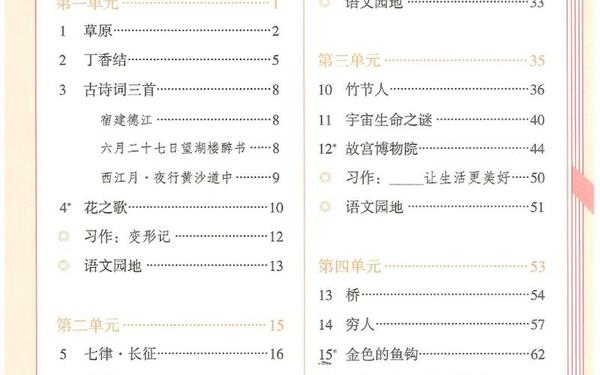

单元主题的层次性:六年级上册语文教材采用“双线结合”编排,即人文主题与语文要素并行。例如第一单元“触摸自然”通过《草原》《丁香结》等课文,引导学生感受自然之美,同时训练比喻、拟人等修辞手法。第二单元“革命岁月”以《七律·长征》《狼牙山五壮士》为载体,结合历史背景培养阅读理解能力,并学习点面结合的场面描写技巧。

学习模块的互补性:教材包含基础知识、阅读理解、写作训练三大模块。以第三单元为例,“阅读策略”专项设计任务驱动型学习,如《竹节人》要求学生根据制作指南、情感体会、故事复述等不同目标调整阅读方法,强化实用性。写作部分则通过“变形记”等创意练习,鼓励学生将观察与想象结合,提升表达深度。

| 单元 | 人文主题 | 语文要素 |

|---|---|---|

| 第一单元 | 自然之美 | 比喻、排比修辞;情景交融写作 |

| 第二单元 | 革命历史 | 点面结合描写;多音字辨析 |

| 第三单元 | 阅读策略 | 目的导向阅读;信息筛选 |

二、教学重点剖析

基础能力的夯实:教材强调字词句的精准掌握,例如“薄”“宿”“冠”等多音字辨析,以及“斩钉截铁”“排山倒海”等成语的语境化运用。在《丁香结》等课文中,通过“缀”“拙”等易错字的反复强化,帮助学生突破书写难点。

高阶思维的培养:阅读理解模块注重批判性思维训练。《宇宙生命之谜》通过科学推论的逻辑链条,引导学生区分事实与观点;《故宫博物院》则要求根据参观路线提取关键信息,培养非连续性文本处理能力。古诗词教学更侧重意境赏析,如《西江月·夜行黄沙道中》需结合视觉、听觉描写分析情感表达。

三、知识点深度解析

修辞手法的应用:教材通过经典文本示范修辞技巧。例如《草原》中“羊群像白色大花”的比喻,既具象化场景,又隐含牧民与自然的和谐;《狼牙山五壮士》用“石头像雹子”的夸张比喻,凸显战斗激烈与英雄气概。这些案例为学生的写作提供模板,如“尝试用比喻改写环境描写”的课后练习。

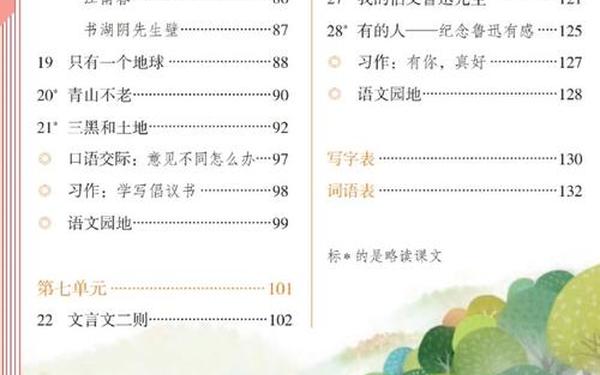

文化内涵的渗透:古诗词与文言文单元融入传统文化教育。《过故人庄》通过田园生活描写传递隐逸思想,《伯牙鼓琴》则以知音主题探讨人际情感。教学中需结合历史背景,如《少年闰土》与鲁迅作品的时代关联,帮助学生理解文本的深层意义。

四、学习工具与策略

电子教材的功能拓展:高清PDF版本支持画线批注与语音跟读,例如“小猿学练机”提供发音纠正、错题自动归类功能,适合碎片化学习。部分公众号(如“桃李百科”)还配套单元测试卷与思维导图,助力知识系统化。

家校协同的实践路径:建议家长利用电子课本的“亲子共读”模式,例如《花之歌》可结合自然观察开展讨论;教师则可借助“学而思基本功”等练习册,设计分层任务,如字词闯关、口语交际情景模拟。

总结与建议:六年级上册语文电子教材通过结构化主题与数字化工具,实现了知识传递与核心素养培育的双重目标。未来研究可进一步探索AI互动功能(如虚拟情景对话)对古诗文学习的促进作用,同时需关注电子资源使用中的注意力管理问题,避免碎片化学习对深度思考的干扰。教育者应善用电子课本的灵活性,构建“预习-探究-拓展”的闭环学习生态。