数学单元测试是检验学生阶段性学习成果的重要工具。对于人教版六年级数学教材而言,第三单元(上册以分数除法为核心,下册以圆柱与圆锥为重点)既是知识难点,也是承上启下的关键环节。本文通过分析测试题结构、典型错误案例及教学反馈,探讨如何通过科学训练提升学生的数学素养与问题解决能力。

一、核心知识点分布与题型分析

六年级上册第三单元围绕分数除法展开,测试题包含填空、判断、计算、应用题四大板块。以网页1的试卷为例,填空题要求计算铁丝分段的分数意义(如每段长度与全长的关系)、分数比较大小、单位换算等,涉及分数与整数的混合运算规律。应用题则通过工程问题(如修路天数计算)、行程问题(如汽车油耗)等生活场景,检验学生对分数除法实际意义的理解。

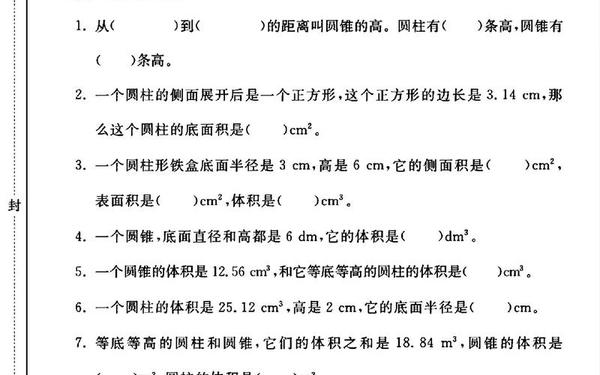

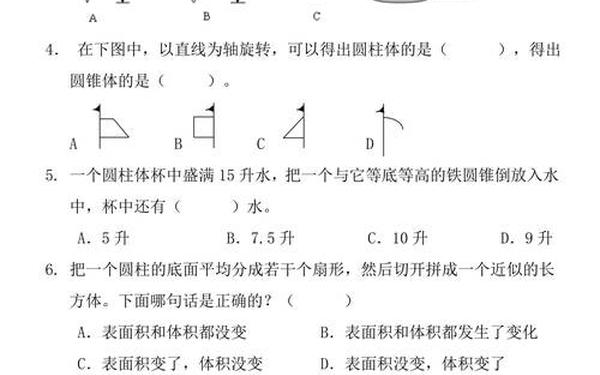

下册第三单元聚焦圆柱与圆锥的体积和表面积计算。根据网页30的测试卷,填空题要求计算圆柱侧面积、圆锥体积公式变形,应用题则涉及粮仓容积、木材切割损耗等实际问题。例如“将正方体削成最大圆柱的体积差”一题,需要学生综合运用几何体特征与体积公式。

| 单元 | 核心知识点 | 常见题型 |

|---|---|---|

| 六年级上册 | 分数除法意义、倒数概念、混合运算 | 工程问题、单位换算、比较大小 |

| 六年级下册 | 圆柱侧面积/体积、圆锥体积公式 | 粮仓容积、几何体切割、比例计算 |

二、典型错误类型与教学反馈

概念混淆与算理不清:在分数除法单元,网页12的试卷分析显示,约35%的学生因不理解“速度=路程÷时间”的算理,错误地将32÷(4/5)的运算顺序颠倒。类似地,网页48指出,部分学生在处理“5/8÷5/9”时误用分子直接相除,反映出对分数除法法则的掌握不牢固。

运算顺序与单位转换失误:圆柱与圆锥单元中,网页31的测试数据显示,20%的学生在计算“压路机工作效率”时混淆了工作总量与时间的对应关系,而网页30的错题统计表明,单位换算错误率高达28%,例如将“3小时18分”错误转换为3.18小时而非3.3小时。

三、命题特点与学习建议

试题梯度设计:优秀测试卷通常包含60%基础题、30%进阶题和10%拓展题。以网页11的试卷为例,判断题“互为倒数的两数和一定大于1”需要学生通过反例验证(如1的倒数仍是1,和为2),这类题目能有效区分学生的思维深度。

错题归因策略:根据网页44的研究,建议建立“错题三色标记法”:红色标记概念性错误(如分数除法法则混淆),蓝色标记计算失误(如进位遗漏),绿色标记审题偏差。同时结合网页78的单元测评建议,每周进行15分钟专项训练,例如针对圆柱体积公式设计变式题:已知体积和高求底面积、已知体积和底面积求高等。

四、教学策略与资源应用

计算能力强化:网页48提出“三步纠错法”:第一步用实物模型演示分数分苹果的过程,第二步通过线段图分析数量关系,第三步用代数式抽象运算规律。例如教学“50m比多少米多1/4”时,可引导学生建立方程:x + (1/4)x = 50,而非机械套用除法。

跨单元知识整合:网页83建议将分数除法与百分数应用题结合,例如“某商品降价1/5后售价为120元,求原价”,既巩固分数除法又衔接后续单元。对于下册的圆柱问题,可融入比例知识,如计算不同高度圆柱体的体积比。

数学单元测试不仅是学习效果的检测工具,更是教学改进的指南针。通过分析人教版六年级第三单元的测试数据可知,分数除法的核心矛盾在于算理理解,而几何单元需强化空间想象与公式变形能力。未来研究可进一步探索:①基于人工智能的个性化错题推送系统;②跨学科整合(如物理密度问题中的分数运算);③生活化试题的情境设计标准。教师应善用网页30、78等资源库中的分层练习,结合动态评价促进学生思维进阶。