| 节日名称 | 主要习俗 | 象征意义 |

|---|---|---|

| 春节 | 祭祖、贴春联、发红包 | 辞旧迎新、团圆祈福 |

| 中秋节 | 赏月、吃月饼、挂灯笼 | 阖家团圆、感恩丰收 |

| 清明节 | 扫墓、插柳、踏青 | 缅怀先人、生命传承 |

在中华大地的经纬线上,每一寸土地都浸润着独特的风俗文化。我的家乡坐落在江南水乡,这里的风俗如屋檐下悬挂的腊肉,经岁月风干后愈发醇香。老人们常说:“十里不同音,百里不同俗”,而正是这些代代相传的仪式,编织成我们与故土最深刻的情感纽带。

一、节日庆典

春节是家乡最盛大的庆典。腊月二十三的祭灶仪式拉开序幕,祖母会将麦芽糖涂在灶王爷画像的唇边,祈求他“上天言好事”。这项源于汉代“三老掌教化”的古老习俗,至今仍在延续着对家庭和睦的期盼。

除夕夜的团圆饭堪称年度盛宴。八仙桌上必须摆满九道菜,取“长长久久”之意。孩童们最期待的是长辈将包进饺子,吃到者象征新年财运亨通。这项食俗与《荆楚岁时记》中“岁旦吞鸡子”一脉相承,体现着农耕文明对丰饶的渴望。

二、饮食文化

清明时节的青团制作堪称艺术。母亲会采摘新鲜艾草,将碧绿的汁液揉入糯米粉,包入豆沙或咸菜笋丁。这种源自寒食节的点心,承载着对介子推的追思,也暗合中医“春食青养肝”的养生智慧。

端午的粽子更是充满巧思。祖母将箬叶折成四角锥形,填入用草木灰水浸泡的糯米,扎上龙须草。这种制作工艺可追溯至春秋时期“角黍”,《齐民要术》详细记载了“以菰叶裹黏米”的方法,如今已成为非遗技艺。

三、传统技艺

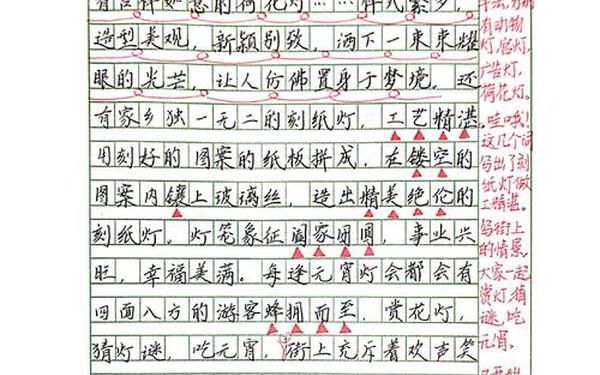

元宵节的龙灯巡游堪称视觉盛宴。工匠用竹篾扎出十八节龙身,糊上宣纸绘鳞甲,龙嘴含珠可喷火。这项技艺源自汉代“鱼龙曼延”百戏,县志记载明代已有“火龙三丈,鳞甲皆燃”的盛况。

中秋拜月的剪纸艺术更显匠心。姑母能用剪刀在红纸上飞出嫦娥、玉兔、桂树,图案层叠却不散乱。这种技艺与《考工记》中“天有时,地有气,材有美,工有巧”的美学追求不谋而合。

四、文化传承

婚嫁礼仪中的“三书六礼”至今保留。纳采时男方要送上活雁,象征忠贞不渝;迎亲队伍必经的石桥要撒盐米,寓意驱邪纳吉。这些程式化仪式,实则是《仪礼》在民间的活态传承。

丧葬习俗中的“做七”仪式充满哲学意味。亲人每七日祭祀一次,直至七七四十九天,暗合佛教“中阴身”之说。香案上必供清水饭与长明灯,体现着对生命轮回的朴素认知。

当现代文明的车轮滚滚向前,这些古老风俗恰似河床下的卵石,沉默却坚定地守护着文化基因。民俗学者冯骥才曾说:“保护传统不是守旧,而是守护民族的DNA。”或许我们不必完全复刻所有仪式,但需要理解每个习俗背后的精神内核——那是对自然的敬畏,对生命的礼赞,对的持守。让传统在现代语境中焕发新生,才是对先人智慧最好的致敬。