月到中秋分外明,千古文人墨客总在此时将思乡之情、人生之叹凝于笔端,化作穿越时空的诗句。从《诗经》的“月出皎兮”到李白的“举杯邀月”,从苏轼的“千里共婵娟”到辛弃疾的“乘风好去”,这些诗篇如银河流淌的清辉,既承载着个体生命的细腻情感,又凝聚着中华文明对宇宙人生的深邃思考。当我们循着这些诗句回溯千年,不仅能触摸到中秋文化的基因密码,更能感受到中华美学中“月”意象的永恒魅力。

一、自然意象的审美表达

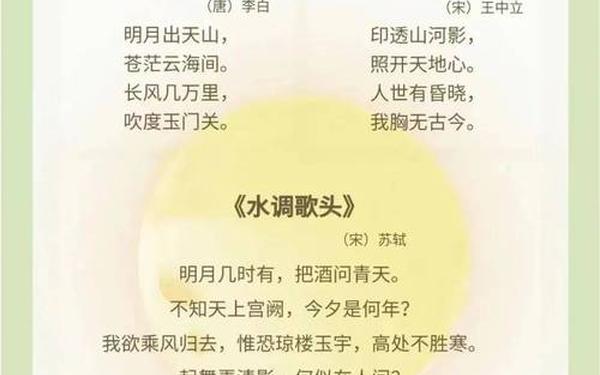

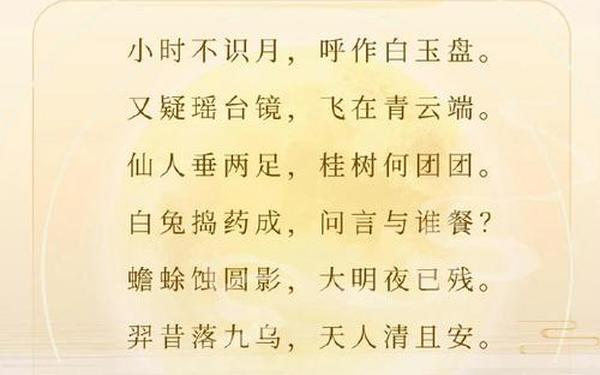

中秋诗词对月色的描摹堪称自然美学的典范。张九龄“海上生明月”以雄浑笔触勾勒出天地相接的壮阔图景,浩瀚海面托起一轮皓月,将人类置于宇宙的宏阔坐标系中,这种“大漠孤烟直”式的空间构建,展现出唐人特有的雄健气度。而李白“长安一片月,万户捣衣声”则创造性地将视觉与听觉通感,月光如水银泻地般浸润着人间烟火,砧杵声在月夜中交织成独特的市井交响,实现了自然意象与社会生活的诗意交融。

在色彩运用上,白居易“中庭地白树栖鸦”采用中国画留白技法,银白月光与墨色鸦影形成强烈对比,冷露无声浸润桂花的细节,既传达出物候特征,又暗合“月到中秋分外明”的光影规律。苏轼“暮云收尽溢清寒”更将温度感知融入视觉画面,清寒之气随暮云消散而弥漫,玉盘般的明月在澄澈天宇中流转,这种多维度感官交织的描写,使自然意象超越了单纯的景物再现,升华为天人合一的审美境界。

二、情感寄托的多元维度

“月圆人未圆”的缺憾构成了中秋诗词的情感基调。王建“今夜月明人尽望”以全知视角展开社会图景,万家灯火中的仰望者各有其秋思,这种集体情感与个体孤独的辩证,恰似月光既普照众生又独照离人。杜甫“香雾云鬟湿”通过妻子望月的细节,开创了“对面着笔”的抒情范式,镜中月与心中人虚实相生,将夫妻相思拓展为战乱年代的普遍苦难。

在生命意识的觉醒层面,张孝祥“玉鉴琼田三万顷”将自我融入宇宙,扁舟一叶与星月同辉的意象,既是道家“天地与我并生”的哲学具象,也是士大夫精神世界的诗意投射。辛弃疾“飞镜无根谁系”以科学追问解构神话,对月球运行轨迹的想象,既延续了屈原《天问》的探索精神,又暗含对南宋国运的深沉忧虑,实现了个人情怀与时代精神的共振。

三、时空哲思的升华

中秋诗词中的时间意识具有双重维度。苏轼“此生此夜不长好”在节序轮回中捕捉生命片段,月圆之夜的美好与无常形成张力,这种“向死而生”的顿悟,与海德格尔“向终结存在”的哲学形成跨时空对话。而“今月曾经照古人”的慨叹,则构建起历史长河中的永恒坐标,个体生命如流水逝去,唯有月光见证着文明的延续,这种时空观照使中秋诗词获得了超越性的精神品格。

在空间想象上,“天涯共此时”消解了地理隔阂,创造性地建立起情感共同体。张九龄将相隔万里的情人置于同一轮明月下,这种“天涯若比邻”的空间重构,比西方浪漫主义诗歌早了十个世纪。现代诗句“月光所照,愿为故乡”继承这一传统,用数字时代的语言重新诠释乡愁,证明经典意象具有永恒的生命力。

四、语言艺术的创新

中秋诗词在修辞艺术上达到极高造诣。李白“举杯邀明月”的拟人手法,将无情之月化为知己,孤独感在物我交融中转化为超然境界,这种“无理而妙”的修辞,开创了中国诗歌的浪漫主义传统。苏轼“起舞弄清影”化用《列子》典故,却不着痕迹,清影摇曳间既有道家遗世独立的飘逸,又饱含对人间的眷恋,实现了文化基因的创造性转化。

现代佳句“月华如练织就思念”继承古典意象而注入新质,将月光喻为织机,思念具象化为可触摸的织物,这种通感隐喻既延续了“玉户帘中卷不去”的意境,又赋予传统意象工业时代的审美特征。“浮世谁能得尽看”的设问,在张蠙诗中指向生命有限性,而在当代诗句里转化为对文明传承的思考,展现语言符号的历时性演变。

千年月光照耀下的中秋诗篇,既是中华文明的集体记忆载体,也是审美创造的永恒源泉。当“嫦娥工程”揭开月球的神秘面纱,古典诗词中“乘风归去”的想象正在转化为科学探索的现实,但“千里共婵娟”的人文情怀始终未变。未来研究可深入探讨中秋诗词在海外华人社群中的传播变异,以及数字技术对传统意象的重构,这或许能为中华文化创新提供新的启示。正如那轮穿越时空的明月,中秋诗词在传统与现代的对话中,必将焕发出新的生机。