“月到中秋分外明”,千百年来,中秋的圆月始终是华夏民族最温柔的文化符号。从《诗经》中“月出皎兮”的朦胧咏叹,到苏轼“千里共婵娟”的旷达哲思,文人墨客以诗句为舟,载着人伦情思与天地意象,在历史长河中荡起层层涟漪。这些凝结着智慧与情感的中秋名言,不仅是文学瑰宝,更是解码中华文明精神基因的密钥。当我们品读“海上生明月”的雄浑,或感受“冷露无声湿桂花”的静谧,实则是在触摸一个民族共同的文化记忆。

一、团圆与思念的情感寄托

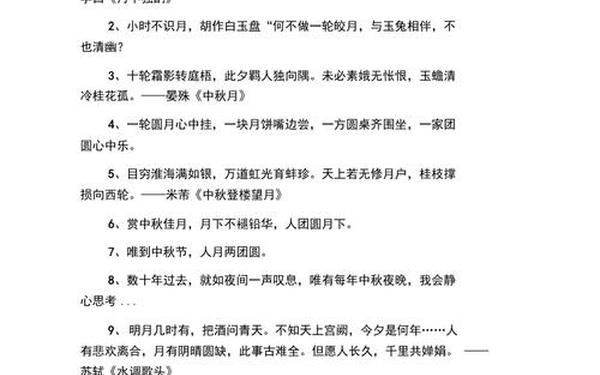

中秋最动人的主题,莫过于“天涯共此时”的团圆向往。苏轼在《水调歌头》中“但愿人长久”的祈愿,道出了人类对永恒亲情的终极追求。这种情感穿越时空,在杜甫“露从今夜白,月是故乡明”的对比中愈发浓烈,游子将故土月色化作思念的图腾,使物理距离升华为美学意境。

张九龄“海上生明月”的千古绝唱,构建了超脱地域限制的情感共同体。诗句中“天涯共此时”的时空观,恰如现代传播理论中的“想象的共同体”概念,通过月光意象将离散个体纳入精神联结。而白居易“西北望乡”的方位焦虑,则通过“东南见月”的视觉转换,展现出中国传统文化中“月圆人圆”的秩序。

| 情感维度 | 代表诗句 | 文化象征 |

|---|---|---|

| 游子思乡 | "举头望明月,低头思故乡"(李白) | 月作为情感媒介 |

| 家国情怀 | "山河壮丽,江山不老"(网页1) | 月喻国运昌隆 |

| 生命哲思 | "此生此夜不长好"(苏轼) | 月喻人生无常 |

二、自然意象与人生哲理

李白笔下“明月出天山”的壮阔,将西域边塞的苍茫与月轮永恒结合,形成“空间无限”与“时间永恒”的哲学对话。这种天人合一的思维模式,在辛弃疾《木兰花慢》中更显深邃,词人借“飞镜无根谁系”的天问,将中秋赏月升华为对宇宙规律的探索。

苏轼“月有阴晴圆缺”的辩证认知,既是对自然规律的观察,更是对人生际遇的隐喻。这种“缺陷美学”与日本物哀美学形成有趣对比:中国诗人总在缺憾中寻找圆满可能,而物哀文化更强调残缺本身的审美价值。张若虚“江畔何人初见月”的追问,则将个体生命置于历史长河,创造出入世与出世的思维张力。

三、家国情怀与历史传承

陆游“王师北定中原日”的中秋抒怀,将家庭团圆扩展为家国统一的宏愿,这种“家国同构”的思维模式,在文天祥“拜华星之坠几”的祭月仪式中达到巅峰。中秋诗词中的家国叙事,实则是儒家“修齐治平”理念的诗意呈现,如王昌龄“清辉澹水木”的描写,暗含对政治清明的期许。

现代语境下,中秋文化正经历创造性转化。季羡林“月是故乡明”的当代诠释,将传统乡愁转化为文化认同的纽带;而“把酒问天”的航天探索,则赋予月亮意象新的科技内涵。这种传统与现代的交融,在“天宫”空间站的中秋直播中具象化,古人“欲上青天揽明月”的幻想已成现实。

四、艺术表达与民俗融合

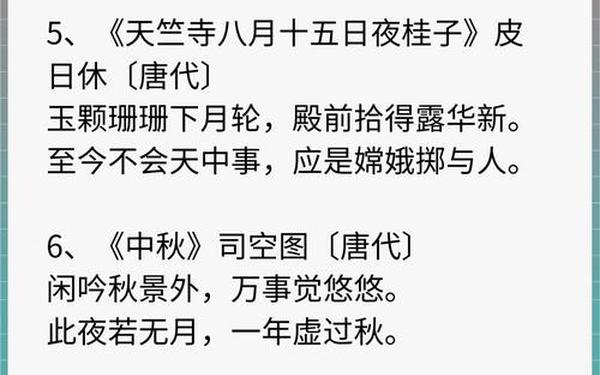

米芾“万道虹光育蚌珍”的奇幻想象,将中秋赏月与民间珍珠崇拜结合,体现艺术创作对民俗的升华。徐渭“渐上远烟浮草际”的细腻笔触,则记录下明代百姓“走月”习俗的生动场景,诗画同源的审美传统在此得到印证。

月饼从“胡饼”到节令符号的演变,在苏轼“小饼如嚼月”的诗句中可见端倪。这种物质载体与精神寄托的融合,构成独特的文化传播模式。当下非遗传承人创新“3D打印月饼”时,仍在延续“饼面绘月宫”的传统工艺精髓。

中秋诗词如同时光胶囊,封存着中华民族的情感密码与文化基因。从“床前明月光”的个体体验到“千里共婵娟”的人类共鸣,这些诗句构建起跨越时空的精神共同体。在文化全球化的今天,我们更需要深入挖掘中秋名言中的哲学智慧,将“天人合一”的宇宙观转化为生态文明建设的思想资源,让“月圆人圆”的愿景指引现代社会的价值重构。未来研究可聚焦于中秋文化的数字化传播路径,或通过比较文学视角探索月意象的跨文化变异,使传统节日在对话中焕发新生。