| 排名 | 诗句 | 作者 | 核心意境 | 文献来源 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 但愿人长久,千里共婵娟 | 苏轼 | 超越时空的永恒祝愿 | |

| 2 | 海上生明月,天涯共此时 | 张九龄 | 雄浑宇宙中的共情 | |

| 3 | 中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花 | 王建 | 寂寥秋夜的视觉通感 | |

| 4 | 此生此夜不长好,明月明年何处看 | 苏轼 | 无常与永恒的辩证哲思 | |

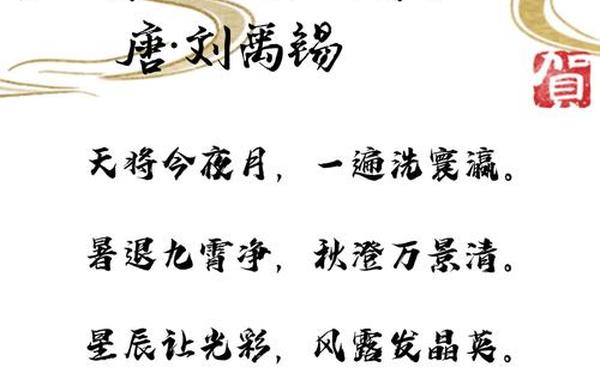

| 5 | 玉颗珊珊下月轮,殿前拾得露华新 | 皮日休 | 神话与现实交织的浪漫 |

关于中秋节的诗词;中秋十大绝美诗句

一、时空交融的宇宙观

中秋诗词中最为震撼的,是诗人通过月亮建立的时空对话系统。辛弃疾在《木兰花慢》中连续发问:“可怜今夕月,向何处,去悠悠?是别有人间,那边才见,光影东头?”这种对天体运行的哲学叩问,竟暗合现代科学认知,王国维赞其“直悟月轮绕地之理”,展现了宋代文人的宇宙想象力。

张孝祥《念奴娇·过洞庭》则构建了“尽挹西江,细斟北斗,万象为宾客”的壮阔图景。这种将个体生命融入宇宙秩序的书写,突破了传统“人月两望”的静态关系,形成“天人共饮”的动态平衡。正如周啸天所言:“中国诗人的月光,从来不只是物理反射,而是精神投射的银幕”。

二、家国同构的情感共鸣

在张九龄《望月怀远》的“海上生明月,天涯共此时”中,私人情感与家国情怀形成奇妙共振。学者葛晓音指出,这种从“独看”到“共望”的视角转换,实现了小家庭与大国家的意象叠加,使个人相思升华为民族集体记忆。杜甫《月夜》更通过“双照泪痕干”的镜像叙事,将战乱离散的个体悲剧,转化为对太平盛世的集体呼唤。

王建《十五夜望月》的“秋思落谁家”之问,表面是文人雅趣,实则暗含对民间疾苦的观照。这种“以月为镜”的写作传统,在苏轼《水调歌头》中得到终极体现——当“千里共婵娟”超越血缘界限,便成为中华民族的精神图腾。

三、悲欢交织的生命美学

白居易《八月十五日夜湓亭望月》通过今昔对比,揭示“月似往年人不同”的生命困境。这种物是人非的怅惘,在黄景仁《绮怀》中化作“似此星辰非昨夜”的永恒追问。北京大学李鹏飞教授认为,中国诗人擅用月相圆缺构建“缺憾美学”,将个体遭遇转化为普世共鸣。

苏轼却开创性地提出“月有阴晴圆缺”的辩证观。在《阳关曲·中秋月》中,他既承认“此生此夜不长好”的现实局限,又以“千里共婵娟”开拓精神空间。这种“承认局限又超越局限”的智慧,正是中华文化柔韧性的诗意表达。

四、神话重构的叙事创新

李商隐《嫦娥》将神话人物重新编码,使“碧海青天夜夜心”成为知识分子精神困境的隐喻。这种解构性书写,在皮日休《天竺寺八月十五日夜桂子》中转为俏皮想象,让嫦娥从悲剧角色变为馈赠美好的使者,反映唐人特有的文化自信。

辛弃疾《木兰花慢》则开创“天问体”中秋词,对月宫生态展开科学幻想:“虾蟆故堪浴水,问云何玉兔解沉浮?”这种将神话置于理性审视下的创作,比西方科幻文学早诞生六个世纪,印证了李约瑟对中国古代科学思维的判断。

中秋诗词作为中华文明的月光标本,既承载着“家国天下”的集体记忆,又闪耀着“究天人之际”的智慧光芒。在文化传播层面,建议建立“古典诗词元宇宙”,利用VR技术还原“起舞弄清影”的沉浸体验;学术研究可深入挖掘诗词中的科学思维,如辛弃疾的天文学猜想与张孝祥的生态意识。当古老诗句遇见现代阐释,中秋明月将永远照耀人类的精神家园。