一、孔子的生平故事

1. 出生异象与名字由来

据《史记》记载,孔子出生时头顶凹陷(“圩顶”),形状似“丘”字,故取名“丘”。另有说法称其名源于父母在尼丘山祈祷得子,故以山名命名。

2. 力大勇武的“长人”

孔子身高约九尺六寸(约1.91米),被誉为“长人”,且力大无穷,曾托举城门门闩助季孙氏脱困,其勇武超越战国勇士孟贲。

3. 周游列国与教育实践

孔子55岁任鲁国大司寇,因政治失意开启周游列国之旅,传播“仁”“礼”思想,并在杏坛讲学,提出“有教无类”的教育理念。

4. 弟子的追思与传承

孔子去世后,弟子子贡守墓六年,并雕刻孔子夫妇楷木像,成为最早的孔子形象记录。弟子有若因相貌酷似孔子,一度被尊为“代师”。

二、孔子的形象演变

(一)历史文献中的外貌特征

1. 身体特征

2. 民间传说与谶纬神化

汉代谶纬之学将孔子神化为“反宇”(头如山丘)、“七露”(鼻孔、牙齿、眼球、耳垂外露),赋予其超凡相貌。

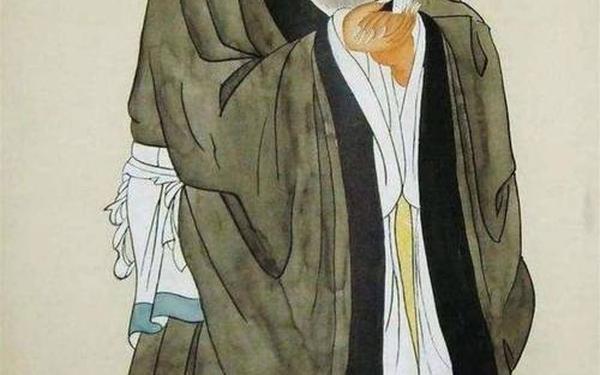

(二)艺术创作中的孔子形象

1. 早期画像与石刻

2. 不同朝代的风格演变

3. 现代争议与标准像

2006年推出的“孔子标准像”以吴道子版本为基础,加入慈祥气质,引发对“真实性”与“艺术性”的讨论。

(三)雕塑与公共象征

1. 校园与文庙造像

现代石雕孔子像多参考吴道子版本,手持书卷、佩剑而立,象征教育精神,常见于学校、孔庙。

2. 文化地标争议

如北京国博门前孔子像曾因选址、造型引发公众对儒学复兴与城市美学的讨论。

孔子的形象融合了历史记载的碎片化描述与不同时代的文化需求。从汉代谶纬神化到唐代艺术定型,再到现代公共象征,其形象始终承载着儒家思想的传播使命。无论是文献中的“长人”“圩顶”,还是艺术中的“温而厉”,孔子已超越个体存在,成为中华文化的精神符号。