在浩如烟海的中国古典文学中,屈原如同一颗永不褪色的明珠,以《离骚》《九歌》等诗篇将楚辞推向了浪漫主义的巅峰。这位战国时期楚国的政治家与诗人,不仅以自沉汨罗的悲壮故事铭刻于民族记忆,更以独创的文学形式和深邃的精神世界,为中华文明注入了独特的文化基因。他的诗歌既是个人命运的史诗,也是战国时代风云变幻的镜像,交织着政治理想、生命哲思与艺术突破。

一、身世沉浮与创作脉络

出生于楚国丹阳秭归(今湖北宜昌)的屈原,其人生轨迹与楚国的兴衰紧密相连。作为楚武王后裔,他早年任左徒、三闾大夫,主导变法改革,提出“举贤任能、修明法度”的治国理念。公元前313年张仪破楚齐联盟事件中,屈原力主联齐抗秦的外交策略遭遇失败,标志着其政治生涯的转折。楚怀王的疏远与顷襄王的流放,使他在汉北与沅湘流域漂泊十八年,这段经历成为《九章》《哀郢》等作品的现实注脚。

司马迁《史记·屈原贾生列传》记载的流放时间线,与《涉江》《怀沙》中的地理描述高度吻合。如《涉江》“乘鄂渚而反顾兮”对应今湖北武昌,印证其流放路线从汉水至湘江流域的迁徙。近年出土的鄂君启节等文物,为考证屈原活动范围提供了新的物质证据,学者方铭在《屈原及楚辞研究》中指出,这些青铜器的铭文内容与屈赋中的地名存在互文关系。

二、诗歌艺术的三大突破

屈原开创的楚辞体打破了《诗经》四言诗的范式,形成长短错落、虚实相生的新型诗体。《离骚》373句、2476字的鸿篇巨制中,“兮”字的灵活运用构建了独特的节奏韵律。如“路漫漫其修远兮”的咏叹调式,与“驷玉虬以乘鹥兮”的瑰丽想象相得益彰,形成“惊采绝艳,难与并能”的艺术效果。

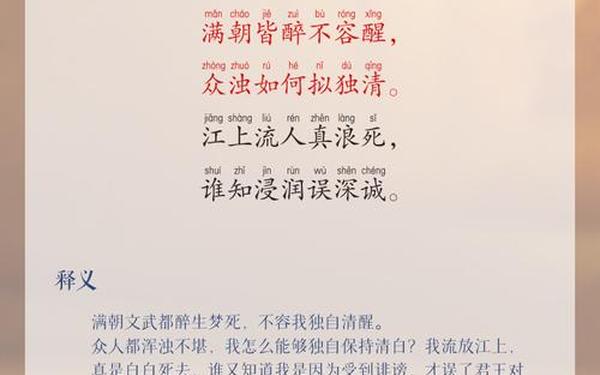

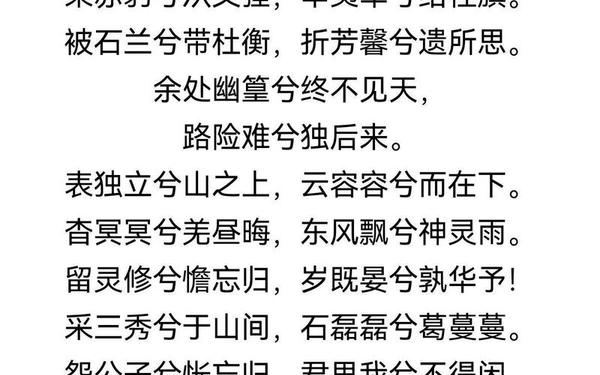

在表现手法上,“香草美人”的象征体系构成了庞大的隐喻网络。据统计,《楚辞》中出现的香草多达46种,江离、辟芷、秋兰等植物不仅是审美意象,更承载着道德人格的寄托。郭沫若曾指出:“《橘颂》开创了咏物言志的传统,将人格理想对象化为‘深固难徙’的橘树”。这种“引类譬喻”的手法,在《湘夫人》“沅有芷兮澧有兰”中达到情景交融的至高境界。

三、精神世界的多维透视

《天问》的172个诘问构成了中国最早的哲学长诗,从宇宙起源到历史兴亡,展现出屈原宏阔的思维维度。“遂古之初,谁传道之?”的追问,与战国诸子的天道观形成对话。王国维曾评价其“怀疑精神直逼希腊悲剧”,而闻一多则认为这是“楚民族原始宗教思维的遗存”。

《九歌》系列则揭示了屈原对民间信仰的艺术升华。《东皇太一》的庄严肃穆与《山鬼》的幽婉缠绵形成鲜明对比,其中《国殇》“带长剑兮挟秦弓”的战争场面描写,被钱钟书称为“中国文学中最早的英雄史诗”。这种将巫祭仪式转化为诗性表达的能力,使楚辞既具地域特色又超越时代局限。

| 作品名称 | 文学价值 | 代表名句 |

|---|---|---|

| 《离骚》 | 中国第一首长篇政治抒情诗 | “路漫漫其修远兮,吾将上下而求索” |

| 《九歌·湘夫人》 | 楚地巫文化的诗化呈现 | “袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下” |

| 《天问》 | 古典哲学的诗性表达 | “遂古之初,谁传道之?” |

| 《九章·橘颂》 | 咏物诗的开山之作 | “深固难徙,更壹志兮” |

四、历史回响与当代价值

1953年屈原被列为世界四大文化名人,标志着其文化影响力的国际认可。楚辞研究在20世纪经历了三次范式转型:从传统训诂转向文化人类学研究,再发展到现在的跨学科研究。如2015年楚辞学研讨会中,学者开始运用数字人文技术分析楚辞的词汇网络。

近年出土的安大简《楚辞》残篇,为文本校勘提供了新证据。简文中“帝高阳之苗裔兮”的异文现象,引发了关于屈原生平记述可靠性的讨论。这些新材料推动着研究向微观实证与宏观阐释结合的方向发展,方铭教授提出的“屈原精神现代转化”命题,正引导学界探索传统文化资源的当代激活路径。

纵观屈原的诗歌创作,我们看到的不仅是个体生命的悲歌,更是整个民族精神成长的史诗。从《离骚》的上下求索到《渔父》的生死抉择,这些诗篇构建了中国文人的精神原型。未来的研究应当注重三个维度:结合出土文献重构战国文化语境,运用比较文学方法考察楚辞的世界性影响,以及探索古典诗学资源的现代转换机制。正如汤炳正先生所言:“屈子之魂不仅存于端午粽香,更应在每个时代找到新的诠释空间”。