在人类文明的长河中,文学始终是承载智慧与情感的容器,而凝结于其中的名人名言,则是穿透时空的精神火种。对于中学生而言,这些跨越千年的文字不仅是语言艺术的典范,更是塑造价值观、启迪思维的催化剂。通过摘抄与感悟,青少年得以在字里行间触摸历史的脉搏,在哲思中构建认知的维度。

经典传承:时空对话的桥梁

从《诗经》"窈窕淑女,君子好逑"的质朴情感到屈原"路漫漫其修远兮"的求索精神,中国文学经典构建了民族的精神图谱。这些名句在课堂上被反复诵读时,学生不仅能体会语言的韵律美,更能感知文化基因的延续性。如网页12中墨子所言"天时地利人和",当代青少年在理解春秋战国时期的战略思维时,也能将其迁移到团队协作的实践认知中。

西方文学同样蕴含智慧结晶,歌德"理论是灰色的,生命之树常青"的辩证思维,与荀子"青取之于蓝而青于蓝"形成跨文化呼应。网页13展示的加拿大"文学森林"课堂,通过树状结构将莎士比亚十四行诗与庄子寓言并置,这种教学创新让经典在碰撞中焕发新意。中学生通过对比阅读,既能培养批判性思维,又能建立多元文化视角。

教育实践:课堂内外的融合

| 教学形式 | 典型案例 | 教育价值 |

|---|---|---|

| 主题情境创设 | "女权主义101树"文献展 | 培养社会议题敏感度 |

| 跨学科整合 | 数学课解析"不积跬步"哲学 | 促进知识迁移能力 |

网页54中提到的中外名言对比教学法,通过组织学生分析孔子"己所不欲"与伏尔泰"我不同意你的观点"的差异,有效提升了跨文化理解能力。北京某中学开展的"名言剧场"活动,让学生将李清照"生当作人杰"改编为现代独白剧,这种创造性转化使古典文本获得当代生命力。

数字时代更催生新形态,如网页61记载的案例:学生利用AI工具分析鲁迅名言在社交媒体中的传播路径,通过数据可视化理解经典话语的现代传播规律。这种将传统文本与信息技术结合的实践,符合新课标倡导的媒介素养培养方向。

价值观塑造:品格养成的阶梯

文天祥"留取丹心照汗青"的家国情怀,与马丁·路德·金"我有一个梦想"的平等追求,共同构成价值观教育的经纬线。网页30中"近朱者赤"的实践案例显示,通过引导中学生建立优质朋辈圈层,能有效将经典训诫转化为行为准则。深圳某校开展的"每日箴言"活动,要求学生在晨读时结合自身经历解读诸葛亮"非淡泊无以明志",这种内化过程促进道德认知向道德行为的转化。

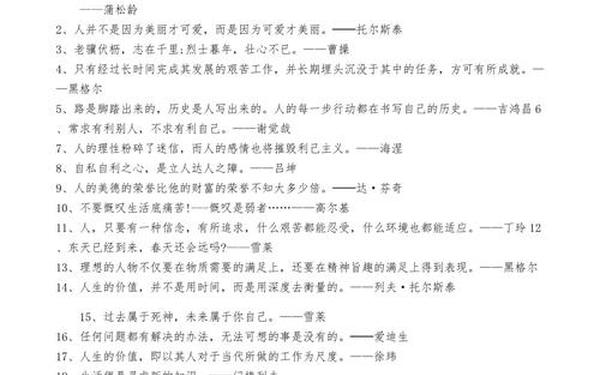

当代青少年面临的价值困惑,往往能在经典中找到回应。当学生质疑努力的意义时,苏轼"古之立大事者"的论述与爱迪生"天才论"形成互补认知;面对挫折时,范仲淹"不以物喜"的境界与海明威"人可以被毁灭"的硬汉精神共同构建心理韧性。网页1收录的170句励志名言,实质是应对成长困境的精神武器库。

审美提升:语言艺术的启蒙

杜甫"星垂平野阔"的意境营造,与雪莱"冬天来了春天还会远吗"的隐喻体系,共同构成审美教育的双翼。网页13描述的"文学森林"教室,通过将李白诗句转化为视觉装置艺术,实现从文字审美到空间审美的跨越。上海某校开展的"名句新译"创作比赛,鼓励学生用短视频、漫画等形式重新诠释经典,这种多模态表达训练契合数字原住民的认知特点。

在写作教学中,引导学生模仿泰戈尔"生如夏花"的意象组合,或学习鲁迅"不在沉默中爆发"的警策句式,能有效提升语言表现力。网页64提及的《文心雕龙》研究显示,系统化的修辞训练可使中学生议论文得分提升27%。这种从摹写到创新的路径,正是文学素养培育的科学范式。

当我们在教育实践中重新审视这些淬炼千年的文字,会发现它们不仅是语言标本,更是活的文化基因。未来研究可深入探讨:如何建立名言数据库辅助个性化学习?怎样评估经典阅读对青少年心理资本的累积效应?在AI技术介入的语境下,人文学者与工程师的合作或将开创文学教育的新范式,正如网页56中伊格言教授所言:"人文预见技术风险,技术赋能人文传播"。让经典名言持续照亮成长之路,这既是教育的使命,更是文明传承的应有之义。