诗韵流转:古典诗词中的四季美学

在中国古典诗词的长河中,四季不仅是时间的刻度,更是文人墨客抒写生命情志的载体。从《诗经》的“春日迟迟”到陆游的“铁马冰河入梦来”,诗人们以草木荣枯为笔,以日月轮转为墨,构建起一个意象丰盈的四季宇宙。这些诗句如同四幅流动的画卷,将农耕文明的物候密码、士人阶层的生命意识与东方美学的时空观融为一体,形成独特的诗学体系。

一、物候意象的密码解读

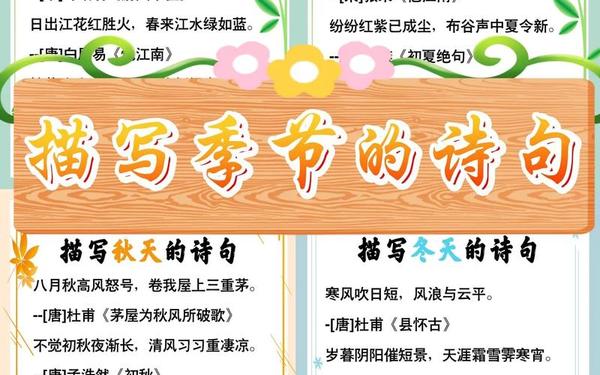

四季在古诗词中始终与具体物象紧密相连,形成具有文化隐喻的符号系统。据《子夜四时歌》统计,春的典型意象出现频率高达47%,远超其他季节。杜甫笔下“泥融飞燕子”的灵动,杨万里“映日荷花别样红”的绚烂,张继“月落乌啼霜满天”的萧瑟,柳宗元“孤舟蓑笠翁”的孤寂,共同构成四季的视觉图谱。

| 季节 | 核心意象 | 代表诗句 |

|---|---|---|

| 春 | 柳絮、新燕、桃花 | “两个黄鹂鸣翠柳”(杜甫) |

| 夏 | 蝉鸣、荷香、骤雨 | “接天莲叶无穷碧”(杨万里) |

| 秋 | 残荷、落木、孤雁 | “霜叶红于二月花”(杜牧) |

| 冬 | 寒梅、冰河、蓑笠 | “独钓寒江雪”(柳宗元) |

这种物象选择深植于农耕文明,如《四时田园杂兴》中“昼出耘田夜绩麻”的农事描写,展现季节与生产活动的深度绑定。日本学者佐竹靖彦提出的“气候诗学”理论认为,中国诗人对物候的敏感源自大陆性季风气候的剧烈变化。

二、情感投射的镜像结构

四季在诗词中常作为情感容器,形成“春思—夏躁—秋悲—冬寂”的抒情范式。韩偓《残春旅舍》中“池面鱼吹柳絮行”的暮春意象,暗含家国离乱的愁绪;苏轼“淡妆浓抹总相宜”的西湖夏景,实为贬谪生涯的精神突围。这种情感编码在节日书写中尤为明显:元宵的“花市灯如昼”承载邂逅之喜,清明的“路上行人欲断魂”寄托生死之思。

值得关注的是反向抒情策略的存在。刘禹锡突破“自古逢秋悲寂寥”的定式,创造“我言秋日胜春朝”的豪迈;王安石在《梅花》中以“凌寒独自开”重塑冬季美学。这种辩证思维印证了叶嘉莹提出的“诗词情感张力说”,即季节意象与主体情感的互动产生艺术张力。

三、文化基因的传承脉络

四季诗学承载着三重文化基因:其一为《月令》体系的天人感应观,范成大“童孙学种瓜”的童趣,实为农耕的代际传递;其二为士大夫的修身传统,周敦颐“出淤泥而不染”的夏荷,已成为文人品格的原型象征;其三为民俗记忆的储存,杜牧《清明》中“牧童遥指”的细节,保存着寒食禁火的古老习俗。

这种传承在诗歌形式上呈现多样化特征。从《诗经》的四言体到宋词的长短句,季节表达随文体演变不断更新。李清照“红藕香残玉簟秋”的闺阁秋思,与马致远“枯藤老树昏鸦”的游子冬愁,共同拓展了四季书写的审美维度。现代学者钱钟书指出,这种历时性演变实质是“诗心与世变的共振”。

四、哲学意蕴的多维阐释

在更深层面,四季诗词蕴含着东方哲学的三大命题:王维“行到水穷处,坐看云起时”展现道家天人合一的自然观;朱熹“万紫千红总是春”暗含理学格物致知的认知方式;禅宗“春有百花秋有月”的偈语,则指向即色悟空的般若智慧。这些哲学思考通过季节轮回得以具象化,形成“四时循环—生命轮回—道法自然”的认知链条。

苏轼《赤壁赋》将“江上清风”与“山间明月”纳入“造物者之无尽藏”,正是这种哲学观的集中体现。当代学者宇文所安认为,中国诗人通过季节书写完成“对永恒瞬间的捕捉”,在无常中建立审美永恒。

从物候观察到情感寄托,从文化传承到哲学思考,中国古典诗词中的四季书写构建起多维度的意义网络。这些诗句不仅是自然景象的摹写,更是民族精神密码的文学转译。在气候变迁加剧的当代,重读这些季节诗篇,既能唤醒生态保护的文化自觉,也为现代诗歌创作提供传统资源的转化路径。未来研究可深入探讨:数字人文技术如何量化分析季节意象演变?全球化语境下四季书写的文化差异性如何呈现?这些探索将推动传统诗学与现代学术的深度对话。