春风词笔:中国古典诗歌中的春意与诗声

| 诗名 | 作者 | 经典意象 |

|---|---|---|

| 《春晓》 | 孟浩然 | 啼鸟、风雨、落花 |

| 《咏柳》 | 贺知章 | 碧玉丝绦、春风剪刀 |

| 《钱塘湖春行》 | 白居易 | 早莺新燕、乱花浅草 |

| 《春夜喜雨》 | 杜甫 | 润物无声、锦官花重 |

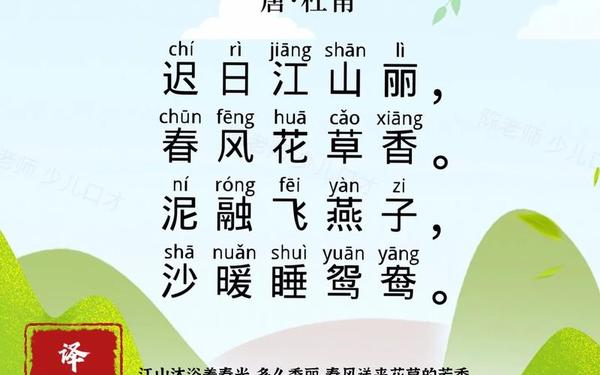

| 《江南春》 | 杜牧 | 楼台烟雨、酒旗风动 |

当二月的杨柳风拂过千年诗卷,中国古典诗歌中那些关于春天的绝唱,如同解冻的溪流般重新焕发生机。从《诗经》"桃之夭夭"的初啼到《春江花月夜》的浩瀚咏叹,诗人们用文字编织的春之锦缎,不仅定格了自然时序的轮回,更镌刻着中华民族的文化基因。在这春声鼎沸的诗坛上,孟浩然《春晓》以其空灵悠远的意境,成为最深入人心的"春之声",四句二十字间,道尽春光的易逝与永恒。

一、自然意象的诗意捕捉

中国诗人对春天的书写,始于对物候变迁的敏锐感知。贺知章"碧玉妆成一树高"的柳色新翠(《咏柳》),韩愈笔下"草色遥看近却无"的朦胧春意(《早春呈水部张十八员外》),无不体现着对自然细节的精微把握。这种观察在杜甫《春夜喜雨》中达到巅峰,"随风潜入夜"的细雨既是对农耕时令的礼赞,更暗含儒家仁政润泽苍生的政治隐喻。

相较于视觉形象的铺陈,"春声"的描写更能展现诗艺的精妙。韦应物"春潮带雨晚来急"中的水声激荡,与王维"月出惊山鸟"的幽涧鸣响(《鸟鸣涧》),共同构建起立体的春之交响。而孟浩然《春晓》将听觉感知推向极致:鸟啼的欢闹与风雨的萧飒在虚实之间交织,落花的无声与诗人的怅惘形成微妙互文,这种"以声写寂"的手法,让短短四句诗承载起无限的生命哲思。

二、情感共鸣的多维表达

春天的诗歌长廊里,跃动着截然不同的情感光谱。白居易在《钱塘湖春行》中描绘的"乱花渐欲迷人眼",洋溢着盛唐文人及时行乐的生命热情;而李煜"林花谢了春红"的叹息,则浸透着亡国之君对美好易逝的彻骨悲凉。这种情感张力在杜甫诗作中尤为显著:既有"两个黄鹂鸣翠柳"的明快欢畅,也不乏"感时花溅泪"的沉郁顿挫。

《春晓》的情感表达堪称中国诗学的典范之作。表面看是闲适的晨起记趣,细品则能发现三重情感层次:首句"不觉晓"暗含对春宵苦短的留恋;次句"处处闻"展现生命勃发的惊喜;后两句通过风雨落花的意象转换,将诗意引向对存在本质的追问。这种举重若轻的情感处理,使其超越具体时空,成为中国人集体记忆中的春天符号。

三、文化内涵的深度沉淀

农耕文明的基因深深烙印在春诗传统中。范成大"鞭牛县门外,争土盖蚕丛"的春耕图景,与《诗经》"四月秀葽,五月鸣蜩"的物候记载一脉相承。这种实用理性精神,在王安石"春风又绿江南岸"的政治抱负中,升华为士大夫经世济民的文化担当。

儒道思想的交融为春诗注入哲学深度。朱熹"万紫千红总是春"的理趣,暗合《周易》"生生之谓易"的宇宙观;而陶渊明"久在樊笼里,复得返自然"的归田之乐,则展现道家天人合一的生命境界。这种文化特质在《春晓》中得到诗意呈现:诗人将自我融入天地大化,在鸟啼花落的自然节律中参悟生命真谛。

四、诗学传统的承启流变

唐宋诗人的春诗创作构成有趣的对比镜像。李白"烟花三月下扬州"的豪放,与李清照"载不动许多愁"的婉约,折射出时代气质的变迁。这种差异在春雨描写中尤为明显:杜甫"润物细无声"充满对生命的呵护,而蒋捷"听雨僧庐下"则浸透人生况味。

《春晓》作为盛唐诗歌的典范,既承袭了六朝山水诗的清丽传统,又开创了"即景会心"的新诗境。其"自然天成"的审美特质,直接影响王维"空山新雨后"的创作,更在宋代严羽"妙悟说"中得到理论升华。这种诗学脉络的延展,使该诗成为贯通古今的艺术坐标。

回望千年春诗长卷,我们不仅看到诗人对自然时序的精妙捕捉,更触摸到中华文明独特的美学基因与哲学智慧。这些诗篇如同文化基因库,保存着民族集体的情感记忆与审美密码。未来研究可深入探讨:春诗意象系统与二十四节气的关系,不同地域文化对春诗创作的影响,以及古典春诗在当代生态美学中的转化价值。让古典诗学的春之声,继续在新时代的文化土壤中绽放新芽。