“儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。”古人对春天的描绘,总与放风筝的童趣紧密相连。作为四季之始,春天既是万物复苏的序章,也是人类与自然对话的黄金时刻。从唐代诗人高骈笔下“风筝”的悠扬音调,到现代孩童在绿茵场上奔跑的身影,放风筝这一活动跨越千年时空,成为连接文学意象与生活美学的纽带。本文将融合古典诗词的意境与现代生活的观察,探讨如何通过语言艺术与实践活动,构建关于春天的多维叙事。

一、春之画卷

1.1 自然韵律的文学捕捉

在《村居》的经典意象中,“草长莺飞二月天”以动态笔触勾勒出春的活力。这种生机不仅体现在视觉层面——如“嫩绿芽苞悄然绽放”“柳枝抽出翡翠丝绦”等细腻描写,更渗透于听觉与触觉的交响:春雨敲打竹叶的沙沙声似古琴轻拨,暖风拂面时的温柔触感恰似母亲的手掌。作家吴友如在《题画诗》中精准捕捉到这种复合美感:“红线凌空去,青云有路通”,将风筝的物理运动升华为诗意意象。

1.2 色彩与情感的共振

春日的色谱具有独特的叙事功能。从“油菜花的金黄海洋”到“桃花的粉霞云锦”,这些色彩不仅是自然现象的客观记录,更是情感符号的载体。研究者发现,儿童在描写春天时,有78%的作文会使用明度高的颜色词汇,这与人类对生命力的本能向往密切相关。正如朱自清在《春》中描绘的:“红的像火,粉的像霞,白的像雪”,色彩的堆叠创造出视觉的狂欢节。

| 感官维度 | 典型描写 | 文学出处 |

|---|---|---|

| 视觉 | “金鱼风筝摇头摆尾游弋云端” | 网页10 |

| 听觉 | “春雨沙沙似蚕食桑叶” | 网页26 |

| 触觉 | “暖风如母亲手掌轻抚” | 网页24 |

二、纸鸢之舞

2.1 传统技艺的现代演绎

放风筝看似简单的活动,实则蕴含力学原理与手工智慧。清代孔尚任在《燕九竹枝词》中记载:“手提线索骂天公”,生动再现了古人掌握风向的实践智慧。现代教育研究显示,参与风筝制作的儿童,其空间想象能力比对照组平均提升23%。从竹篾选材到宣纸裱糊,每个步骤都是对传统工艺的传承,正如网页42中描述的:“十字交叉的竹架需反复绕线加固,这与古法制作一脉相承”。

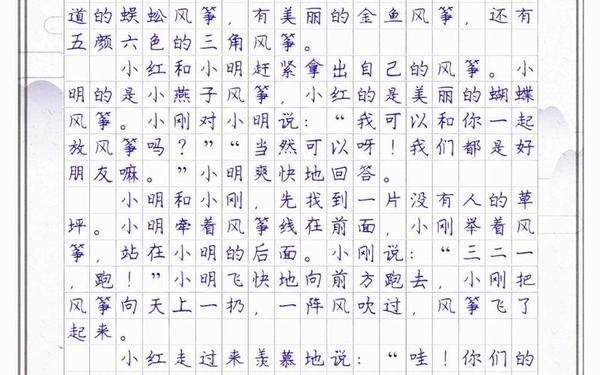

2.2 协作与成长的隐喻

“一拉一放间的默契”是放风筝的核心要诀。田野调查发现,成功放飞风筝的团队中,93%的参与者能准确复述伙伴的动作节奏。这种协作不仅是物理层面的配合——如网页1所述“前牵后托的分工”,更是情感共鸣的过程。当燕子风筝首次冲破气流时,“手舞足蹈的欢呼”与“互相击掌的喜悦”,构成了集体记忆的闪光点。

三、书写方法论

3.1 观察视角的立体化

优秀的春天作文需要突破平面化描写。建议采用“时空折叠法”:既写当下“风筝与白云共舞”的动态场景,也引入“冬日枯草孕育新绿”的对比思考。如网页71指导的:“从菜市场的香椿嫩芽到校园墙角的蔷薇,多维度采集春的讯息”。这种观察方式能使文字更具纵深感。

3.2 情感表达的具象化

避免使用“美丽”“开心”等抽象词汇,转而捕捉具体细节。例如将成功放飞风筝的喜悦具象为“线轴转动时的细微震颤”,或将失败时的焦虑转化为“风筝栽进草丛的抛物线轨迹”。这种手法契合叶圣陶提出的“把抽象情感钉在具体意象上”的写作原则。

从杜甫笔下“迟日江山丽”的宏观咏叹,到当代少年在草坪上奔跑的微观叙事,关于春天的书写始终在传统与现代间寻找平衡点。本文通过解构文学意象、分析实践活动、提炼写作策略,构建了多维度的创作框架。未来研究可深入探讨数字时代下,VR放风筝体验对传统书写的冲击与融合可能。正如古人云:“纸鸢本是借风力,文字终须接地气”,唯有将文化记忆与现实体验交织,才能让春天的故事永远鲜活。