在中国古典诗词的百花园中,水仙以其清雅脱俗的气质独树一帜。这种只需一泓清水便能绽放的植物,被诗人赋予“凌波仙子”“雪中精灵”等意象,成为文人墨客寄托情怀的载体。从宋代黄庭坚以洛神喻花,到元代邵亨贞咏叹其冰霜精神,历代诗人通过水仙构建了跨越时空的美学对话。本文选取十首最具代表性的水仙诗作,剖析其艺术特质与文化意蕴,探寻古典诗词中植物意象的深层密码。

一、意象构建

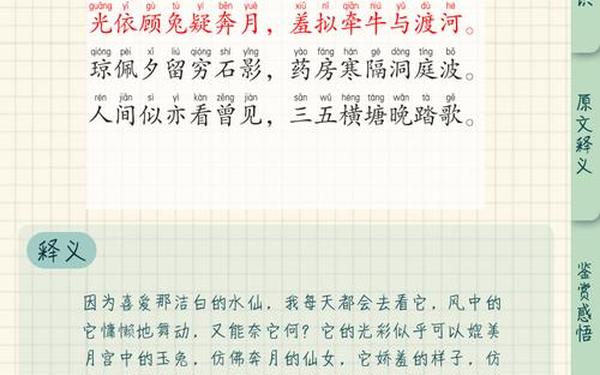

水仙在古典诗歌中的意象系统呈现出多维度的美学特征。黄庭坚在《王充道送水仙花五十支》中以“凌波仙子生尘袜”开篇,直接化用曹植《洛神赋》的典故,将水仙拟作踏月而来的神女,其轻盈步态与皎洁月光形成虚实相生的意境。这种以仙喻花的写法,不仅赋予水仙超逸尘俗的品格,更通过“罗袜生尘”的细节暗示其“不染凡尘”的本质。

诗人们还善于通过植物谱系的对比强化意象特质。方岳《水仙初花》中“地暖乍离烟雨气,岁寒不改雪霜姿”,将水仙置于气候变迁的考验中,与松竹的刚性美形成呼应;而胡宏“高并青松操,坚逾翠竹真”,则突破花卉与树木的物种界限,在精神维度上实现意象升级。这种跨物种的比拟手法,使水仙成为文人心中“柔中带刚”的理想人格象征。

二、艺术手法

水仙诗在修辞技艺上展现出惊人的创造力。晁说之《水仙》中“夜阑香苒苒,风过佩珊珊”,运用通感手法将嗅觉的“香”与听觉的“佩玉声”交融,营造出多维度的感官体验。刘克庄“骚魂洒落沉湘客,玉色依稀捉月仙”,则通过屈原、李白的双重典故叠加,构建起历史与神话交织的叙事空间。

在结构设计上,诗人们常采用“物-我-境”的三重转换。黄庭坚《次韵中玉水仙花二首》从“借水开花”的物理特性,转向“水沉为骨玉为肌”的人格化描写,最终以“出门一笑大江横”的壮阔场景收束,完成从微观到宏观的意境跃迁。这种由实入虚再达至超验境界的写作范式,成为宋代咏物诗的典型特征。

三、文化意蕴

水仙承载着中国传统文人的精神追求。释智愚“芳心尘外洁,道韵雪中香”,将禅宗“明心见性”的哲思注入花语,使其成为修行者的精神镜像。王国维评水仙“却笑孤山万树梅,狼藉花如许”,则折射出士大夫阶层对“独秀”与“群芳”的价值取舍,暗含对世俗攀附的批判。

这种文化符号在东西方产生奇妙分野。当中国诗人赞其“仙风道骨”时,西方文学中的水仙因纳西索斯神话被赋予自恋情结。林洪“处子面,刚烈丈夫心”的评述,恰与华兹华斯笔下“与群星共舞”的水仙形成精神对话,展现植物意象在不同文明中的阐释张力。

四、情感寄托

诗人常借水仙抒写生命体验。史浩“著在冰霜里,姮娥御广寒”,将个体置于孤寒境遇,却以月宫仙姿消解苦闷,体现宋人“苦中作乐”的生存智慧。邵亨贞“冰霜如许自精神,知是仙姿不污世间尘”,则通过物我互喻,完成对坎坷际遇的精神超越。

这种寄托在女性书写中尤显深刻。朱淑真未直接咏水仙,但其“宁可抱香枝上老,不随黄叶舞秋风”的菊花诗,与冯小青“瘦影自临春水照”的水仙情结形成互文,共同构成古代才女“自怜自持”的情感图谱。水仙因此成为解读女性文学的重要密码。

| 诗名 | 作者 | 核心意象 | 名句摘录 |

|---|---|---|---|

| 《王充道送水仙花五十支》 | 黄庭坚 | 洛神仙子 | 凌波仙子生尘袜,水上轻盈步微月 |

| 《次韵中玉水仙花二首》 | 黄庭坚 | 借水为骨 | 借水开花自一奇,水沉为骨玉为肌 |

| 《水仙花》 | 刘克庄 | 骚魂玉色 | 骚魂洒落沉湘客,玉色依稀捉月仙 |

| 《水仙》 | 释智愚 | 道韵天成 | 芳心尘外洁,道韵雪中香 |

五、总结与启示

通过对十首经典水仙诗的解读,可见其不仅是自然之美的记录,更是文化基因的载体。诗人们以水仙为镜,映照出中国文人对高洁品格的追求、对生命困境的超越,以及在物我关系中构建的精神家园。这些作品提示我们:植物意象研究应突破物种学范畴,深入挖掘其作为文化符号的阐释空间。

未来研究可向三个维度延伸:一是对比研究中外水仙意象的演变轨迹;二是结合绘画、瓷器等物质载体,构建跨媒介的意象传播图谱;三是运用生态批评理论,重新审视古典诗词中的植物。唯有如此,方能真正激活传统意象的当代价值,让凌波仙子的衣袂继续飘舞在文化长河中。