中国传统节日承载着千年的文化基因,而诗词则是解读这些基因密码的钥匙。端午节与中秋节,一为仲夏竞渡,一为秋夕望月,两者以四句诗的形式凝练了节日的核心意象——前者以屈原的忠魂为精神图腾,后者以月圆人聚为情感纽带。本文将以古诗为镜,剖析两节在主题、情感、意象与艺术表现上的异同,探讨诗词如何成为文化传承的载体。

一、节日主题的对比

端午诗常以历史悲歌为底色,如晚唐文秀《端午》直指“万古传闻为屈原”,借楚江渺渺反衬直臣之冤。这种对忠烈精神的追思,在张耒《和端午》中更发展为“国亡身殒今何有,只留离骚在世间”的苍凉咏叹,将个人命运与家国兴衰交织。反观中秋诗,则聚焦于自然与人文的和谐,苏轼“但愿人长久,千里共婵娟”以月为媒,将个体思念升华为普世祝愿,王建“今夜月明人尽望”更以开放式提问引发集体共鸣。

| 节日 | 核心主题 | 代表诗句 |

|---|---|---|

| 端午 | 历史追忆与忠魂祭奠 | “堪笑楚江空渺渺,不能洗得直臣冤” |

| 中秋 | 自然哲思与人间团圆 | “此生此夜不长好,明月明年何处看” |

二、情感表达的差异

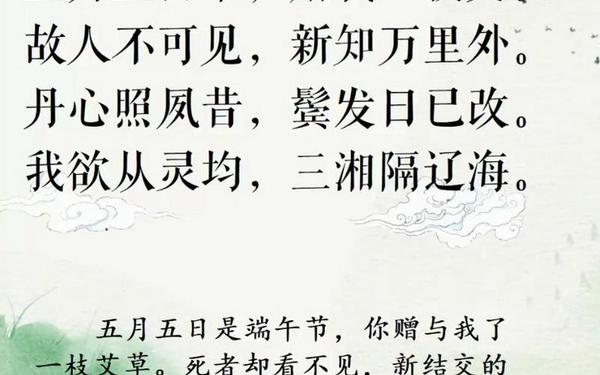

端午诗词多显沉郁顿挫之气,文天祥“流棹西来恨未销”中的“恨”字,既含对时局的愤懑,亦藏壮志难酬的郁结。这种情感在竞渡场景中转化为力量宣泄,如刘禹锡笔下“蛟龙得雨鬐鬣动”的龙舟竞发,通过动态描写消解历史沉重感。中秋诗则更重细腻婉转,司空图“此夜若无月,一年虚过秋”以假设句式强化月亮的仪式性意义,晏殊“玉蟾清冷桂花孤”则借物喻情,将孤独感融入月宫意象。

三、文化符号的建构

粽艾、龙舟、雄黄酒构成端午诗的三大符号体系。陆游“粽包分两髻,艾束著危冠”通过饮食与佩饰的细节,展现祛邪祈福的民俗内核;汤显祖“独写菖蒲竹叶杯”则赋予植物以文化人格。中秋诗中,桂花、玉兔、嫦娥形成神话意象群,皮日休“应是嫦娥掷与人”将神话叙事日常化,而苏轼“起舞弄清影”更创造性地将月宫仙境转化为哲学沉思场域。

| 符号类型 | 端午代表 | 中秋代表 |

|---|---|---|

| 植物 | 艾草、菖蒲 | 桂花、石榴 |

| 神话 | 屈原投江 | 嫦娥奔月 |

四、艺术手法的殊途

端午诗善用强烈对比,如贝琼“海榴花发应相笑”以花开之艳反衬英灵寂寥;中秋诗则精于意境营造,张孝祥“素月分辉,明河共影”通过光影交织呈现天地澄澈之境。在时空处理上,李隆基端午诗“亿兆同归寿”展现帝王视角的宏大叙事,而王建中秋诗“不知秋思落谁家”则采用平民化的散点透视。

通过四组对比可见,端午诗与中秋诗分别构建了刚柔并济的美学体系。未来研究可深入探讨节令诗词在方言体系中的流变,或结合数字人文技术分析意象的时空分布规律。这些凝聚着民族记忆的诗句,不仅是文化基因库,更为现代人提供了解读传统的密码本。