在基础教育的关键阶段,五年级下册的教学计划不仅承载着知识体系的系统建构,更肩负着培养学生核心素养的重要使命。这个阶段的学生正处于认知能力快速发展的时期,教学计划需要兼顾学科知识的深化与实践能力的拓展,通过科学的设计实现从被动接受到主动探究的转变。面对统编教材改革与跨学科融合的新趋势,教师需以动态视角审视教学规划,在课程实施中构建知识脉络与生活实践的桥梁。

教材结构解析与重构

五年级下册教材普遍采用主题单元编排体系,以语文学科为例,八个专题涵盖传统文化、思维发展、家国情怀等多维度内容。每个单元设置、课例、口语交际等模块,形成“认知-实践-反思”的闭环。数学教材则通过因数倍数、几何图形等核心概念,构建从具象操作到抽象思维的进阶路径。这种螺旋上升的知识架构要求教师在备课时,既要把握单元内部的逻辑关联,也要关注跨年级的知识衔接。

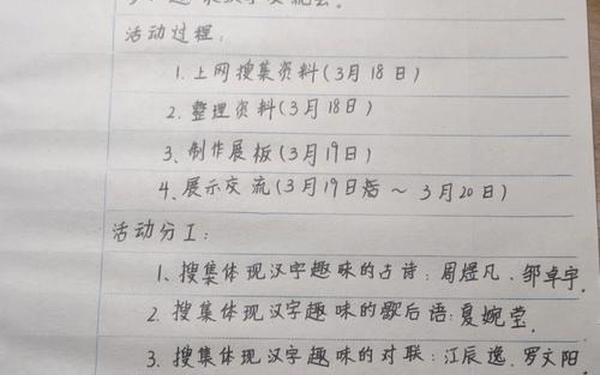

以部编版语文第三单元“遨游汉字王国”为例,该综合性学习单元打破传统课文界限,通过字源探究、书法鉴赏、创意设计等活动,将汉字文化渗透到语言实践的全过程。教师需要将教材预设的5课时扩展为项目制学习,结合地方文化资源设计研学任务。科学教材中的“生态瓶制作”单元,同样体现从知识讲解到工程实践的转化,这种重构过程考验教师对课程标准与学情特征的精准把握。

跨学科活动设计策略

现代教学计划强调学科壁垒的消解,五年级下册的课程设计尤其注重实践活动的整合性。数学学科“船的研究”单元,将几何知识、浮力原理与工程思维相结合,学生通过设计载重实验、动力装置改良等任务,实现数学建模与物理知识的有机融合。此类跨学科活动要求教师团队建立协同备课机制,开发涵盖多个学科标准的评价量表。

以“校园垃圾分类”主题为例,可整合科学课的环保知识、数学课的数据统计、语文课的调查报告撰写。学生在测量垃圾体积时运用长方体体积公式,分析成分时接触物质分类概念,撰写倡议书时训练应用文写作能力。这种真实情境下的学习,既能提升知识迁移能力,又能培养社会责任感。英国教育学家迈克尔·扬提出的“强有力的知识”理论,在此类实践中得到生动印证。

分层教学实施路径

面对学生显著的个体差异,教学计划需建立多维度的分层机制。语文学科通过“精读-略读-课外阅读”三级体系,满足不同阅读能力学生的需求。数学学科则采用“基础题-变式题-拓展题”的作业设计,如分数应用题可设置实物操作、图形表征、方程求解等不同难度层次。美国教育心理学家布鲁姆的认知目标分类理论,在此类分层设计中得到具体应用。

针对学习困难学生,需建立个性化支持系统。如数学课采用“预学单”提前铺垫关键概念,科学实验课安排助教进行小组指导。对于资优生,可设置“小导师”角色,在完成基础任务后参与教学设计。某校在“生态瓶制作”项目中,让能力突出者负责数据记录与分析,既保持学习挑战性,又促进团队协作能力的提升。

多元评价体系构建

形成性评价与终结性评价的有机结合,是教学计划动态调整的重要依据。语文学科通过“阅读存折”“习作成长档案”等工具,记录学生的思维发展轨迹。数学学科采用实验报告、错题分析等形式,将过程性评价细化到每个知识模块。加拿大学者艾根提出的“真实性评价”理念,在综合实践活动的展示环节中得到充分体现。

数字化工具为评价创新提供新可能。使用电子档案袋记录科学探究过程,通过数据分析识别学生的思维盲区。某校在“船模设计”项目中,采用三维评分量表(功能性、创新性、美观度),邀请家长代表参与终评展示。这种多元主体参与的评价机制,既能全面反映学习成效,又能增强学生的学习动机。

五年级下册教学计划的优化,本质上是教育理念向实践转化的系统工程。它要求教师既要做教材的解读者,又要成为课程的设计师,在知识传授与素养培育之间找到平衡点。未来的研究方向可聚焦于人工智能支持下的个性化学习路径设计,或家校社协同育人机制的深度探索。唯有持续创新教学策略,才能让每个学生在知识海洋中扬帆远航,收获成长的喜悦。