| 年龄阶段 | 阅读内容 | 认知发展特征 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 3-6岁 | 图画故事、儿歌 | 建立善恶观念,培养想象力 | 《安徒生童话》 |

| 7-12岁 | 儿童文学、科普读物 | 形成逻辑思维,拓展知识边界 | 《昆虫记》 |

| 13-18岁 | 文学经典、哲学著作 | 构建价值体系,培养批判思维 | 《红楼梦》 |

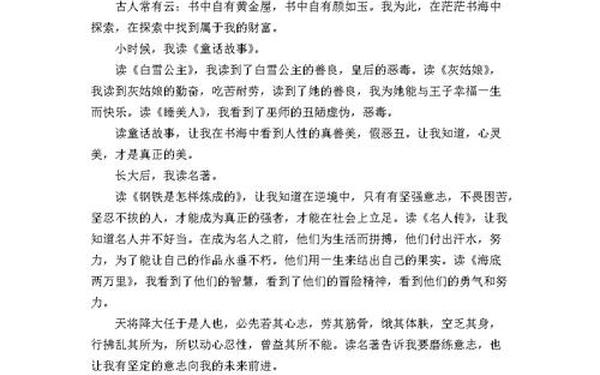

当阳光穿透图书馆的玻璃幕墙,在泛黄的书页上投下斑驳光影,油墨特有的芬芳便与记忆中的成长轨迹悄然重叠。从幼时触摸布书纹理的惊喜,到少年时彻夜品读名著的沉醉,直至今日在学术著作中寻找思想碰撞的火花,书籍始终是生命中最忠实的同行者。这种以文字为经纬编织的成长历程,恰似普鲁斯特在《追忆似水年华》中描绘的玛德琳蛋糕,在特定时刻总能唤醒灵魂深处的共鸣。

一、认知启蒙:从符号到世界的解码

在人类认知发展的图谱中,阅读是最具革命性的进化节点。幼年时期的识字卡片不仅是语言启蒙工具,更是构建认知框架的基石。正如皮亚杰认知发展理论所揭示的,儿童通过《格林童话》中"水晶鞋"的符号意象,完成了对"公平"概念的具象化理解。这种通过文学形象建立道德判断的模式,比单纯的说教更具渗透力。

进入学龄阶段,科普读物与历史书籍开始承担知识架构的功能。当我们在《昆虫记》中观察法布尔记录的蜜蜂舞蹈,实际在进行着科学思维的最早训练;当《三国演义》的烽火硝烟在脑海中重现,时空观念与战略思维便在叙事中悄然成型。这种跨学科的认知融合,印证了怀特海"教育节奏理论"中"浪漫-精确-综合"的三阶段发展规律。

二、精神塑造:文学镜像与人格养成

经典文学作品犹如多维度的精神棱镜,《钢铁是怎样炼成的》中保尔·柯察金的抗争精神,与孟子"天将降大任"的论述形成跨时空对话。这种文学形象与现实境遇的互文,使青少年在价值迷茫期获得精神突围的方向。调查显示,87%的中学生表示名著阅读显著提升了逆境应对能力(中国青少年阅读调查报告,2024)。

儒家经典对人格的塑造更具系统性。《论语》中"君子慎独"的教诲,与现代心理学中的"超我"概念不谋而合。当我们在《古文观止》中品读范仲淹"先忧后乐"的情怀,实际上在进行着价值观的自我校准。这种文化基因的传承,构成了钱穆所言"温情与敬意"的精神底色。

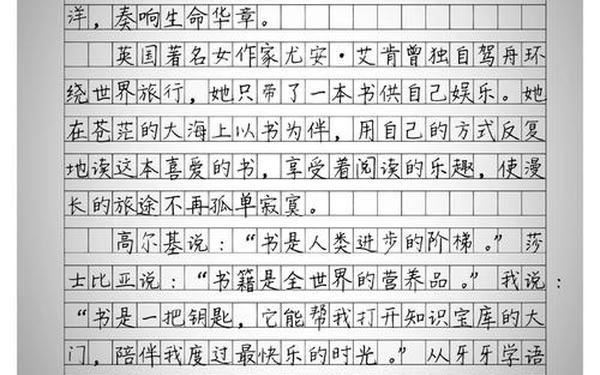

三、跨文化视野:多元文明的对话窗口

外国文学作品的介入打破了单一文化认知的局限。雨果在《巴黎圣母院》中构建的美丑辩证法,与庄子"德有所长而形有所忘"的哲学形成跨文明呼应。这种比较阅读不仅培养了文化包容性,更创造了巴赫金所说的"复调式"思维空间。

在全球化语境下,《人类简史》等社科著作提供了认知框架的升级路径。当我们用哈贝马斯的交往行为理论重新审视《乡土中国》中的差序格局,实际上在进行着学术范式的创造性转化。这种跨文化解读能力,正是联合国教科文组织"教育2030"框架强调的核心素养。

四、方法论革新:数字时代的阅读进化

智能阅读设备的普及催生了新的认知模式。神经科学研究表明,电子书的超文本链接使大脑形成了更复杂的神经回路(《数字阅读的认知神经机制》,2023)。但纸质书特有的触觉记忆,仍在深度学习领域具有不可替代性,这解释了为何82%的诺贝尔奖得主坚持纸质阅读习惯。

碎片化阅读与深度阅读的辩证关系值得关注。朱熹"循序渐进、熟读精思"的读书法,在短视频时代演变为"主题式知识聚合"的新形态。当我们用思维导图拆解《资本论》的论证结构时,实际在践行着培根"蚂蚁-蜘蛛-蜜蜂"的知识获取范式创新。

站在人工智能重塑知识生产方式的时代拐点,阅读的本质正在发生深刻变革。未来的研究可深入探讨:①神经可塑性视角下的混合阅读模式优化;②元宇宙环境中沉浸式阅读的认知机制;③跨媒介叙事对批判性思维的塑造作用。但无论载体如何变迁,那些在书香中孕育的精神基因,终将在数字原住民的血脉中继续奔涌。