在中华文明五千年的长河中,诗词始终是承载民族精神的重要载体。从毛泽东《沁园春·雪》对革命豪情的抒写,到当代诗人以《沁园春·祖国颂》对盛世中国的礼赞,这一词牌历经时代淬炼,始终焕发着强大的生命力。作为新时代爱国主义文学的代表性作品,《沁园春·祖国颂》以雄浑的意象、壮阔的格局和深沉的情感,构建起一座连接历史与当下的精神桥梁。

一、历史传承与时代回响

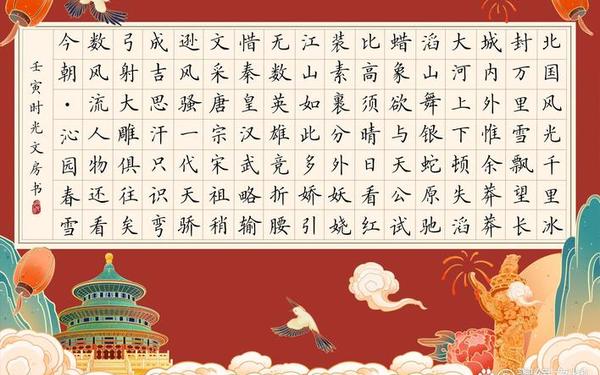

《沁园春》词牌诞生于东汉时期,其名源于窦宪夺取沁水公主园林的历史典故,自宋代起成为文人抒发家国情怀的重要载体。毛泽东的《沁园春·雪》在1945年重庆谈判期间公开发表,以"数风流人物,还看今朝"的豪迈气概震撼文坛,开创了该词牌与时代精神紧密结合的新范式。这一创作传统在当代得到延续,《沁园春·祖国颂》系列作品通过"神舟探秘巡游,航母壮、军威震九州"等意象,将航天成就、国防建设等现代化元素融入古典词格,形成跨越时空的对话。

据考证,不同版本的《沁园春·祖国颂》创作时间跨度达数十年。如邢建设版聚焦"脱贫攻坚""一带一路"等21世纪国家战略,曾志伟版则着重描绘"高铁驰飞,银鹰展舞"的科技图景。这种历时性演变印证了美颂诗歌与时俱进的特性,正如朱向前在《诗史合一》中所言:"旧体诗词的生命力在于对时代精神的精准捕捉"。

| 作品 | 创作年代 | 核心意象 | 精神内核 |

|---|---|---|---|

| 毛泽东《雪》 | 1936 | 长城、黄河、帝王 | 革命豪情 |

| 柳亚子《国庆》 | 1949 | 红旗、巨龙、盛世 | 建国壮志 |

| 当代《祖国颂》 | 21世纪 | 航天、高铁、脱贫 | 复兴理想 |

二、艺术创新与形式突破

在语言艺术层面,《沁园春·祖国颂》实现了三重突破:首先是将"北斗导航""量子通讯"等科技术语与"凤舞九天""龙跃甲子"等传统意象熔铸,形成独特的审美张力。其次是通过倒装句式增强节奏感,如"望昆仑巍峨,红旗招展;江南秀水,北国冰川"的铺陈排比,既遵循词牌格律,又突破了对仗拘束。

薛保勤的诗歌传播案例揭示,优秀的美颂作品需要平衡文学性与传播性。《祖国颂》采用"三字逗+四言句"的结构创新,如"铸中华魂魄,求贤纳谏;富民强国,奋发图全",使古典词格更适应现代朗诵需求。这种改造得到语言学研究者陈恩维的肯定:"在保持音乐性的同时拓展了表意空间"。

三、主题表达与精神内核

作品通过三重维度构建国家形象:地理维度上,"北漠河,南海角"的疆域书写强化领土意识;历史维度中,"炎黄始祖,农耕治水"的文明追溯增强文化认同;现实维度里,"白衣铠甲控疫情"的叙事彰显制度优势。这种多维叙事印证了巴赫金的时空体理论,将国家形象置于历史长河与时代坐标的交汇点。

相较于传统颂诗对帝王功业的赞美,《祖国颂》转向对集体力量的讴歌。邓峰版中"全民拥护中央,人心齐"的表述,邢建设版"众祈福,喜神州华诞"的群像刻画,均体现从个人英雄到人民主体的价值转向。这种转变与毛泽东"风流人物指人民群众"的论断形成呼应,展现社会主义文艺观的发展脉络。

四、文化影响与社会价值

在传播领域,《祖国颂》系列作品展现出惊人的渗透力。郭海亮版经谱曲后成为国庆经典曲目,薛保勤作品网络点击量突破亿次。这种现象印证了美学家李泽厚的判断:"成功的政治抒情诗能转化为大众文化符号"。这些作品通过学校教材、节日晚会、网络平台等多渠道传播,构建起全民共享的情感共同体。

但创作中也存在值得警惕的现象。部分作品陷入"盛世浮夸"的窠臼,如过度堆砌"辉煌""崛起"等宏大词汇,缺乏具象化表达。刘中州批评毛泽东词"欲与天公试比高"存在逻辑断裂,这种警示同样适用于当代创作。未来的美颂诗歌应在保持豪迈气韵的增强细节真实性与情感穿透力。

从《诗经》雅颂到当代《祖国颂》,美赞传统始终是中华文脉的重要支流。这些作品不仅是时代精神的镜像,更是民族认同的黏合剂。在全球化语境下,我们既要继承"红装素裹"的意象传统,更要创新"量子通讯"的时代话语,让美颂诗歌在保持政治性的同时增强艺术性,在弘扬主旋律时不忘人性温度。建议未来研究可深入探讨:新媒体时代旧体诗词的传播机制、美颂传统与民族文化心理建构的关系、中外国家颂诗比较等维度,为中华文化的创造性转化提供理论支撑。