| 诗句 | 作者 | 出处 | 核心意义 |

|---|---|---|---|

| 路漫漫其修远兮,吾将上下而求索 | 屈原 | 《离骚》 | 探索精神 |

| 山重水复疑无路,柳暗花明又一村 | 陆游 | 《游山西村》 | 困境突破 |

| 世上本没有路,走的人多了,也便成了路 | 鲁迅 | 《故乡》 | 实践哲学 |

| 敢问路在何方?路在脚下 | 吴承恩 | 《西游记》 | 行动哲学 |

关于路的诗句(关于路的诗句古诗励志)

从《诗经》中“行道迟迟”的艰辛,到屈原“路漫漫其修远兮”的求索,再到鲁迅笔下“世上本没有路”的哲思,“路”在中国文化中始终承载着超越地理意义的隐喻。它是生命的轨迹,是理想的投射,更是无数文人墨客叩问命运的精神符号。那些镌刻在典籍中的诗句,不仅是前人跋涉的足迹,更是照亮今人前行的星火。

一、历史长河中的路意象

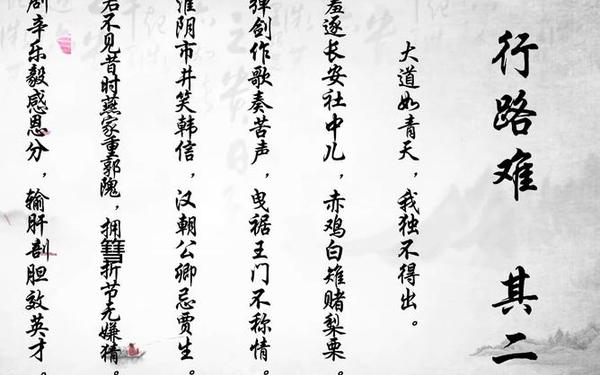

早在《诗经》时代,“周道如砥,其直如矢”的描写已展现道路在国家治理中的象征意义。至屈原《离骚》,“路”升华为知识分子追求理想的载体,“来吾道夫先路”的呐喊,将个人命运与家国情怀熔铸于修远路途。唐宋时期,李白“行路难”的慨叹与陆游“柳暗花明”的顿悟,形成了中国文学中独特的“路哲学”——既直面困厄,又怀抱希望。

这种二元性在杜甫“青泥何盘盘”的蜀道书写中尤为显著。诗人以地理之险喻人生之艰,却在“侧身西望长咨嗟”的徘徊中,始终保持着“会当凌绝顶”的信念。正如钱钟书所言:“中国诗人善于将物理空间转化为心理空间”,路的意象由此成为民族精神的重要注脚。

二、奋斗者的精神图谱

“书山有路勤为径”的训诫,揭示了中华文化对进取精神的推崇。韩愈将此化为治学箴言,王贞白“一寸光阴一寸金”的警句,则将道路意象与时间维度交织,构建起奋斗者的时空坐标系。这种精神在郑板桥“千磨万击还坚劲”的竹石咏叹中达到顶峰——外在的摧折反而成为内在力量的催化剂。

现代诗人曾胜学在《路》中写道:“选择杂草丛生的荆棘路/也许最难走的路才是捷径”,这与马克思“在科学上没有平坦的大道”的论断形成跨时空共鸣。巴金更直言:“战士是永远追求光明的,他燃起火炬照亮道路”,将道路的象征意义从个人奋斗扩展至群体觉醒。

三、选择与信念的辩证法

弗罗斯特在《未选择的路》中揭示的人生悖论,与李白“多歧路,今安在”的迷思遥相呼应。但丁“走自己的路”的宣言,在儒家“君子慎独”的传统中碰撞出新的思想火花。王维“行到水穷处,坐看云起时”的禅意,则为现代人提供了应对选择焦虑的智慧范式。

这种选择智慧在陶渊明“悠然见南山”的归隐之路,与范仲淹“先天下之忧而忧”的仕途之间形成张力。正如学者李泽厚指出的:“中国文化中的路,既是现实抉择,更是价值判断”。当代企业家曾胜学的创业诗《路》,正是这种辩证法的现代演绎——在商业丛林中选择“少人走的路”,却走出了独特的环保事业轨迹。

四、创新者的探索疆界

李商隐“心有灵犀一点通”的隐喻,暗示着精神道路的超越性。张九龄“不辞山路远,踏雪也相过”的诗句,则将地理距离转化为情感深度的量尺。这种探索精神在徐霞客的游记中得到现实印证,他笔下的险径奇路,成为科学精神与文学想象交织的典范。

现代诗歌《一条土路》写道:“人一辈子像马一样急促/但谁也走不到路的尽头”,这既是对生命有限性的承认,也是对探索无限性的礼赞。正如海德格尔所说:“道路而非到达,才是存在的本质”,中国诗歌中的路意象,始终在已知与未知之间架设桥梁。

从屈子的香草之路到量子计算的比特之路,人类对“路”的诠释永无止境。那些穿越千年的诗句,不仅是文化遗产,更是照亮未来的精神火种。在人工智能重构认知疆界的今天,我们更需要从传统路哲学中汲取智慧——既要保持“上下求索”的勇气,也需深谙“柳暗花明”的辩证,让古老的道路意象在数字时代焕发新的生机。未来的研究可深入探讨:元宇宙中的路如何重构空间认知?算法推荐是否正在消解自主选择的意义?这些问题,或许将成为连接古典诗学与现代科技的新路标。