| 诗题 | 作者 | 朝代 | 经典名句 | 主题意象 |

|---|---|---|---|---|

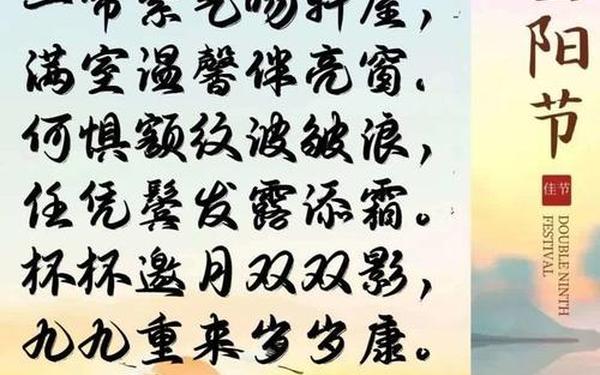

| 《九月九日忆山东兄弟》 | 王维 | 唐 | 独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲 | 茱萸、登高、思乡 |

| 《醉花阴·薄雾浓云愁永昼》 | 李清照 | 宋 | 莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦 | 菊花、酒、孤寂 |

| 《采桑子·重阳》 | 毛泽东 | 近代 | 战地黄花分外香,寥廓江天万里霜 | 战地、秋景、革命豪情 |

关于重阳节的诗句有哪些;重阳节最火三首诗

农历九月初九,古人在茱萸香气与菊花酒中登高望远,将秋思与家国情怀镌刻为诗行。从王维的“遍插茱萸少一人”到毛泽东的“战地黄花分外香”,重阳诗词跨越千年时空,既承载着思乡怀人的个体情感,又映射出不同时代的精神气象。本文将以登高寄远的文学意象、菊酒寄情的文化符号、怀人思乡的情感纽带三个维度,剖析重阳诗歌的经典内核,并聚焦三首最具代表性的作品展开深度解读。

一、登高寄远的文学意象

登高是重阳节最核心的仪式之一,古人认为登临高处可避灾祈福,这一行为在诗词中逐渐演化为空间与精神的双重超越。王维《九月九日忆山东兄弟》中“遥知兄弟登高处”,以“遥”字勾连地理距离与心理距离,使登高成为跨越空间的思念纽带。而杜牧《九日齐山登高》中“尘世难逢开口笑”,则将登高视作对世俗烦恼的短暂逃离,茱萸与酒成为对抗时间流逝的武器。

这一意象在李白笔下更具狂放色彩。他在《九日龙山饮》中醉看“风落帽”,将魏晋名士孟嘉的落帽典故融入重阳场景,借酒消解政治失意的苦闷。杜甫则通过“蓝水远从千涧落”的壮阔山水,赋予登高以家国忧思的厚重感。登高不仅是个体情感的抒发,更成为文人群体寄托理想的文化符号。

二、菊酒寄情的文化符号

菊花与重阳酒是重阳诗词中最具辨识度的意象。李清照《醉花阴》中“东篱把酒黄昏后”,化用陶渊明采菊东篱的典故,却以“人比黄花瘦”的凄美对比,将菊花从隐逸象征转化为孤寂心境的投射。白居易的《重阳席上赋白菊》则另辟蹊径,以“孤丛色似霜”的白菊自喻,在满园金黄中凸显生命的独特价值。

而菊花酒的文化意涵更为复杂。卢照邻“他乡共酌金花酒”中的菊花酒是游子慰藉,孟浩然“还来就菊花”中的酒是田园之乐,李白“遭此两重阳”则以菊花的被采摘暗喻自身命运。毛泽东的《采桑子·重阳》彻底颠覆传统,将“战地黄花”与革命豪情交融,赋予菊花刚健雄浑的新生命。

三、怀人思乡的情感纽带

王维“每逢佳节倍思亲”之所以成为千古绝唱,在于其精准击中了节日时空下的情感共振。茱萸作为辟邪植物,在插鬓动作中转化为亲情缺席的具象符号。这种情感模式在历代诗人笔下不断复现:卢照邻望雁悲叹“万里同悲鸿雁天”,刘禹锡登高感怀“未省不伤心”,皆以自然物象勾连人伦情感。

而现代视角下的重阳诗学更注重情感的多维解读。从社会学角度看,“遍插茱萸少一人”揭示了古代交通阻隔下家族共同体的维系困境;心理学层面则展现了节日仪式对集体记忆的建构作用。当代诗人将这种思念延伸至老龄化社会议题,使传统意象与敬老文化产生新联结。

秋声里的永恒追问

从茱萸簪鬓到战地菊花,重阳诗词始终在传统与变革中寻找平衡。三首经典之作分别代表了亲情书写的美学巅峰(王维)、女性视角的情感突围(李清照)与时代精神的诗意重构(毛泽东),共同构成中国文学的重阳基因图谱。未来研究可进一步探讨重阳意象在全球化语境下的传播变异,或借助数字人文技术分析茱萸、菊花等符号的历时性演变,让古老诗行在当代焕发新声。